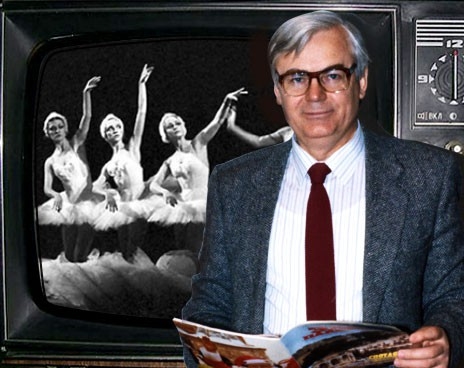

Леонид Кравченко занимал высокие должности в разных СМИ. Но ни один из постов руководителя – что в информационном агентстве ТАСС, что в только зародившейся ВГТРК, что в «Парламентской газете», не принесли Кравченко столько известности и не стоили ему так дорого, как должность председателя Гостелерадио. С этой должностью Кравченко пришлось расстаться после августовских событиях 91 года. Сейчас он говорит, что знал о таком исходе заранее, а потому старался работать по заранее утвержденной эфирной сетке, в которую входило то самое «Лебединое озеро», потрясшее страну. В интервью Slon он рассказал о том, что предшествовало в его жизни тем трем дням, описал, как строилось общение главного телевизионного начальника с руководителем страны в то время и на чем были основаны контакты с ГКЧПистами, а также заверил, что в выборе между ГКЧП и Горбачевым отдавал предпочтение профессии. – Вы говорили про свою историческую миссию в проведении реформы телевидения в годы горбачевской перестройки, но, мне кажется, вы туда войдете как человек, который очень любит «Лебединое озеро». Как для вас начался путч? – В ночь на 19-е число, где-то в полвторого, мне позвонил секретарь ЦК КПСС Манаенков. Это было неожиданно. «Машина у вас рядом», – сказал он. А я знал, что значит «рядом». Дело в том, что, начиная с января 91 года, было принято принципиальное решение, по предложению Крючкова и с согласия [Михаила] Горбачева, – поставить мне круглосуточную охрану. Четверо человек охраняли, один постоянно был в подъезде, я даже не мог вынести мусор в мусоропровод без сопровождения охранника. Поднимался человек, и уж тогда я выходил. – Вам объяснили это? – Объяснили. Сказали, что есть достоверные сведения об организации на меня покушения. – Но вы понимали, что это слежка? – Я ничего этого не понимал. Четверо полковников меня охраняли, двое охраняли мою жену, которая работала в «Известиях». Ее возили на работу, привозили. Она несколько раз удирала от них, но было сказано, что напрасно она это делает. Как мне объясняли, всякие сюжеты с похищением жены, чтобы от меня что-то требовать, были реальными... Это доставляло массу неудобств. За мной была прикреплена «Чайка», но в течение дня меня пересаживали, и я как минимум на двух разных машинах ездил, утром и вечером, а иногда днем – на третьей. То есть начался детективный сюжет. Нервозность усиливалась. Потом, уже ближе к событиям, связанным с ГКЧП, стали посещать мысль о том, что здесь у охраны была двойная функция. В марте 91 года я был участником рабочего чествования Михаила Сергеевича, связанного с его днем рождения. В марте же я знал, что ситуация предельно обострилась. В январе–феврале Михаил Сергеевич качнулся в сторону консервативных сил в Политбюро, ЦК, но, с другой стороны, у Крючкова уже были доказательства об «агентах влияния», якобы в этом списке были и Эдуард Шеварнадзе, и Александр Яковлев. Последнему даже приписывалось, что он якобы связан с ЦРУ. И не просто агентах влияния, а [даже] – о связи с внешними разведками. Например, как было сказано, это касалось [Александра] Яковлева. Но Горбачев не хотел в это верить, считал все домыслами. Я знал, что от безысходности ситуации были, с согласия Михаила Сергеевича, предложены три варианта введения в стране чрезвычайного положения, еще в марте 91 года: в целом в стране, в Москве и Ленинграде или только в Москве. И для меня не было потом неожиданным, что некий ГКЧП образовался. Официально, о том, что все три варианта обсуждались на разных уровнях, позднее заявлял [Анатолий] Лукьянов, якобы именно поэтому делегация поехала позже к Михаилу Сергеевичу в Форос, чтобы обсудить, какой из вариантов вводить. Меня в ночь на 19 августа привезли в ЦК КПСС, туда пригласили и первого заместителя генерального директора ТАСС Шишкина. Нас предупредили, что, возможно, будет введено чрезвычайное положение. Было сказано, что в 5:30 утра надо быть готовым, взять документы. Я жил недалеко, поэтому отправился на свою квартиру. У меня дома был телефон правительственной связи. В свое время об этом распорядился Михаил Сергеевич. Было немало случаев, когда он спешно звонил мне на квартиру. До сих пор ящик этот у меня на 10 этаже висит. – Как сувенир? – Кабели, металлические ящики до сих пор сохранились, у нас только телефон убрали. И в ту ночь, разнервничавшись, я решил позвонить Михаилу Сергеевичу. Связь была заблокирована. Это было в 5 часов утра, я уже был в кабинете члена Политбюро Олега Шенина, который вручил мне пакет с документами. Мельком ознакомившись с ними, поехал в Останкино. В 6 утра должен быть эфир, информационно-развлекательная программа «Утро». Я успел поднять Трусова – замечательного специалиста, который был моим замом и генеральным директором телевидения. Распорядился через него, чтобы вместо «Телеутра» давать новости, музыку какую-нибудь, не симфоническую, а какую-нибудь нормальную. Меня позже спрашивали, в программе «НТВшники» – почему вы поставили «Лебединое озеро»? Я Антону Хрекову тогда говорю, что это – глупейший вопрос, на который я раз двести или триста отвечал. Ну возьмите газеты, журналы августа 91 года! Я еще 5 августа утвердил программу на неделю с 19 по 26 августа (это всегда заранее делалось, делается и теперь). Откройте газету и увидите, что и утром, и вечером было «Лебединое озеро», а также премьера художественного фильма «Три дня и три ночи». И он тоже был показан. Название было за два года придумано, кто знал, что путч будет три дня и три ночи? Это потрясающий парадокс! А мне на НТВ говорят, что, мол, могли бы многосерийный фильм поставить. Наивный вопрос для профессионального тележурналиста! Ведь не просто заранее публикуется программа, весь эфирный день заранее обеспечивается продукцией! И для того, чтобы показать фильм, надо вытащить его из телерадиофонда, привезти и запустить в аппаратной. Все, что я мог сделать – снять утреннюю информационную программу (пошла музыка) и изменить выпуски телевизионных новостей. Так что я ничего не трогал, все вышло так, как было в программе. Это было настолько остро осознанное решение, потому что я понимал: те победят или эти, свой пост я потеряю. Потому и решил защитить себя тем, что программа идет в эфир заранее объявленная. Мне пытались навязать прямой эфир – создать некий нескончаемый телемарафон в течение дня. Первый секретарь московского горкома Прокофьев даже прислал в Останкино около 140 работников Москвы, которые будут поддерживать ГКЧП. Такие экспромты в профессиональном плане немыслимы. К этому надо готовить города и людей – за несколько дней, заранее, и только тогда марафон получится. – Но ведь и прежде прямые эфиры были. – Я говорю о подготовке, для прямых эфиров нужна подготовка. А утром (19 августа – Slon) меня, между прочим, не пустили на работу, и никого с ночной смены [из Останкино] не выпускали, а это – толпы людей. Я обращаюсь к ребятам, которые меня охраняли: «Вы своему начальству скажите, что я приехал с документами, что меня не пускают». Стоял минут пять у своей машины с телефоном, своеобразной она была – можно было даже послу любому позвонить из нее. Последовало указание старшему офицеру: «Пропустить». Я пошел. Стоят ребята с автоматами, и надо сквозь строй их пройти. Попросил выпустить тех, кто закончил работу. Рядом – бронетронспортеры. Был взят под охрану и телевизионный центр на Иновещании, и на Пятницкой улице. Уж потом-потом танки вошли... Первым делом я отправился в программу «Время» и на «Маяк» – в соседнее здание, в которое можно пройти через подземный переход. Отдал в эфир официальные документы, которые зачитали в новостях. В течение дня разговаривал с различными руководителями: с [вице-президентом СССР, руководителем ГКЧП Геннадием] Янаевым, с [председателем Верховного Совета СССР Анатолием] Лукьяновым, с [министром внутренних дел Борисом] Пуго. Агитировал их прийти на эфир. Говорил: не хотите прийти – давайте мы к вам камеры пришлем, но объясните людям смысл решений. Никто не пришел, и это – их роковая ошибка. А меня бог спас. Если бы меня ввели в ГКЧП заранее, если бы я должен был обеспечить информационное, телевизионное и радиовещание, если бы сделал марафон... Но я не знал ничего. – Но вы же говорите, чувствовали с марта. – Что значит «чувствовать» и быть уверенным? Вообще, меня с отпуском задержал Михаил Сергеевич. Вместе с ним я должен был отправиться в Крым – по соседству с Форосом, как было в прошлые годы. Но президент задержал меня в Москве, чтобы готовить показ. 20 числа надо было показать торжественную церемония подписания огаревских соглашений, по существу – о создании конфедерации. Подробности мне объяснил [Валерий] Болдин, помощник президента, который и полетел к нему. То, что предлагалось сначала, было примитивно с точки зрения телевизионного показа: Михаил Сергеевич произносит главную речь и ставит подпись под союзным договором, за ним речь произносит [Борис] Ельцин и ставит подпись, потом – все руководители союзных республик, субъектов федерации России... А я предложил, что мы подберем ролики, которые символизируют ту или иную национальную республику: танцы, фольклор, пейзажи – у нас этого добра было много. Кто-то подписывает, а у нас [в это время] идет красивый вариант представления республик. Это было утверждено по телефону, и я остался в Москве. А было еще одно событие любопытное. Восьмого августа 91 я прилетел в Ленинград, вместе со мной – [Анатолий] Собчак, [Николай] Русак, министр спорта, и [Тэд] Тернер, [основатель] CNN, должны были подписать соглашение о проведении Игр доброй воли. Подписали, красивый был вечер. Завтракаем в гостинице «Смольнинская» – это закрытая, партийная гостиница. Вбегает дама: «Кто здесь Кравченко? Вас просит к телефону Михаил Сергеевич Горбачев». «Что делаешь? Почему там торчишь?» – спросил, когда обратно в Москву, я ответил, что 10-го. «Приедешь – позвони, есть неотложное дело». А на следующий день уже в Москве, в моем кабинете раздается звонок из Алма-Аты – дочь Назарбаева, у которой потом была своя телекомпания, умница, с которой у нас были добрые отношения, говорит: «Леонид Петрович, я вас прошу, помогите организовать телемост с Красной площади на Алма-Ату – гуляния красивые». Смысл в том, что 12 числа собираются в Алма-Ате руководители всех республик. «А Михаил Сергеевич будет? Он же в отпуске». «Нет, это без Михаила Сергеевича», – отвечает она совершенно спокойным голосом. Как без Михаила Сергеевича? «Ну, он же в отпуске». «Но если его там не будет, а от России будет [Борис] Ельцин, тогда [показывать] российскому телевидению надо, и их надо просить», – мгновенно соображаю я. «Да, Леонид Петрович, ну они же не смогут этого сделать, у них нет никакого опыта, у них только новостная программа». «Хорошо, – говорю я, – возьму паузу, у меня есть неотложное дело, связанное с Михаилом Сергеевичем». Я ему звоню, он мне еще раз рассказывает, что время близится, спрашивает, как там и что, говорит, что имеет несколько предложений по усовершенствованию того сценарного плана, который я предложил... – То есть он сам лично еще и сценарии утверждал? – Не утверждал. Это были предложения о том, как, с его точки зрения, показывать лучше. Не сценарий, а само действо, и, соответственно, меняется и сценарный план. «Хорошо, Михаил Сергеевич, мы все с Болдиным сделаем, мы готовы, у нас есть опыт, но ведь вот какая ситуация...» И рассказываю о звонке из Алма-Аты. Пауза. «Ишь, что придумали! Без меня собраться в Алма-Ате?!» Ре-е-едко слышал я, чтобы он ругался матом, но тут следует сочная фраза, и дальше: «Я им все это мероприятие поломаю». Ничего не состоялось [в итоге], но Ельцин позднее, один, все-таки полетел в Алма-Ату, откуда вернулся 18-го числа, в полной отключке. Ну, а дальше, как позже рассказал Михаил Полторанин, – до полвторого «квасили». Потом, утром, когда охрана телевизор посмотрела, подняли всех, час собирались, приехали в Белый дом, никто не препятствовал, все телефоны работали. «Изоляция» называется... Я позвонил обратно в Алма-Ату и сказал, что был разговор с Михаилом Сергеевичем по другому поводу (я солгал) – мол, никаких телемостов не будет, и, смею предположить, никаких мероприятий – тоже. «Спасибо, это очень важная информация, передам». Чувствую – она в полной растерянности. – А о чем свидетельствует эта история? – О том, что сговор был уже за кулисами – на случай, если что-то произойдет. Референдумы прошли в стране, все поддержали сохранение [СССР], но многие уже видели себя руководителями независимых государств – с ковровыми дорожками, с самолетами личными, с полетами к тому же президенту США, где они могли бы представлять свое государство. Было все: и личные амбиции, и тщеславие. Но они догадывались, что в последний момент что-то может произойти – никому не верилось до конца, что может разрушиться эта страна. И потому, как я предполагаю, последний совет хотели между собой держать: что делать в том, ином, третьем случае. Впрочем, о готовившихся возможных вариантах введения чрезвычайного положения точно никто не знал, это были варианты [известные] в очень узком кругу. Ну, а дальше произошло то, что произошло: российский канал – заблокировать, синхронизировать работу первого канала и второго: показывать то же самое, что на первом. А там что? «Лебединое озеро». Это выглядело очень глупо с профессиональной точки зрения. Для меня это – один из несчастных вариантов моей творческой биографии, но другого выхода не было. – Формально это было ваше решение [о синхронизации]? – Нет, не мое решение, мне было приказано. – Подписи где-нибудь ваши были? – Да никаких подписей! Я сказал своему заму Трусову: «Вот, приказано российский канал синхронизировать». Это бывало много раз в истории и связано было, как правило, со смертями генсеков – играл симфонический оркестр Федосеева, классическая музыка. А тут? Нормальный день – и «Лебединое озеро»... Пляшут, фильм – интересный... А почему [было принято решение] заблокировать российский канал? Можно предположить было, что соберется Верховный совет, [встанет] за Ельцина горой. И для меня внутренне это выглядело позорным актом, не потому что нарекания потом будут, а просто [телевизионный] вариант со смертями генсеков. Когда я, кстати, пытался уговорить их прийти, говорили: «Тяжело болен». «Тяжело болен» – это что? Близок к...? Вслед за генсеками? Вот с этим я не мог ничего поделать, а они не воспользовались возможностями телевидения, вещания государственного. Другие средства массовой информации – «Аргументы и факты» и прочее-прочее [вещали иначе]... – «Эхо Москвы»... Они очень благодарны мне. Вещало «Эхо», вещало радио Пугачевой и еще несколько станций, и Пуго распорядился послать туда ОМОНовцев и их заблокировать. А с «Эха» звонят мне: «Как же так? У нас – коммерческие договоры». Я поговорил с заместителем министра связи, потому что мы оба подписывали [разрешение о вещании], он – с технической точки зрения. Мы [в случае чего] должны были платить неустойку – что мешаем им [осуществлять деятельность]. Как события развивались бы, неизвестно, но иск с юридической точки зрения был бы точно. И я сказал об этом Пуго... Пуго замечательный был человек, честнейший, я не раз в этом убеждался, общаясь с ним, или был свидетелем, когда он общался с Горбачевым. Однажды Горбачев сильно разнервничался, был испуган, сильно испуган: оппозиция собрала много-много людей, чуть ли не 500 000 идти на Кремль: они должны были идти на Манежную площадь и от Маяковки, и отовсюду. Я был в кабинете Горбачева, тогда он много раз с Пуго разговаривал. А Пуго совершенно спокойно говорит, что ничего страшного нет, на Манежной площади уже эти митинги проходили – там вмещается не больше 120 000 человек, чего бояться? Решено было перекрыть улицу Горького тяжелыми машинами, следить, чтобы не было вооруженных людей. Он убедил, и ничего не произошло. Пуго был очень демократичным, и неслучайно, что именно он застрелился [после провала путча]: в нем совесть жила, честных латышских стрелков... И вот я к нему обратился, понимая, что с ним можно обсуждать элементарные вещи. В результате «Эхо» продолжало работать, поэтому годы спустя я у них значился как человек, который помог восстановить вещание. – Антон (Орех, сын Кравченко, сотрудник «Эха» – Slon) тогда работал уже на станции? – Нет, он же поступал только в 91-м году. Поступил случайно, это был август, все было раскалено до предела, и то, что фамилия его Кравченко, могло помешать поступлению. Я преподавал на факультете много лет, и мне [декан факультета журналистики МГУ Ясен] Засурский тогда сказал, что опасается, что Антона может завалить профессор с другого факультета – из-за фамилии. К счастью, он в гриппе был, и экзамен другой профессор принимал. Вот с тех пор он Антон Орех, фамилия Кравченко с тех пор для него табу. Я, кстати, пускал [в тот день и] иностранных корреспондентов, что никак не соответствовало режиму... – Я не понимаю, за кого вы тогда были на самом деле? – Я оставался профессионалом. Я прекрасно понимал, что при любом исходе здесь не буду работать, мной были очень недовольны люди консервативного крыла: я считался человеком Горбачева. И Назарбаев вместе с Ельциным в процессе сидения в Ново-Огарево в качестве одного из условий подписания договора выдвинули освобождение меня от должности руководителя телевидения. Горбачев дал свое предварительное согласие, и [народный депутат СССР Валентин] Фалин мне в апреле это подтвердил. Горбачев его вызвал, говорит, что совершенно затравили Леонида, и предложил встать на мое место, а мне подобрать должность посла в одной из хороших стран. Фалин, честнейший человек, сказал, что Кравченко травят за то, что он остается государственником и опасается полного развала страны, и как профессионал старается сделать все, что от него зависит. «Я, – сказал Фалин, – не смогу руководить Гостелерадио, я непрофессионал, и лучше Кравченко в этой раскаленной обстановке никто не сможет эффективно работать. А поскольку вы мне предложили это, то снимаете меня с поста, и я напишу заявление об уходе». – Как хитро у вас все было! – Да. Горбачев сказал: «Ладно, что ты расстроился, Валентин, и ты оставайся на своем месте, и Леонид Петрович пусть тоже остается». Но, как бывает, в «Московском комсомольце» через службу Яковлева (решение о моем освобождении и направлении меня послом готовили Яковлев и Шеварнадзе) появилась утечка — было перечислено восемь стран, где я могу быть послом. Так об этом я и узнал, и мы с женой говорили даже, в какую страну лучше поехать. То есть еще в апреле я знал, что моя песня спета. Будет конфедерация — вместо СССР, сохранится федеральное вещание ТВ и радио, но назначение нового руководителя телевидения неизбежно — это решение должно быть принято коллективно руководителями этих стран, которые получают независимость, и я никак не мог там остаться. – То есть в этот день вы действовали так, чтобы в случае суда, преследования... – Я действовал так, чтобы сохранить договоренности и выполнить правовые обязательства. Были обязательства перед телевизионными компаниями мира. Например, записи любых сюжетов, которые они делают в стране, мы по договору должны были помочь передать из Останкино. Перегон так называемый. Других способов тогда не было – только у нас были соответствующие аппаратные. Они передавали все, что происходило в Москве, включая ввод танков. Мне потом с другой стороны предъявили претензии: разве ты не понимал, какая ситуация? Я немного дурачился [в ответ], мол, интересно, вы не идете, не комментируете ничего, а я буду расплачиваться, когда счет мне выставят? И сюжет с Борисом Николаевичем на бронетранспортере, который сделал Сергей Медведев, без меня ведь не мог быть показан. Я настолько тогда устал, уехал домой и программу «Время» с этим сюжетом смотрел на даче. В полдевятого мне звонит [Валентин] Лазуткин, первый зам, и говорит, что Медведев снял такой-то репортаж, разрешений никто не давал, я его посмотрел, что будем делать? Он, конечно, таких решений принимать не мог – был бы уволен. «Валентин, позаботься, чтобы сюжет был на 2 минуты». А у Медведева хронометраж – 5–6 минут, сошлись на компромиссных 2.20. Лазуткин сказал об этом Медведеву, но тот обманул: в эфире было три с половиной минуты. – Про пресс-конференцию ГКЧП спросить хотела, вы не можете ответить на вопрос, за кого вы тогда были? – Да ни за кого. Я очень переживал за Горбачева, не знал, что стряслось, жив он или не жив. Мне говорили, мол, потерпи, будет вечером пресс-конференция, все увидишь, узнаешь. И это было единственное изменение в программе. Но, может, поздно будет узнавать вечером? Один из членов ГКЧП говорил мне, что Крючков играл на два фронта, с Ельциным постоянно был в контакте. Можно было отдать распоряжение о нейтрализации [Ельцина]: с дачи можно было не выпускать просто. Первый зам Крючкова Бобков мне рассказал, что 22–23 минуты требовалось для того, чтобы без единой жертвы взять Белый дом, взять под контроль ключевые кабинеты: газ запускают, происходит отключка, никто не пострадает, ни один человек, и 72–73 человека временно изолировать, а дальше – никаких проблем. Если бы Крючков захотел. Если бы была решимость. Если бы не Янаев, которому решимости не хватило. – Хотите сказать, что КГБ поддерживало Ельцина? – Так нельзя говорить. Надо говорить так, как я сказал. Есть сведения о том, что Крючков в эти дни, в эти часы играл на два фронта. Иначе было [бы принято] решение об изоляции на даче. «Альфа» никаких приказов не получила. Почему телефоны работают? Ведь потом была другая ситуация [в 93-м году], когда Белый дом расстреливался, телефоны все были отключены и туалеты не работали. Там столько людей погибло на стадионе, пропали без вести, патриарх обращался: «Если кровь прольется, бог никогда не простит». Пролилась, и еще как! 17 телекомпаний мира вели прямые репортажи расстрела Белого дома. В какой стране можно такое представить? А тут на глазах всего мира одна власть расстреливает другую. И ведь били по тем местам, где архивы лежали. Преднамеренно. А 20-го числа я был на заседании ГКЧП. Тоже интересный случай. Я же настаивал, чтобы российский канал разблокировали. Позвонил Пуго: «Приезжай». Я приехал – и сразу к Янаеву, он сосед мой был, в одном доме несколько лет жили. Он мне сказал, что все ужасно, что ничего не получается. Пошли на заседание. Открывает Янаев заседание и произносит слова от имени ГКЧП. Смысл его заявления состоял в том, что распространяются клеветнические слухи, будто этой ночью будет взят Белый дом, арестованы руководители российского правительства, на самом деле, это вымыслы, не имеющие ничего общего с реальностью. И отдает мне бумагу: «Вот наше заявление, передай срочно в программе «Время». Пожалуйста, канал разблокирован». Заседание началось в 20:15 вечера. И тут поднимается Бакланов, Крючков и еще кто-то: «Геннадий Иванович, да что ж вы делаете? Мы это не обсуждали, нас самих могут арестовать в эту ночь. Зачем эти признания в поражении? Мы не согласны». И он, смешной: «Лень, отдай бумагу назад». Я отдаю. Собираюсь уйти, а тут просовывается голова женщины: «Кравченко срочно просят к телефону правительственной связи». Я решил уже не возвращаться туда, выхожу, звонит Владимир Иванович Щербаков по первой правительственной связи и говорит, что для программ «Время» передал сообщение, но без моего разрешения его отказываются передавать. Программа к этому моменту уже началась. А сообщение о том, что состоялся президиум правительства, и было принято решение, что исполнение обязанностей председателя правительства возлагается на Догужиева Виталия Хусейновича. А Догужиев и Юрий Маслюков, оба первые замы (причем Маслюков – старший по рангу) сидят на этом же заседании. И почему позвали этих замов? Спрашивали, как будут обеспечивать то, что обещали [ГКЧПисты]. Сегодня можно снова публиковать эти документы, они великолепны с точки зрения защиты людей: повышения зарплат, детских пособий, масса привилегий. Маслюков сказал, что денег нет вообще: Россия год назад прекратила финансировать социальные направления, у нас полнейший дефицит по всем направлениям. Тогда, говорит, когда вы писали этот документ, с нами не советовались. Но как же тогда прошел президиум? Ну, отвечает Щербаков, там много членов президиума. «Хорошо, говорю, сейчас позвоню в программу». И решил посмотреть: пройдет сюжет или не пройдет. Вдруг открывается дверь, выходят оба первых зама. «Виталий Хусейнович, – говорю, – хотел бы вас поздравить, сейчас в программе «Время» появится информация о том, что вы назначены исполнять обязанности председателя правительства». «Это кто сказал?» «Да вот, Щербаков позвонил». «Вот скотина, – говорит, – Павлова нет, два первых зама – здесь, какой президиум правительства? Сорву – ничего не получится». Его Маслюков обнимает, большой такой, мастер спорта: «Слушай, Виталий, плюнь на все, видишь, что происходит, поедем ко мне или к тебе на дачу, выпьем по стакану». И мы втроем вышли с заседания. Они пошли своим путем. Так что 20-го вечером я знал, что наступил полный крах. Приехал домой и сказал жене, что буду уволен при любом исходе. А потом всю осень были допросы, на видеокамеру приходилось исповедоваться, по моему делу свидетелей прошло больше 200 человек, хотели на меня уголовное дело завести. В моей книге «Как я был телевизионным камикадзе» есть документ, мне Полторанин подарил оригинал. Он писал этот текст, а третий пункт добавил Ельцин – поручение генеральному прокурору дать правовую оценку деятельности Кравченко. И генпрокурор распорядился. Я был на очных ставках... – Как участник ГКЧП? – Нет, для этого не было оснований никаких. – Вас не проверяли на участие? – Нет-нет, поручение президента было, генерального прокурора, вот и все. В декабре было заявлено официально, что я никакого отношения к ГКЧП не имел, не был поставлен в известность заранее, оказался щепкой, заложником, вел себя адекватно. Еще бы – Ельцина показали. – И трясущиеся руки Янаева. Как это случилось? – Во-первых, человек часто выпивал, и в эти дни тоже. Нервы у таких людей не всегда в порядке. А тут вдруг на него взвалили пост Наполеона, хотя он не готов на пост его ординарца. (Смеется) У него все дребезжало. – Но это было ваше указание – показать руки? Именно это ведь и произвело впечатление на страну. – Единственное указание было – дать пресс-конференцию, которая будет в 19 часов. О ней я знал уже днем, когда уговаривал их идти на эфир или записывать – разъяснять. – Вы давали задание снять руки? – Это профессиональный нормальный показ. Причем, Кислова, которая лет 30 была режиссером этой программы, знала, что надо давать и общие планы, и крупные планы, в том числе тех, кто во главе. Она видела, что [Янаев] очень нервничает, и это состояние надо было особо показать. Я не сидел рядом с ней, сидел в кабинете, а показ шел прямой, с передвижной телевизионной станции. И последний штрих. Среда. Уже Руцкой и другие полетели за президентом в Форос. 17:00 вечера, я помогаю записать интервью Лаптева, который был председателем Совета Союза в Верховном Совете и председателя совета национальностей Нишанова. И вдруг мне сообщают, что меня ищет Михаил Сергеевич по телефону правительственной связи. Я поднимаюсь к себе в кабинет, он говорит: «Я полностью владею ситуацией, уже позвонил президенту США, все под моим контролем. Прошу тебя: запиши мое заявление, с которым ты откроешь программу «Время». Заявление – о том, что он, президент, полностью владеет ситуацией, что он обсудил ситуацию с президентом США, с руководителями республик. У меня рука трясется, но я пишу, только прошу: «Медленнее, медленнее, Михаил Сергеевич». «Прочитай». Прочитал. Я ничего ему не сказал, но отдал заявление диктору Петрову, он прочитал. Я внутренне чувствовал, что это было бы непорядочно с моей стороны, хотя это и было личное поручение президента. Мог ведь сказать, что мне позвонил Михаил Сергеевич, попросил. Прочитал бы, прокомментировал и набрал бы много политических очков. – Почему не стали? – Тормоза внутренние сработали. Посчитал: некрасиво и непорядочно. – По отношению к? – К профессии и к тому, что происходило. Я волей-неволей был втянут. Я же не подал в отставку из-за того, что не разделяю позиции [ГКЧП] и нахожусь на стороне Горбачева. А это – простая, доступная мысль. Надо было тогда иметь гражданское мужество и отмежеваться от них. Я был на заседании ГКЧП и там не сделал заявления: «Ребята, вы что?» [Янаев] – это человек, с которым я в одном доме жил, был там совершенно потрясающий Пуго, были замечательные люди. И к тому же проклятая неизвестность – а что с Горбачевым? Что на самом деле происходит? Не будет ли введено чрезвычайное положение в стране? Пока мы видим, что тут введено, что эти ребята с автоматами и танками не пускают на работу. В мой кабинет протащили провода, за мной ходят ребята, причем уже не мои, а другие. – А где были ваши? – В приемной сидел полковник, ухмылялся, давая понять, что ничего не поделаешь. Везде на микрофонных папках уже сидели представители и контролировали, в том числе и меня. На пятом канале из Питера постоянно выступали Собчак и Ельцин, на московском канале – Попов, второй был отдан России, а вот первый оставался. Но большинство СМИ уже было в руках оппозиции, это и была их цель. А я рад, что во всех ситуациях сохранил до конца порядочность.