Unsplash.com

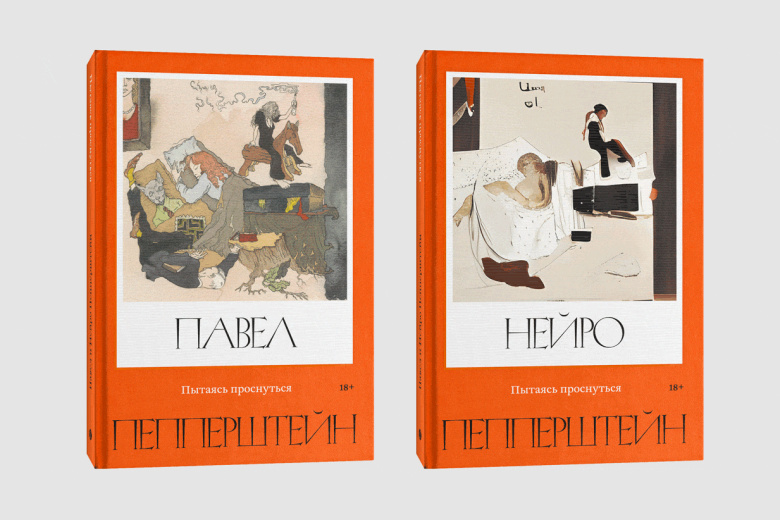

В издательстве Individuum вышел сборник рассказов «Пытаясь проснуться» — плод совместного творчества визионера, писателя и художника Павла Пепперштейна и нейросети на базе алгоритма GPT-3, разработанной SberDevices. Корреспондент журнала «Будущее» на платформе Republic, изучив результат, рассказывает, как сотрудничали писатель с машиной и что это означает для культуры в будущем.

Человек, который пытается проснуться

«Что если отказаться от противопоставления «человеческого» и «нечеловеческого», и начать искать взаимовыгодные способы сотрудничества между ними?» — задается вопросом главный редактор издательства Individuum Феликс Сандалов. Вопрос философский, но издатель уже пытается давать на них практические ответы. Первой ласточкой стал перевод книги Дэниела Сасскинда «Будущее без работы», который в 2020 году для Individuum выполнил машинный переводчик «Яндекса» (на это ему потребовалось всего 40 секунд).

«Пытаясь проснуться» — шаг более смелый. Теперь машина не просто переводит оригинальный авторский текст, но и выдает собственный.