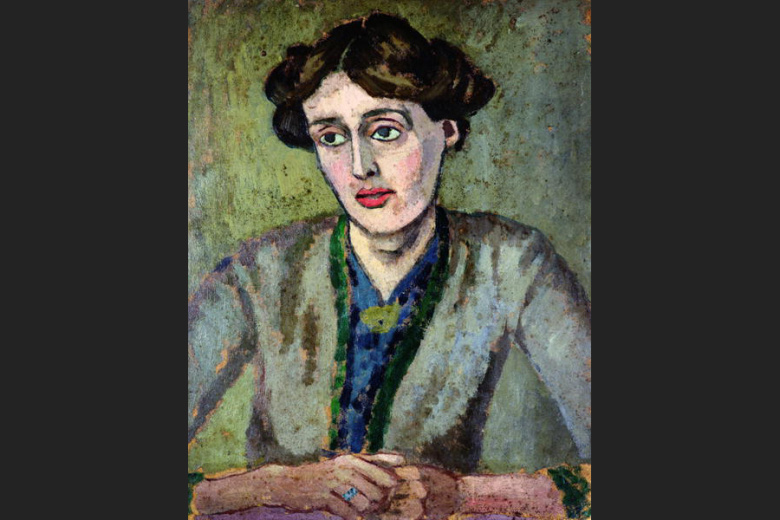

Портрет Вирджинии Вулф. Роджер Фрай, 1917 год

Wikipedia.org

III. Contra Naturam

They have brought whores for Eleusis

Corpses are set to banquet

at behest of usura.

Ezra Pound, Canto XLV

Нас завораживают истории успеха — особенно с момента воцарения буржуазии и проповедуемого ей «среднего вкуса». С появлением больших городов, какими мы их знаем сегодня, в которых «все происходит». Огромных городов с метро, трамваями, бульварами и гигантскими транспортными потоками, с чудовищной скученностью, как в муравейниках или пчелиных сотах; со столпотворениями одиночек — не теми, что были в средние века, когда одиночества как чувства просто не существовало; с промышленными предприятиями и рабочими, с вопиющей нищетой, которая разливалась по улицам потоками и заполняла все кварталы желтым гноем, не важно, богатые они или бедные. Ведь воздух-то везде один. Больших городов с новой «элитой» из жлобов и держиморд; с «творческими людьми», ставшими обслугой этой «элиты» и рабами среднего вкуса, стремившихся угодить буржуазным массам, которые все больше нуждались в низкопробных развлечениях.

Но по-настоящему нас завораживают не те, кто потакает, а те, кто плывет против течения. Против «природы» скурвившегося мира. Такие как Флобер, который мог творить без оглядки на мнение и конъюнктуру. У него было наследство. Андре Жид, у которого тоже было наследство. И, конечно, чахоточный Марсель Пруст, наследник огромного состояния и при этом — le petit-bourgeois, очарованный аристократией, которая делала вид, что считает его ровней только из-за его денег, а так — глубоко презирала его.

Фотография, шокировавшая мать Пруста: Марсель Пруст (сидит), Роберт де Флер (слева) и Люсьен Доде (справа),1894

Wikipedia

Этот «недосноб» Пруст оставил после себя настоящий литературный памятник — при его жизни не очень-то оцененный — и сам стал памятником «потерянного времени». Он открыл новую территорию, его опыт оказался заразительным. После Пруста стало невозможно писать по-старому. Явление Пруста — как явление Вагнера в музыке, а также импрессионизма в живописи. После Вагнера невозможно было писать музыку как прежде, он сломал старое напрочь. Импрессионисты сломали парадигму в живописи. После них взгляд на картину стал другим. ХХ век в литературе — век Пруста. Мы до сих пор пишем, как Пруст. Те, у кого есть хоть какая-то фантазия и воображение, которые не потеряли их после столкновения с миром. После того как этот мир окончательно раскололся, рассыпался, нам ничего не остается, как смотреть назад и искать потерянное время, которого ни вернуть, ни отменить невозможно. Но можно — вспомнить, и тогда оно на миг к нам вернется.

В лучшей экранизации Пруста — как ни странно, у немца Фолькера Шлендорфа — все плывет в дымке, в тумане как на вилле осенью, все как будто сон, и это и есть сон. Жизнь как сон и как миг, как мгновение. Пруст вызывает к жизни сон, который также есть смерть, небытие, пусть и сладкое. Но там, за этим мигом, нет ничего. Нас пленяет эта пустота.

Но знаете, что нас больше всего завораживает в Прусте?