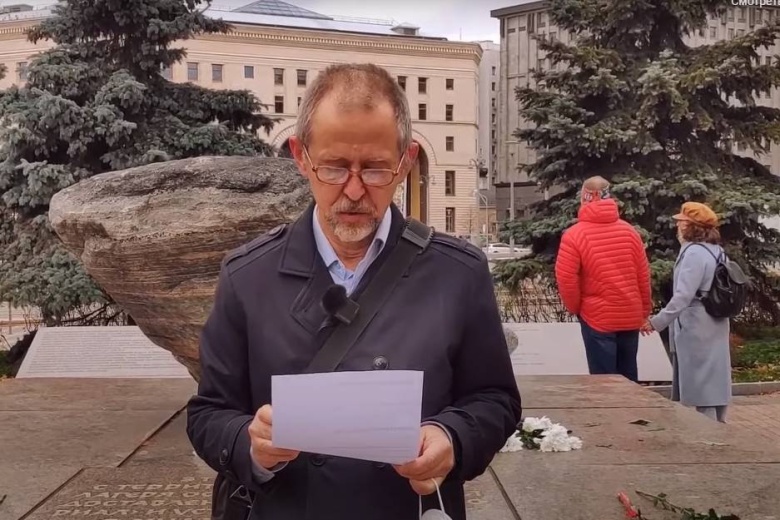

Акция "Возвращение имен". Фото: Мемориал / youtube.com

О нынешней Нобелевской премии мира, как, впрочем, и о прошлогодней, судачили, гадали, предсказывали, заранее осуждали и выражали отчаянные надежды намного сильнее, чем о такой же, но — по литературе.

Это понятно, вполне объяснимо и, увы, справедливо. Литература как социальный институт существенно растеряла и растрясла по ухабам истории свои традиционно высокие позиции в жизни общества.

Я заметил, что в последние несколько лет яростные некогда споры о том, кому из мучеников пера выпишут в этот раз Нобелевку, звучат все приглушеннее и все скучнее.

Да и неизбежные после любого присуждения дискуссии звучат все равнодушнее, и такой почтенный и овеянный не слишком долгой, но славной традицией сетевой жанр, как srach, растерял на этих нудных интернет-просторах свою былую пассионарность.

А вот о Премии мира говорят все более и более горячо и заинтересованно. Горячо и заинтересованно настолько, что может показаться, будто бы очередное субъективное решение Нобелевского комитета, то есть группы конкретных живых людей с их персональными представлениями о добре и зле и вообще о прекрасном и ужасном, на самом деле способно повлиять на судьбы современного мира, поставленного перед целой уймой нерешенных задач.

В этот раз лауреатов трое. И все они из сопредельных друг другу восточно-славянских государств. И все они безусловно заслуживают и этой высокой награды, и инспирированного ей повышенного общественного внимания, и самого сердечного поздравления.

Я же по вполне объяснимым причинам больше всего радуюсь за «Мемориал». И дело не только в географической близости.

Для меня все, что связано с «Мемориалом» — это еще и личная история.

Многие сотрудники «Мемориала» — это мои личные друзья или добрые знакомые. Это люди, чьи имена для меня ассоциируются с такими человеческими качествами, как порядочность, благородство, деятельная совесть и деятельный интеллект.

Многие и много говорят в эти дни о той роли, какую играл и продолжает играть в нашей общественной и даже личной жизни «Мемориал». И я не буду повторять вещей, очевидных для всех тех, кого я привык считать современными цивилизованными людьми.

Из необозримого объема всего того, чем занимался и, между прочим, продолжает заниматься «Мемориал», для меня какой-то особой ценностью стал один день в году, которого я ждал с нежностью и нетерпением. Этот один из дней глубокой осени, когда тысячи людей в разных городах и странах со свечками в руках выстаивали в длинных очередях к микрофону, чтобы прочитать два-три имени кого-то из тех, кто в разные был неправедно убит бесчеловечным государством. Я говорю о поистине великой акции, которая называется «Возвращение имен».

Само по себе произнесение вслух этих имен как бы превращает этих неведомых нам людей в наших родственников.

Мы не знаем об этих людях ничего. Возможно, это были люди глупые, возможно — умные. Возможно, кто-то из них был негодяем и сам писал доносы на других. Возможно, оба были прекрасными и благородными людьми, а возможно — и нет. Кто-то, может быть, был жадным, а кто-то щедрым. Кто-то учился хорошо, а кто-то остался полуграмотным неучем. Кто-то был таким, а кто-то другим. Кто их знает.

Но общая их судьба, общий их крест выравнивает и выпрямляет каждого из них и всех вместе перед бесстрастным лицом истории. И это уже навсегда. Потому что они прежде всего — мученики. А потом уже — все остальное.

Акция «Возвращение имен» на редкость точна нравственно и безупречна стилистически. И это все описывается коротким словом «катарсис».

https://www.youtube.com/watch?v=21SdYGZbZMc

Так получилось, что именно «Мемориал» стал институциональным средоточием всего того, что обозначается словом «память» — хоть персональная, хоть коллективная. «Мемориал» стал тем, что создает серьезное препятствие на пути страны и общества к окончательной социальной амнезии.

Общество, насильственно лишенное того участка коллективного мозга, который отвечает за историческую память, перестаёт быть обществом. Это уже не общество, не народ, а это просто арифметическая совокупность физических лиц. Это никакое уже не общество, а нечто, как говорит молодежь, «такое».

Символично, что в эти самые дни, когда многие из нас сердечно поздравляют друзей-мемориальцев с их заслуженным триумфом, судейские дяди-тети со скучающими глазами и тусклыми голосами «отжимают» помещение «Мемориала», то помещение, тот, можно сказать, дом родной, где в былые времена кипела интеллектуальная жизнь с ее дискуссиями, концертами, юбилейными вечерами.

Ну и, конечно же, слышатся голоса из разных медиапомоек: «Какой ещё Нобель! Какие премии! Вы о чем? Очередная русофобская вылазка! Нобелевский комитет окончательно дискредитировал себя тем, что … » Ну, в общем, тем, что.

Наблюдать со стороны эту труппу нравственных инвалидов, выстроившихся рядком на ярко освещённой цирковой арене со свалившимися на пол портками и с веселыми красными шариками вместо носов, конечно, забавно. И сразу же, конечно, слышится во всем этом слегка перефразированная классическая цитата из "Мастера и Маргариты»: «Мне этот комитет известен! Там кому попало выдают Нобелевку! А я б, например, не выдал такому, как вы!»

Государствам, склонным к тоталитарным формам правления, необходимо особое агрегатное состояние общества. Это состояние вполне описывается одним словом, словом «беспамятство». Вот и существовали всегда люди, которые, если и любили родное государство, то уж любили его «без памяти». Любить без памяти, конечно, как-то сподручнее.

Люди моего поколения, кажется, были первыми за всю советскую историю, кто хоть что-то знает про своих бабушек и дедушек. А вот дальше — уже редко.

Не думаю, что будет слишком большим преувеличением сказать, что зияющие и часто окровавленные дыры в истонченной ткани общественной памяти — есть едва ли не главная проблема нации.

Одно из поздних стихотворений Бориса Пастернака «Вакханалия» заканчивалось так:

«На кухне вымыты тарелки.

Никто не помнит ничего».

Никто не помнит ничего. А как может быть иначе в государстве, где биография народа директивно заменяется набором «правильных» мифов, биография рода исчезает вовсе, даже если она в предсмертном бреду и цепляется за полустертые и не слишком достоверные семейные предания, а реальная живая биография реального живого человека сводится к пунктам анкеты отдела кадров.

Тем важнее и насущнее любое движение в сторону хоть какого-то восстановления памяти.

И чем больше проходит времени, тем труднее заштопывать эти дыры. Но все равно надо. За нас это никто не сделает никогда. Даже Нобелевский комитет.