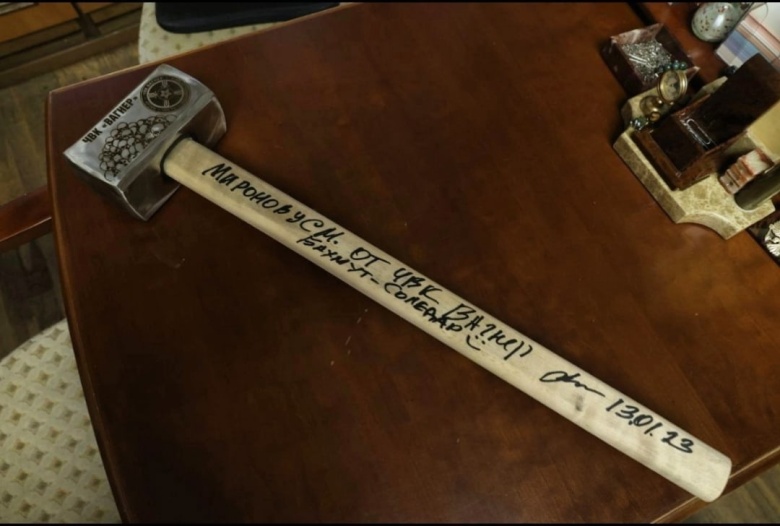

Кувалда, которую Сергею Миронову подарил основатель ЧВК «Вагнер»

Фото: Сергей Миронов

Мы жадно, как лишенные кислорода подводники, ловим из несвежего воздуха, из трескучего эфира, из пыльной мировой паутины реальные или мнимые сигналы, симптомы, приметы, исторические аллюзии.

И хочется, ох как хочется из этого тошнотворного треска и железного скрежета выловить хоть что-то, что позволило бы разглядеть хотя бы неясные, хотя бы приблизительные контуры логики, ритма, надежды.

В первую очередь надежды, конечно же. Без нее совсем невозможно дышать, чувствовать, думать и говорить.

Ага, говорить. Мутная, недоуменная, унизительная немота наваливается на многих из тех, чей образ жизни напрямую связан с насущной необходимостью формулировать, называть, давать определения, пытаться объяснять что-то хотя бы самим себе.

Но пытаемся, все равно пытаемся преодолеть немоту и в этих мучительных, рефлекторных, почти атавистических попытках мы не можем не уткнуться носом в старинную, из школьной программы, формулу, в соответствии с которой чудище обло, огромно, стозевно и прочее. А также в то, что «мертвые хватают живых».

Эфемерные приметы и признаки надежды вылавливаются даже не только и не столько из потока шизофренически противоречащих друг другу новостей, сколько из слов, из речей, из проговорок и недоговорок. Так мы привыкли.

Так мы привыкли, потому что уникальность нашей истории и нашей действительности в том, что главные события всегда разворачиваются в пространстве языка — едва ли не единственной реальности в не слишком реальной жизни.

С тех пор, как были написаны зацитированные до ажурных дырок, давно ставшие объектом безудержного пародирования слова Тургенева про поддержку и опору во дни тягостных сомнений, и даже с еще более давних времен изменилось в этом смысле не слишком много.

Население страны всегда делилось на две неравные части. Одна, — всегда меньшая,- упорно называла и продолжает называть подлость подлостью, трусость трусостью, а глупость глупостью. Другая, существенно более многочисленная, всегда подвержена агрессивному воздействию официального пропагандистского дискурса. Официального, а потому по-своему комфортабельного и даже респектабельного, и, что главное, дающего иллюзию безопасности и причастности к чему-то надежному и устойчивому, как пудовая гиря. Ну, или как кувалда.

Эта часть вслед за начальством и за его информационной обслугой мракобесие предпочитает называть приверженностью традиционным ценностям, подлость — проявлением патриотизма, трусость — необходимостью считаться с обстоятельствами, склонность к стукачеству необходимостью защищать национальные интересы, а агрессию по отношению к соседям — принуждением к миру или, пуще того, их долгожданным освобождением.

И эта главная война, война лингвистическая, война за значения слов и понятий, была и остается той «единственной гражданской», а, может быть, и не единственной, но точно главной гражданской войной, конца которой не видно, — по крайней мере пока, — даже на горизонте.

Нынешняя же лингвистическая ситуация мне кажется какой-то особенной даже по сравнению со всеми прочими.

Слова, наделенные хотя бы какими-нибудь значениями, пусть даже и противоположными, вселяют робкую надежду сами по себе, потому что в них заложен хотя бы призрачный, хотя бы ничтожно малый потенциал диалога, разговора, цивилизованного выяснения отношений и драматургического взаимодействия идей и принципов.

Слова и фразы, принципиально и демонстративно обессмысленные, почти насильственно и демонстративно лишенные каких бы то ни было значений, сохранившие одну лишь звенящую от внутренней пустоты форму не могут содержать в себе ничего кроме темной агрессии, поначалу бесформенной, но постепенно наливающейся кровью и гноем и, что мы особенно наглядно видим, слышим и ощущаем в наши неправдоподобные дни, неуклонно оформляющейся в реальные, а вовсе не символические, вовсе не лингвистические убийства и насилия.

На днях я вдруг вспомнил одно место, один фрагмент из своего очень давнего, середины 80-х годов, поэтического текста под названием «Так как сказано».

Фрагмент такой:

«Провожу дни в бесплодных раздумьях. И что же тому причиной? Уж не пагубная ли привычка всё называть?»

С тех пор прошло без малого сорок лет, а упомянутая «пагубная привычка» так никуда и не делась. Что делать, приходится думать дальше в тайной надежде, что раздумья все же не окончательно бесплодны.