Этюд к картине «9 января 1905 года на Васильевском острове»

Изображение: Wikipedia / В. Е. Маковский

События 9 января 1905 года вошли в историю России как Кровавое воскресенье. Или, вернее сказать, как вошли, так и вышли: в массовой памяти политический кризис начала XX века сравнительно быстро затерялся по сравнению с революцией 1917 года и последующей Гражданской войной. Хотя, в известном смысле, всего этого могло бы и не случиться — если б не та самая полузабытая трагедия.

Вдобавок, Кровавое воскресенье с трудом вписывается в любую идеологизированную концепцию прошлого. Да, память о нём пытались эксплуатировать в раннем СССР, но всё-таки коммунисты не могли не относиться к 9 января 1905 без доли настороженности. Вроде и протест против самодержавия, и царизм свой хищный оскал показал, но как-то уж странно боролись за свои права питерские рабочие. Под хоругвями — а не красными флагами, с пением тропарей — а не «Интернационала» и со священником — а не большевиками-ленинцами — во главе.

Тем более зимняя трагедия 1905 года неприятна для национал-консервативных кругов. Верноподданическую манифестацию простых русских людей, пожелавших увидеть своего государя, безжалостно расстреляли императорские же войска. Ну а сам царь Николай II, по большому счёту, постарался переждать трудное время в стороне. Неужели монарх не понимал, что подрывает легитимность своей же власти? И чего от него в роковой день ждала толпа просителей?

Кровь у портрета

9 января (22-го по новому стилю) 1905 года, 11:30. Петербург, Нарвские ворота. По Петергофскому шоссе к месту подходили труженики столичных фабрик и заводов — по усреднённым данным, около 20–25 тысяч человек.

Уличные зеваки едва ли могли назвать шествующих толпой. Рабочие двигались организованными колоннами, с жёнами и детьми, почти все надели свои лучшие костюмы. В руках многие держали православные хоругви и изображения государя Николая II. Из стройных рядов не доносилось никаких оскорбительных выкриков или радикальных лозунгов. Манифестанты хором распевали церковный тропарь «Спаси, Господи, люди Твоя».

«С портретом царя перед собой шли рабочие массы Петербурга. Во главе одного из многочисленных потоков шёл священник Гапон. Он поднял крест перед собой — словно вёл этих людей в Землю Обетованную. За ним следовала верующая паства»

— Александр Герасимов, офицер Отдельного корпуса жандармов Российской империи

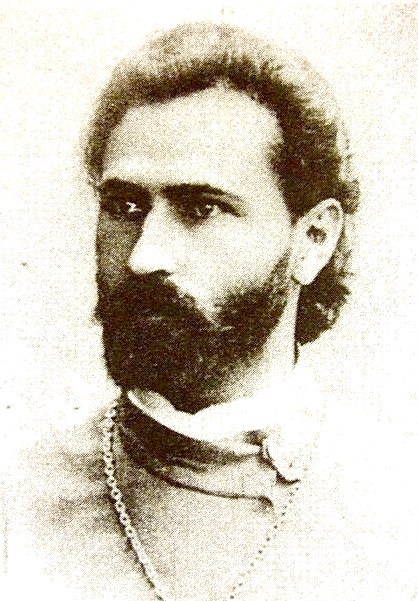

Упомянутый Герасимовым священник Георгий Гапон представлял одну из главных звёзд российской политики середины 1900-х годов. Или, точнее, комету — сколь стремительно 34-летний уроженец Полтавской губернии ворвался на столичный небосвод, столь скоропостижно оттуда он сорвётся спустя всего пару лет.

Причём сорвётся в самом буквальном смысле — прямиком в могилу.

С подачи советских авторов отец Георгий останется в памяти потомков опереточным «попом Гапоном» — дешёвым демагогом и гнусным провокатором на службе у царской охранки. В реальности это была куда как более сложная личность, наделённая многими талантами и одолеваемая гигантскими амбициями. По справедливому замечанию историка Андрея Зубова, «Гапон же мечтал, как он потом уже признавался в эмиграции, что царь его сделает своим первым советником, что они вместе выйдут на балкон, будут вместе строить христианскую державу в России».

Георгий Гапон, 1900 год

Фото: Wikipedia

Так что утром 9 января 1905 года Гапон искренне считал, что ведёт доверившихся ему рабочих не под пули и штыки солдат, а навстречу собственной славе. Пастырь-политик уже представлял, как на Дворцовой площади рабочие колонны встретит царь, как ему торжественно вручат составленную отцом Георгием петицию, и как затем батюшка выступит с проникновенной речью о незаслуженных страданиях горячо любящих своего государя тружеников.

Эти мечты у Нарвских ворот оборвали эскадрон конногвардейцев и две роты 93-го пехотного полка. Кавалеристы с шашками наголо атаковали толпу, а пехотинцы без лишних слов открыли огонь на поражение. Дав первый залп, солдаты перезарядили винтовки и продолжили прицельно выкашивать ряды манифестантов, не обращая внимания ни на хоругви с ликами святых, ни на гигантский транспарант: «Солдаты! Не стреляйте в народ!».

Кавалерийский разъезд на улицах Петрограда, 9 января 1905

Фото: Wikipedia

Гапона от роковой арки еле как увели преданные сторонники. Последним, что запомнил священник из увиденного у Нарвских ворот, стала смерть немолодого рабочего Прокофия Лаврентьева. Старик истекал кровью возле выпавшего из его рук портрета Николая II.