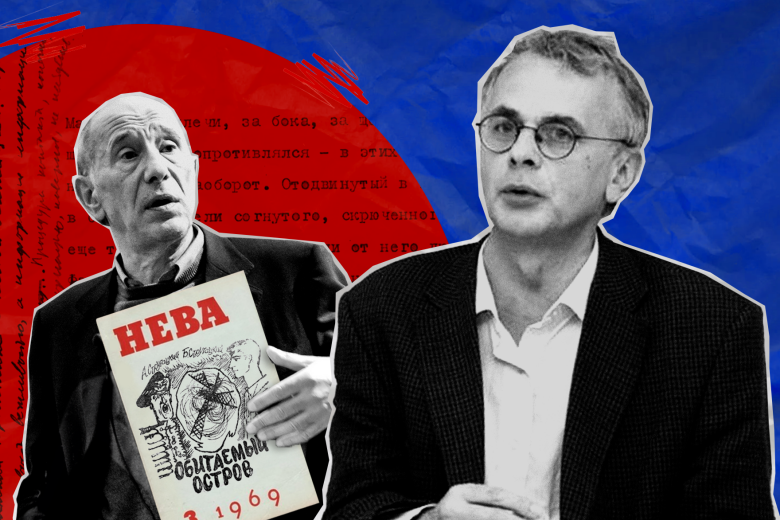

Самуил Лурье и Никита Елисеев

Библиограф, литературный критик, писатель и переводчик Никита Елисеев рассказывает показательную историю о советской цензуре, которую услышал от своего старшего коллеги, литературоведа Самуила Лурье. В бытность свою редактором журнала «Нева» Лурье смог осуществить публикацию антитоталитарного романа братьев Стругацких «Обитаемый остров» — про страну, где работают башни облучения, которые превращают общество в покорное население. Как советская цензура пропустила такой текст? А вот как.

Воспоминание

Когда меня попросили написать колонку о природе цензуры в России, я сразу вспомнил свою беседу с Самуилом Ароновичем Лурье. Это был наш с ним единственный дружеский разговор по душам. У меня ведь очень сильно развито ощущение иерархии. Я чувствовал (и чувствую), что «по погонам» он выше. Рядом с ним я казался себе маленьким мотоциклом, а он — тяжелым танком. Тем не менее в один раннеосенний светлый и теплый вечер мы с ним поговорили очень откровенно. Сидели в прозрачном пивном павильоне рядом с радиокомитетом, пили пиво, вокруг бродили красивые лошади, на лошадях сидели красивые девушки. В общем, было красиво.

Посреди беседы я задал ему вопрос, который весьма интересовал меня после прочитанных «Комментариев к пройденному» Бориса Стругацкого и Ильи Стогоffа. Стругацкий тогда сказал (а Стогоff записал), что журнальная публикация «Обитаемого острова» прошла без сучка и задоринки, поскольку редактором в отделе прозы журнала «Нева» работал «мудрый и хитрый, как бес, Самуил Лурье, знающий все особенности советской цензуры». Так вот…

…особенность

Одну особенность советской, да и российской цензуры я знал. Эта особенность предопределяла свирепую бдительность цензоров из Главлита (цензурного комитета) и редакторов. Ее очень точно обозначил Набоков в «Bend Sinister» («Под знаком незаконнорожденных», хотя лучше бы переводить название как «Левый уклон»).

Эта особенность — заложничество.

Она предполагает, что своим поступком, молчанием или словом ты губишь в первую очередь своих близких. Главный герой романа Набокова, Адам Круг, который не эмигрирует из царства Падука и не присягает диктатору на верность, обрекает на смерть не себя, но своего сына и своих друзей.

Если твой текст напечатан (по недосмотру цензуры и редактора), то влетит не тебе, а цензору, редактору и журналу, где контра была напечатана. То есть тебе, может, и влетит, но не так мощно, как тем, кто контру пропустил. Два примера. Один — хрестоматийный, чтобы напомнить. Другой — почти никем не знаемый или забытый.

Первый: Чаадаев печатает в московском журнале «Телескоп» свое ныне знаменитое «Философическое письмо» — исток всей русской историософии, неважно, славянофильской, почвеннической или западнической.

По доносу Вигеля и митрополита Серафима (Чичагова) на письмо обращает внимание государь император Николай I. У Чаадаева проводят обыск, забирают его дневники и черновики других статей. Объект преследований с веселой мужественностью пишет Пушкину: мол, и прекрасно — прочтут то, что я писал, может, поумнеют. (Это вряд ли.)

Чаадаева «по высочайшему повелению» объявили сумасшедшим и назначили еженедельные визиты врача. Все лично знавшие Чаадаева (от Пушкина до Вигеля) понимали, что этот лысый гусар — умнейший и образованнейший человек современной им России и что объявление его сумасшедшим — свидетельство неадекватности… диагноста. Понимал это и «еженедельный врач», который с удовольствием приходил к пациенту в положенное время, пил с ним чай, беседовал про умное и интересное и, обогащенный этой беседой, уходил.

ЧИТАТЬ ЕЩЕ: Галина Юзефович: «Захара Прилепина будут любить после его смерти»

Зато цензор был снят с должности и отправлен в ссылку. Туда же (в Усть-Сысольск, ныне Сыктывкар) поехал главный редактор журнала «Телескоп» Николай Надеждин. Сам журнал был закрыт. Адресатка «Философического письма» была не просто объявлена сумасшедшей, но помещена в сумасшедший дом на излечение, где и провела несколько лет.

Любой автор после такого сто раз подумает, прежде чем отправлять сомнительный с идеологической точки зрения текст в печать, верно ведь? И любой редактор (а выше него — цензор) в любой текст вцепится, как Тузик в грелку, чтобы не отправиться потом в Сыктывкар (Усть-Сысольск).

Вот другой пример. Не из российского, из советского прошлого. 1977 год. Год юбилея Октябрьской революции (60 лет). Ноябрьский номер журнала «Аврора». В середине номера — стихотворение ленинградской писательницы и пушкинистки (редактора, комментатора и составителя двухтомника Кюхельбекера в серии «Библиотека поэта») Нины Королевой, которое кончается так:

…И в год, когда пламя металось

На знамени тонком,

В том городе не улыбалась

Царица с ребенком…

И я задыхаюсь в бессилье,

Помочь им не властна.

Причастна беде и насилью,

И злобе причастна.

И подпись: «Тобольск, 1977». (Если бы было подписано «Свердловск, 1977», то это край, смерть, петля и яма. «Тобольск» — нейтральнее. Может, не обратят внимание на то, что до отправки в Екатеринбург на бессудную казнь царская семья отбывала ссылку в Тобольске? Разумеется, обратили.) Что с Ниной Королевой? Ничего.

Через два номера в «Авроре» она опубликовала открытое письмо: мол, распространяют гнусные сплетни, слухи и инсинуации; дескать, в моем стихотворении про Тобольск какие-то антисоветские, контрреволюционные намеки. Ничегошеньки в этом стихотворении антисоветского и контрреволюционного нет. Пусть будет стыдно тому, кто так это стихотворение понял и проинтерпретировал. Главному редактору «Авроры», поэту Владимиру Торопыгину, вкатили партвыговор и сняли с должности главного редактора. Почувствуйте разницу.

Две другие особенности и «Обитаемый остров»

Две другие особенности я тоже знал. Одну — из лекции своего собеседника Самуила Лурье. Он объяснял, что если, допустим, автор дает такой образ: «Трещины будто паутина на старом бетонном покрытии взлетной полосы военного аэродрома», то весь этот образ летит в помойное ведро сразу, без задержки.

Почему? Ну, во-первых, плохое состояние взлетной полосы — это недопустимо. Никаких трещинок на бетоне быть не может. А во-вторых, и куда важнее: никто не должен знать, из чего сделано покрытие на взлетных полосах наших военных аэродромов. Упомянул бетон — в корзину.

Другую особенность советской цензуры/редактуры прекрасно описал Михаил Веллер в своей уморительной автобиографической повести «Ножик Сережи Довлатова». Одним из героев этой повести является как раз Самуил Лурье, под чьим началом Веллер работал в отделе прозы журнала «Нева». Так вот, в этом тексте Самуил Лурье с тяжелым вздохом протягивает машинопись «Зоны» Сергея Довлатова Михаилу Веллеру: «Самотек. Напечатать не можем. Зона, зэки, надзиратели, мат-перемат, откровенные сцены, мягко говоря, постельные. А наш главный, если видит в тексте слово "грудь", подчеркивает красным карандашом, а на полях тем же красным карандашом большими буквами пишет: "ЧТО ЭТО?" Так что откажите автору, но вежливо и тактично…»

Конечно, мне было интересно: каким образом машинопись «Зоны» самотеком (по почте) могла прийти в редакцию журнала «Нева», если Сергей Довлатов прекрасно знал Самуила Лурье и дружил с ним? Но тогда (в прозрачном пивном павильоне, мимо которого бродили красивые лошади с красивыми девушками в седлах) я не решился у него про это спросить. Меня интересовала тогда его работа с «Обитаемым островом».

Это ведь одна из самых удивительных книг братьев Стругацких. Они начали писать ее как лихой боевик для «отвала башки», а написали… мрачную и, как принято говорить, притчу про страну с башнями облучения, которые превращают население в тупое, покорное власти стадо; про бунтаря, который одним махом взрывает все эти башни и обрушивает население в дикую фрустрацию, которая бог весть чем может окончиться: то ли бунтом, бессмысленным и беспощадным, то ли куда более жесткой и страшной диктатурой, то ли сначала бунтом, а потом — диктатурой. Непростая получилась книжка, прямо скажем, хотя и читается запоем, как и положено лихому боевику.

Снова воспоминание

Вот я и спросил Самуила Лурье, как он работал над машинописью «Обитаемого острова». Лурье отпил пива, посмотрел на гнедую лошадь и всадницу, которые остановились у прозрачной стенки пивного павильона, и ответил: «Я ее топтал…» — «КАК?» — «Ногами, в ботинках. Приехал к Борису Натановичу на улицу Победы. Разложил на полу листы машинописи, надел ботинки и потоптал листы. Потом снял ботинки, — Самуил Аронович проследил глазами удаляющуюся гнедую с всадницей, снова отпил пива и продолжил: — Помял листы и приступил к работе. Я густо зачеркивал одно слово, ставил на полях корректорский значок, писал синоним; если лень было подбирать синоним, писал то же самое слово. Густо зачеркивал абзац, на полях ставил красным вопросительный знак или писал…»

«ЧТО ЭТО?» — «Да. С Вами приятно иметь дело, Никита Львович. Именно так я и писал. Брал неаккуратно оторванный листок бумаги, писал от руки, неразборчиво, или тот же абзац, или абзац с переставленными словами. Приклеивал листок бумаги. Обязательно канцелярским клеем, можно сбоку, можно внизу, тогда через весь текст — стрелка. Я проработал так всю машинопись. И когда пачка грязных, истоптанных, смятых, исчерканных листов с кое-как приклеенными (сбоку, снизу) клочками бумаги, с вопросами на полях, поступила в Главлит, никто и смотреть не стал, что там братья придумали и написали. В набор. Видно же, что редактор работал…»

«В Главлите работали… идиоты?»

Тяжелый вздох Самуила Лурье: «Должен Вам сказать, Никита Львович, да… В эту организацию всегда подбирались какие-то особенные, ущербные люди. Даже физически ущербные. И да… в интеллектуальном отношении тоже весьма ущербные. Весьма. Порой это облегчало наше существование, порой отягощало…» — «Диалектика?» — «Да. Именно так. Диалектика…»

Вы прочитали материал, с которого редакция сняла пейволл. Чтобы читать материалы Republic — оформите подписку.