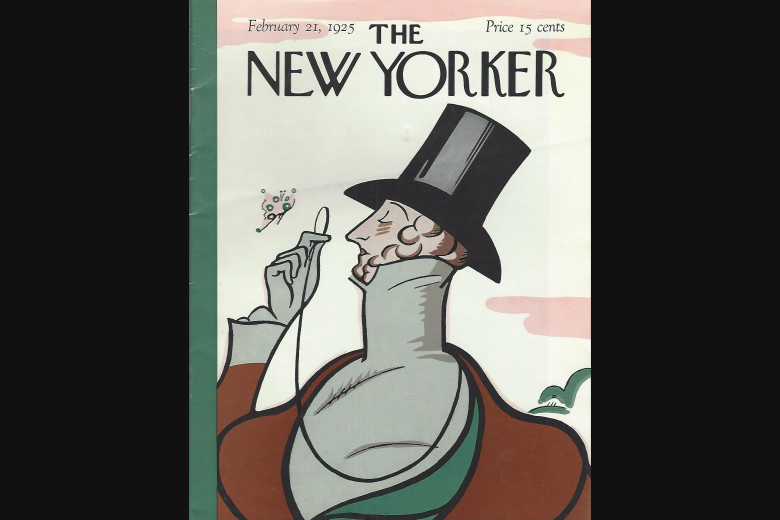

Обложка первого выпуска The New Yorker

wikipedia.org

Во всем мире едва ли найдется более узнаваемый журнальный бренд, чем The New Yorker. Даже если человек ни разу не держал в руках культовый еженедельник, он наверняка сталкивался с фирменными черно-белыми комиксами и карикатурами, хотя бы раз видел силуэт Юстаса Тилли и совершенно точно встречал обложки журнала в форме повсеместных постеров или открыток.

При этом речь идет вовсе не о самом «народном», многотиражном и актуальном издании — напротив. В 2005-м году вышел эпизод мультсериала «Гриффины», где редакция The New Yorker предстала в максимально карикатурном виде, вобрав в себя все популярные стереотипы о журнале. Здесь главный редактор читает выпуски конкурентов, пока «отмахивается ими от бездомных», штатные авторы — сплошь снобы с именами вроде Амелия Бедфорд-Фертингтон-Честерхилл, отсюда сотрудников с позором вышвыривают за отсутствие высшего образования.

Подобный образ заповедника богемы небезоснователен. В первом же выпуске журнала его редактор-соучредитель, Гарольд Росс, провозгласил: «Он редактируется не для пожилой леди из Дубьюка», обозначив классовое превосходство над невзыскательным провинциальным читателем. «И Дубьюк для него включал Квинс и Лос-Анджелес», — считает Дэвид Ремник, возглавляющий детище Росса сто лет спустя.

https://www.youtube.com/watch?v=RNLC5UOImEo

Один из первых авторов журнала, Элвин Брукс Уайт, вспоминал, что Росс основал The New Yorker «скорее из неуважения к тому, что тогда печаталось, чем с устремлением как-то это улучшить». Что вполне соответствовало контексту. Это были ревущие двадцатые, для США — время экономического бума и консолидации массовой культуры в том ее развлекательном облике, что знаком нам сегодня. И в декорациях смены парадигм возникла потребность в голосе, описывающем происходящее с отстраненным скептицизмом.

«Более ста лет так функционировало в Америке понятие статуса. Ты зарабатывал деньги в том или ином коммерческом предприятии и потом, чтобы укрепить свое положение в обществе и отгородиться от других, вырабатывал в себе презрение к дешевым развлечениям и традиционным зрелищам, составлявшим массовую культуру. Старый «Нью-Йоркер» идеально соответствовал этой системе… предлагал читателям изысканный, благопристойный и пассивно-снобистский взгляд на события в мире», — писал Джон Сибрук, штатный сотрудник The New Yorker с 1993 года, в своей книге «Nobrow. Культура маркетинга. Маркетинг культуры».

Это именно та причина, по которой журналу удалось стать столь значимым феноменом в поп-культуре, к которой он всегда относился если не с брезгливостью, то по меньшей мере снисходительно. В свежем, юбилейном номере The New Yorker, выпущенном в честь его столетия, 170 страниц. Большая их часть заполнена убористыми столбцами текста, едва разбавленного иллюстрациями. Статьи при этом очень длинные и редко довольствуются менее чем пятью страницами. Вчитавшись в которые, средний житель мегаполиса 2025 года — с острым дефицитом внимания и времени — обнаружит, что ему предлагают потратить несколько часов на изучение текстов про миграцию исчезающих видов ибисов или конкурсы школьных духовых оркестров (последний раскинулся на все 18 полос).

Эссе, рассказы и репортажи друг от друга отделяет реклама изысканных, премиальных брендов и институтов: Метрополитен-оперы, Ralph Lauren, Rolex, Loro Piana или Hermès, а на предпоследней странице редакция скромно предлагает приобрести лимитированный мерч журнала под слоганом: «Столетие еще никогда не выглядело так хорошо». Это действительно так, потому что в свои сто The New Yorker почти неотличим от себя в молодости.

Если сперва прочитать юбилейный выпуск, а затем — 41-й номер, выпущенный в ноябре 1925-го и содержащий знаменитую статью «Почему мы ходим в кабаре», с которой, как принято считать, популярность издания пошла на взлет, можно почувствовать себя довольно странно. Не только потому, что вековой интервал не изменил рубрики и каноны оформления обложек и материалов, но и стиль их написания и подачу. Та же статья про кабаре по-прежнему читается очень свежо и вполне вообразима на страницах современного «Нью-Йоркера», в ней уже есть столь свойственная журналу nostalgie de la boue, претенциозное «мы» и взгляд на примитивные вещи сквозь дендистскую оптику.

«Хороший вкус поколения есть индивидуальное выражение его ментальной разборчивости, и мы должны возмущаться оскорблением качества нашего вкуса как чересчур личной критикой… Нам не нравятся непривлекательные люди. Но, по крайней мере, в кабаре, хотя мы их видим и находимся рядом с ними, нам не обязательно с ними танцевать… Мы ходим в кабаре, потому что, как и наши старейшины, мы брезгливы», — писала Эллин Маккей, будущая жена Ирвинга Берлина, сто лет назад.

И сложно не стать культовым, когда все эти сто лет ты пытаешься гнуть свою линию, при этом сохраняя уникальный tone of voice, почти не меняя визуальную айдентику и при этом оставаясь некой оппозицией медийному мейнстриму — парадоксально будучи его частью. В 1951 году Росса сменил Уильям Шон, который говорил, что The New Yorker никогда и ничего не публиковал с коммерческой целью: «Или для того, чтобы создать сенсацию, заработать скандальную репутацию, стать популярными, модными и успешными». Однако под его руководством еженедельник выходил стабильным полумиллионным тиражом и был крайне прибыльным — по словам Сибрука, праздничные номера «были набиты рекламой, как фаршированные индейки».

«У The New Yorker есть некий house style, как принято говорить, и он, конечно, эволюционирует, но в то же время довольно медленно… Мне очень нравится, скажем, консерватизм New Yorker. Не в плане политических взглядов — понятно, что журнал весьма либеральный. А именно что он развивается и меняется не так быстро, как он мог бы. Благодаря чему у журнала сохраняется какой-то стабильный, знакомый, чуть ли не родной голос. И мне этот голос близок, понятен и привлекателен — и как читателю, и как автору», — говорит мне автор «Нью-Йоркера» Джошуа Яффа, пишущий для журнала о российской политике.

По его мнению, именно к этому голосу и притягивается аудитория, которой нравится, что каждую неделю «в почтовый ящик тебе доставляют целую институцию». И в 1990-е колоссальный скандал произвела попытка эту институцию переосмыслить, к чему издательский дом Condé Nast, в 1985-м заплативший за журнал $168 млн, подтолкнула вполне прозаичная причина: «золотые» годы Шона подошли к концу и The New Yorker превратился в убыточный актив.

Разбираться с этой ситуацией была призвана Тина Браун — знаменитый глянцевый редактор, благодаря которой журнал Vanity Fair достиг феноменального коммерческого успеха и заработал репутацию самого дружественного знаменитостям и рекламодателям издания. То есть, можно сказать, абсолютный антагонист тех редакционных и мировоззренческих идеалов, которые The New Yorker пестовал десятилетиями.

Лондон, Букингемский дворец, 21 ноября 2000 года. Бывший главный редактор Vanity Fair и The New Yorker Тина Браун позирует со своим мужем Гарольдом Эвансом, бывшим редактором Sunday Times, после того, как королева Елизавета II наградила ее орденом Британской империи

Reuters/ Scanpix

Как считает Джон Сибрук, ставший штатным сотрудником еженедельника как раз на заре эры Браун, ее наступление было неизбежным в декорациях культуры 1990-х. Когда различия между высокой, аристократически-снобистской и коммерческой культурой исчезли, и продолжать игнорировать «пожилую леди из Дубьюка» было бы губительно для журнала, всецело на этом принципе основанного. Суть «революции Браун» неплохо отражена на обложке выпуска за 5 октября 1992 года. Она выдержана в классическом «нью-йоркеровском» стиле, на ней изображен джентльмен в смокинге и цилиндре, пересекающий осенний Сентрал-парк на конной повозке, но на рисунке он — лишь кучер. Который куда-то везет панка с розовым ирокезом, закинувшего ноги на кучерскую скамью.

За несколько лет до прихода Тины The New Yorker переживал пик своего снобизма и блаженной отрешенности. Сибрук в своей книге вспоминал, как в 1987-м он — в качестве приглашенного к сотрудничеству внештатника — пришел в старое здание журнала и был поражен тем, что редакция оказалась заставлена старыми диванами, пыльными стопками рукописей и поцарапанными столами. Уильяма Шона едва сменил Роберт Готлиб, пытавшийся освежить журнал за счет интеллектуальных материалов на неинтеллектуальные темы (голливудские дивы и Майами-Бич), но получалось это не слишком успешно.

Вероятно, из-за сохранения старых принципов работы еженедельника: Сибруку одобрили питч статьи на сорок тысяч слов про новую «золотую лихорадку» в Неваде, удивились, услышав вопрос про дедлайн («вообще-то, у нас здесь нет жестких сроков»), пообещали «много» заплатить и отправили восвояси. Именно с этим Тина и начала бороться, поразив многих заявлением, что отныне в журнале не будет «статей на 50 тысяч слов про цинк» и развернув его лицом к поп-культуре и повестке.

«Статьи стали намного короче, сроки сдачи материалов — жестче… Писать статьи на злободневные темы, стараться привлечь внимание публики, создавать скандалы, пытаться продать побольше экземпляров… стало теперь нормой. Ценности, сформулированные Шоном и состоявшие в том, чтобы избегать низших форм коммерческой культуры, были заменены другими: идти на разумный компромисс с этой культурой и пытаться подходить к коммерческим темам «в стиле «Нью-Йоркера»», — комментировал Сибрук появление в The New Yorker статей про «Звездные войны» и MTV.

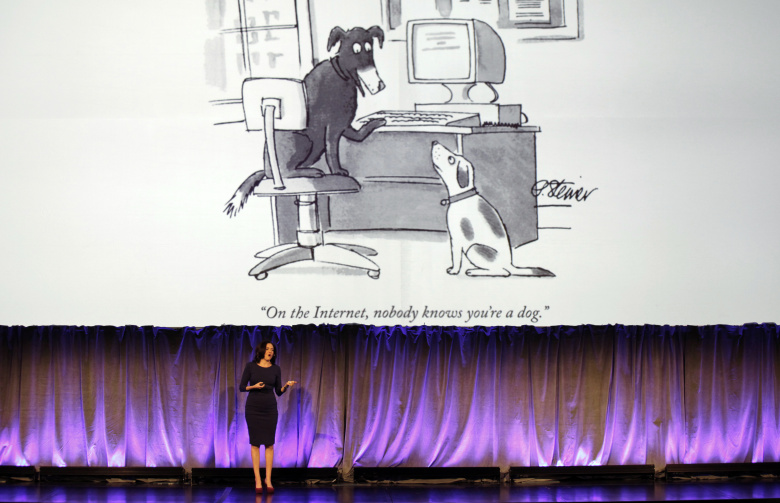

Нью-Йорк, 29 декабря 2012 года. Главный операционный директор Facebook Шерил Сэндберг выступает под изображением карикатуры из журнала The New Yorker на глобальном мероприятии Facebook «fMC» для маркетологов

REUTERS/Mike Segar/ Scanpix

Этот «навязанный компромисс» во многом и стал причиной, почему сегодня мы можем купить приуроченный к столетнему юбилею номер The New Yorker и почему издание не настигло проклятие анахронизма, как это случилось с еженедельниками Life или The Village Voice. Тину критиковали звезды «Нью-Йоркера» вроде Джорджа Троу, уволившегося из журнала и обвинившего нового главреда в том, что она «лижет задницы звездам», но по итогу ее подход себя оправдал. Издание сократило финансовые убытки и вышло из кризиса идентичности, допустив до ее архитектуры многих молодых авторов, в том числе Дэвида Ремника.

«Ремник, на мой взгляд, состоит из нескольких частей. Во-первых, в крови он газетчик, и 10 лет или больше он проработал в The Washington Post, в том числе в Москве, что для меня немаловажный фактор и большой бонус — потому что главный редактор глубоко и подробно понимает мою сферу интересов. И как газетчик он хочет, чтобы журнал был актуальным и отвечал на вызовы момента… чтобы журнал был частью общественной дискуссии и помогал читателю в ней разобраться. И в то же время мне кажется, что он по-здоровому консервативен — и опять-таки, не в плане политических взглядов, а именно в плане ответственности, с которой он относится к истории The New Yorker, к этому наследию и традиции. Поэтому он не гонится за трендами, это сдержанное и уверенное лидерство с пониманием ценности институции», — рассуждает Яффа.

При Ремнике, на мой взгляд, поп-культурный крен журнала, наметившийся в 1990-е, был сбалансирован. Газетный бэкграунд нового редактора значительно усилил общественно-политический блок The New Yorker и начал актуализировать издание скорее за его счет, чем посредством обсуждения рок-звезд и секса, как это было при Тине Браун (хотя они, безусловно, также остались в сфере интересов редакции). При этом журнал перестал гнаться за рекламодателями — в 2015 году Ремник заявил о стагнации печатной рекламы, в условиях которой The New Yorker все больше полагается на деньги от подписчиков.

Кембридж (Массачусетс), 30 мая 2019 года. Главный редактор The New Yorker принимает степень почетного доктора права в Гарвардском университете

REUTERS/Brian Snyder/ Scanpix

Сейчас их около 1,2 миллиона, и это, — учитывая содержание свежих номеров, все еще приверженных традиционным «нью-йоркеровским» нарративам и толерантных к периодической публикации «50 тысяч слов про цинк», — очень обнадеживает. Журналы «общего интереса» вроде The New Yorker, The Atlantic или Harper's Magazine по-прежнему умеют находить сочувствие аудитории в век информационного фастфуда, сохраняя уникальную журналистскую школу и напоминая, что фактчекинг, глубокую, неторопливую аналитику и лонгриды пока рано списывать в атавизмы.