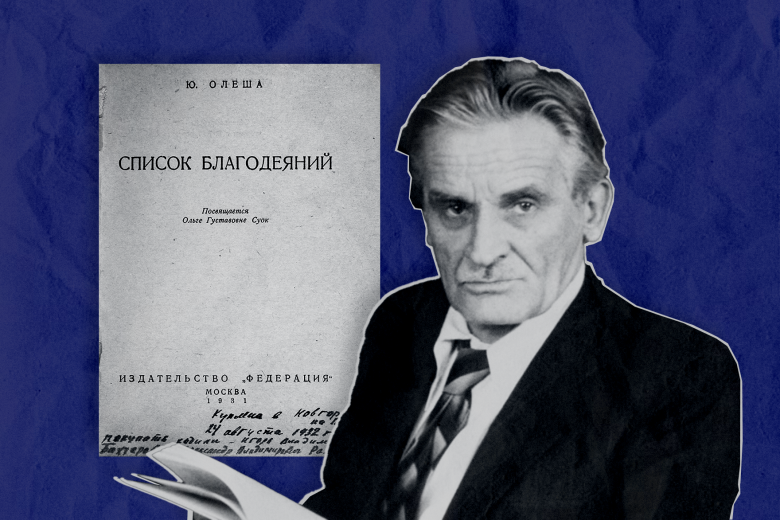

Юрий Олеша

Интеллигенция, которая защищает полицейское государство, — это противоестественно, написал критик Аркадий Белинков после того, как в 1924 году Юрий Олеша выпустил сказку «Три толстяка». Спустя шесть лет после нее (и через три года после романа «Зависть» о «лишнем человеке» в послереволюционной России) Олеша написал пьесу о раскаянии антисоветчика «Список благодеяний». О том, как история Олеши отражается в 2025-м году, специально для Republic-Weekly написала журналистка Анна Наринская (*Минюст считает «иноагентом»).

В 1930 году, через три года после публикации романа «Зависть» (русская «Википедия» сообщает, что это «произведение, рассказывающее о драме интеллигента, который оказывается „лишним человеком» в Советской России», и так оно и есть) Юрий Олеша написал пьесу «Список благодеяний».

Ее не то чтобы часто читают, и слава богу, потому что это очень странное чтение. Вообще, трудно себе представить кого-то, кому может понравиться эта пьеса, кроме, прости господи, современного российского режиссера Константина Богомолова, автора известных манифестов о загнивающем Западе и о том, что, поняв этого Запада испорченность, правильный, нашенский человек начинает еще пуще ценить чистоту и духовность России.

Правда, этот театральный деятель уже закрыл подобный гештальт в постановке «Дачники на Бали»: там он вывел на чистую воду теперешних эмигрантов, которые злопыхать-то злопыхают, но на самом деле просто хотят денег. Так что, можно надеяться, Олеша ему не пригодится. Было бы жаль: даже в худших своих проявлениях он как минимум трогательнее всего, что этот режиссер может сконструировать.

Но все же соответствие «Списка благодеяний» теперешним российским пропагандистским целям впечатляет. Сюжет построен, как и в «Зависти», вокруг сомневающегося интеллигента, здесь — интеллигентки, но идеологические сомнения и метания тут не драма, а просто ошибка, причем какая-то неприятная, даже нечистоплотная.

Героиня пьесы, красивая и успешная актриса Елена Гончарова, мучается в Советской России от оторванности от великой мировой культуры. Новую власть она не понимает, даже боится. Раздираемая противоречивыми чувствами, она составляет в тетрадке два списка: за и против, «список преступлений» и «список благодеяний» большевиков, — а потом вместе с тетрадкой отбывает в Париж. Вроде бы в командировку, но, как она сама тайно планирует, навсегда.

Париж, и вообще Запад, оказывается невероятным разочарованием. Шмотье там действительно неплохое, в остальном же царит бездуховность, а та самая мировая культура отдана на потребу коммерции.

Особенную гниль представляют собой белоэмигранты — гады и манипуляторы. Глаз отдыхает только на товарищах из советского представительства, произносящих речи, которые вполне могли бы быть опубликованы в каком-то из сегодняшних провластных телеграм-каналов, из тех, что претендуют на культурность: «Буржуазная Европа… это развалившийся храм, а вы поклоняетесь обломкам его колонн… Кто жалуется на (нашу) власть, тот сочувствует полиции, которая расстреливает безработных в Европе. Нечего притворяться, нечего прикрываться философией».

В итоге Гончарова понимает, что список преступлений Родины ничтожен по сравнению со списком ее благодеяний, прозревает и собирается обратно: «Родина, я хочу слушать шум твоих диспутов. Я смотрела на тебя исподлобья и боялась тебя, как глупая птица боится того, кто ей дает корм… Прости меня, Страна Советов, я иду к тебе». Но Запад и особенно эмигрантская клика таких прозрений не прощают, и Гончарова погибает. Идеологическая ошибка стоит ей жизни.

1930 год, когда был написан «Список благодеяний», — это год сталинского «великого перелома», сворачивания НЭПа, дела Промпартии и т. д. Так что идеологический шифт между «Завистью» и «Списком благодеяний» легко можно было бы объяснить причинами, скажем так, конъюнктурными. Но все, разумеется, не так просто.

На этом месте нужно ввести еще одно имя.

Имя писателя и литературоведа Аркадия Белинкова, из-за которого Юрий Карлович Олеша стал прямо-таки наглядным пособием для урока на тему «Заложнические отношения интеллигенции и (советской) власти». Тут хватило одного только названия самой известной книги Белинкова: даже те, кто ее не читал, слышали про «Сдачу и гибель советского интеллигента». И знают, что это про Олешу.

«Список благодеяний» — ось, вокруг которой поворачивается — вернее, оборачивается — идейное содержание этой книги, главная мысль которой — все, абсолютно все, что писал Олеша на протяжении жизни, он писал искренне. Противоречие между героем «Зависти» и героиней «Списка благодеяний» — это никакое не противоречие, это просто колебание автора, его комфортная (а не осознанно конформная) смена позиции.

По сути, утверждает Белинков, Олеша описал «позднего себя» еще в 1924 году в сказке «Три толстяка»: «Полицейское государство Трех Толстяков защищают не только <…> гвардейцы и министры. Но совершенно противоестественно то, что такое государство защищает развращенная, купленная за „десять золотых монет» и затравленная интеллигенция. <…> Интеллигент-перебежчик никогда не выдаст, никогда не донесет с позиций лицемерия и низости. Он все это делает совсем с других позиций. Интеллигент-перебежчик не думает о том, чтобы что-нибудь там цапнуть с позиции эгоизма. Напротив, он думает только о самых высоких идеалах, для осуществления которых необходимо сохранить себя».

Важный образ переметнувшейся творческой интеллигенции — учитель танцев Раздватрис, который тем искренней любит Толстяков, чем более это ему полезно. Причем он не горит в огне своего самообмана, как Маяковский, и не сделал из прислуживания власти профессию, как какой-нибудь, скажем, Семен Бабаевский. По формулировке Белинкова, он делает так, потому что даже внутренне не противостоит действительности, которую формирует режим.

Самый расстраивающий пример этого в книге связан не с политикой, а с литературой:

«В 1935 году в воздухе эпохи носилось неодобрение Хемингуэя (Белинков приводит примеры официальной „разоблачительной» критики. — А. Н.). В том же 1935 году Юрий Олеша обращается к своим слушателям с искренней речью: «Последнее время много говорят о Хемингуэе… Это модное имя. Действительно это хороший писатель. Но надо ли так писать? Мне кажется, что не надо. Этот писатель говорит: жить страшно. Между тем я считаю, что писатель должен говорить: жить прекрасно. Стало быть, для меня лично Хемингуэй писатель плохой. Как бы он ни был хорош вообще».

Шли годы. И вот в 1960 году в воздухе стало носиться одобрение Хемингуэю (Белинков приводит официальную восторженную критику 1960-х. — А. Н.). Юрий Олеша с благородной выразительностью, искренностью и обаятельностью на ту же тему в том же 1960 году говорит: «Художественная сила Хемингуэя исключительна… Не будет смелостью сказать, что это написано близко к уровню знаменитых военных сцен „Войны и мира»… Как художник Хемингуэй… проявляет поистине мощь… С дантовской силой изображает он… Писательская манера Хемингуэя единственная в своем роде… Хемингуэй в состоянии задеть любые струны души читателя…»

«Поразительно умение истинного художника схватить и выразить то, чем насыщен воздух времени», — продолжает Белинков.

Я прочла «Сдачу и гибель» еще студенткой, в тамиздате, — книга меня захватила, но не понравилась. При всем остроумии и эрудиции автора неоправданным и неблагодарным казался такой длинный труд, разоблачающий писателя, которого, даже если вынести за скобки его выдающийся талант, уж точно нельзя назвать «советским». К тому же совсем не баловня судьбы: Белинков начал свой труд в 1958-м, за два года до ужасной смерти Олеши, но основной массив текста был написан уже после.

А совсем недавно я ее перечитала и оказалась под совершенно новым и сильным впечатлением.

Нет, я продолжаю считать, что в этом тексте есть неблагодарность к тому, кто написал «Зависть» и «Ни дня без строчки». Но, читая этот текст в сегодняшних обстоятельствах — политических и общественных, — я отчетливо почувствовала, что это книга не, собственно, про Олешу.

Разумеется, нельзя сказать, что Белинков писал эту книгу про себя. Его судьба радикально отличается от судьбы его героя: в 1944 году 23-летний Аркадий Белинков был осужден за «антисоветскую литературную деятельность» и отправлен в Карлаг. Вышел по амнистии только в 1956-м.

В 1968 году первые, более или менее «невинные», главы из книги Белинкова об Олеше были опубликованы в журнале «Байкал». Это вызвало бурю критики в центральной прессе, и редколлегия журнала, допустившая идеологически невыверенную публикацию, была разогнана. В этот же год Белинков умудрился организовать себе и жене поездку в социалистическую Венгрию, откуда — прямо как в приключенческом кино — они бегут сначала в менее лояльную СССР Югославию, а потом в США.

Так что в этой судьбе уж точно нет никакой «сдачи», но, когда читаешь книгу Белинкова неповерхностно, чувствуешь, что автор примеряет на себя историю своего героя. Он поступал совсем не так, но он понимает, как можно так поступать.

«Я написал книгу, в которой пытался рассказать о том, что советская (читай: любая тоталитарная. — А. Н.) власть может растоптать все. И делает это особенно хорошо тогда, когда ей не оказывают сопротивления».

Важный вопрос: что такое вообще сопротивление/несопротивление в обстоятельствах, когда видимый, ощутимый протест практически невозможен?

Я думала над этим, когда наткнулась на цитату Лидии Гинзбург, которую разместила в своем фейсбуке* поэт и исследовательница Полина Барскова. В 1960-е Гинзбург пишет о 1930-х:

«Нынешние всё недоумевают — как это было возможно? Это было возможно и в силу исторических условий, и в силу общечеловеческих закономерностей поведения социального человека. К основным закономерностям принадлежат: приспособляемость к обстоятельствам; оправдание необходимости (зла в том числе) при невозможности сопротивления; равнодушие человека к тому, что его не касается».

Прочищающие мозг слова. Физическая невозможность сопротивления, ситуация, в которой оно чревато тюремным заключением или даже гибелью, и его абсолютная безнадежность развращают. Я знаю это по себе.

Я помню, знаю, чувствую, что происходит. Ты начинаешь не только принимать, но и понимать действительность. Видеть и, главное, ощущать ее как нечто рациональное и объяснимое. И нет ничего удивительного в том, что вот сейчас Хемингуэй — объективно! — плох, а вот сейчас — тоже объективно! — хорош. А спектакль «Финист ясный сокол», наоборот, сейчас — объективно! — хорош и достоин премий и дифирамбов, а сейчас — объективно! — плох и достоин того, чтобы отправить его создательниц на каторгу.

Сдача (а возможно, и гибель) российского интеллигента заключается в стремлении, во внутренней необходимости быть искренним и даже благородным на каждом отрезке времени и на каждом данном квадратном метре.

Я до сих пор не могу с уверенностью сказать, был ли Аркадий Белинков стопроцентно прав, описывая замечательного писателя Юрия Карловича Олешу.

Но наше время, мне кажется, он описал точно.

* Компания Meta признана «экстремистской» организацией и запрещена в России.

Вы прочитали материал, с которого редакция сняла пейволл. Чтобы читать материалы Republic — оформите подписку.