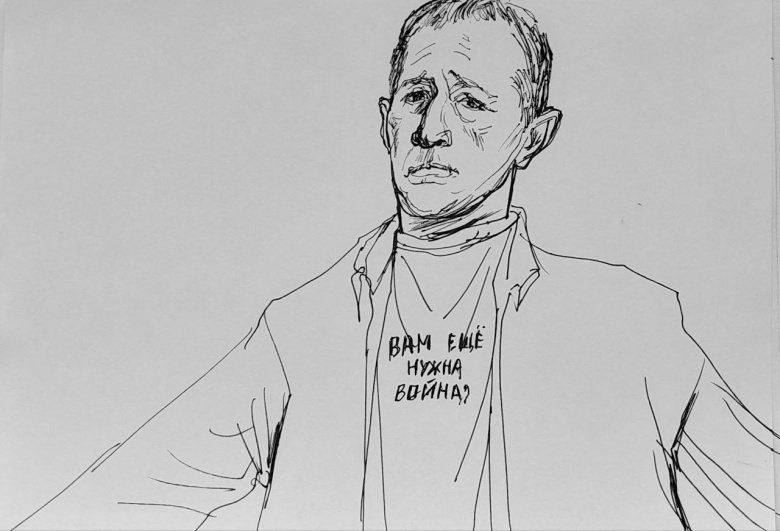

Роман Иванов

В День памяти политзаключенных Republic публикует необычный материал. Это текст, написанный классиком отечественной журналистики, пожелавшей поставить под ним свой псевдоним из-за чувствительности темы, с рисунками художницы Е.К. Обеих объединяет то, что они живут в России и из года в год ходят в качестве зрительниц на политические процессы в России. Которых с каждым годом становится все больше и больше. Чтобы свидетельствовать. Потому что так должно.

В каждой подписи к рисунку — адрес, по которому герою того или иного процесса можно написать. Если вы не делали этого раньше — попробуйте сделать это сегодня.

Как-то раз туристом я была в Монтичелло — усадьбе третьего президента США Томаса Джефферсона в глухой, лесистой и холмистой Вирджинии. Там сделан прелестный музей, из которого в частности ясно, до какой степени не праздным человеком был этот самый Джефферсон, даром что являлся крупнейшим рабовладельцем штата. В музее все свидетельствует об исключительно хорошем американце — роскошная и очень передовая библиотека, разные мастерские, сады и огороды, скромный быт.

Еще Джефферсон все время был в разъездах, на встречах с избирателями, можно сказать. По музею нас водил экскурсовод, подробно рассказывавший о назначении многочисленных помещений усадьбы, и туристы уже несколько утомились, как вдруг услышали примерное такое:

«Вот здесь, в этом салоне, Джефферсона ожидали посетители, которые приехали к нему в Монтичелло с просьбами и делами, их размещали на ночлег в специальном постоялом корпусе и кормили, ждать иногда приходилось подолгу, поскольку не было никакого расписания или быстрого способа узнать, когда приедет хозяин. А вот здесь, в этой небольшой каморке, сидел человек, который по прибытии Джефферсона объявлял ходокам, что сейчас к ним выйдет президент».

Тут среди туристов случилось некоторое оживление, точнее удивление: почему вдруг такой церемониал, совсем как у королевы — объявлять выход президента? Гид, в свою очередь, удивился и объяснил:

«Ну как? Никто же не знал, как он выглядит, кроме тех, кто видел его лично. И прижизненный портрет, кстати, тут же и висел в дальней гостиной. Поэтому специальный слуга и сообщал: сейчас сюда войдет господин, так вот, это и есть Джефферсон, которого вы тут ждете».

Туристы серьезно зависли. Вот ведь был мир! До фотографии, до средств массовой информации, до кинематографа, до всего остального. Мир, где тебе просто неоткуда было узнать, как выглядит президент твоей страны. И ничего, как-то работало.

Того мира уже точно нет, как нет и еще нескольких миров, включая мир, в котором я выросла и рассчитывала умереть. Но умирать явно придется в другом. В таком, где война — это мир (как peace), где мир (как world) одновременно абсолютно лжив и полностью прозрачен. В мире, где цинизм является чуть ли не единственным залогом взаимного неуничтожения, где победили насилие и произвол, где кончилась свобода. В мире, где любой гражданин, кстати, знает, как выглядит каждый галстук, каждая морщина или малейший кожный дефект его правителя, но где, выйдя утром из дому, никакой гражданин не может быть уверен, что вечером непременно вернется домой, потому что у репрессивной машины нет правил (или они засекречены), и причины и поводы, по которым ты можешь оказаться зажеванным ее шестернями, практически непредсказуемы. То есть многие уже довольно предсказуемы, но в них трудно поверить. Буквально невозможно охватить умом. Во всяком случае — людям старого мира.

Очередь перед Тверским районным судом

В моей стране, в этом новом, непривычном все еще мире, людей наказывают за мыслепреступления. За стихи — за сочинение и/или декламацию, а также за аплодисменты декламирующему. За пьесы. За то, что шел мимо с подозрительным выражением лица и мог замышлять. За фотографии. За проповедь десяти христианских заповедей. За чувства. За религиозные убеждения. За детский рисунок с солнцем и небом. За давнишнее обучение в заведении, которое теперь сочтено врагом. За то, что происходит в спальне гражданина. За слова, которые можно произносить тем животным, которые равнее, но нельзя другим. Все это (сама не верю простому и отнюдь не исчерпывающему перечню) преследуется по инициативе и желанию карающих и преследующих органов или по навету, по результатам провокации внедренного агента или на основании свидетельств, полученных путем физических и других пыток, ввиду текущей политической надобности, для устрашения и назидания, для статистки, палок и звезд, по мотивам личной неприязни и/или корысти, без малейшего соответствия законам или в строгом соответствии с законом, оставляющим безграничное дикое поле для интерпретации заинтересованными лицами.

Все это в результате неизбежно и неизменно карается по решениям судов, которых в моей стране много. Но суда в ней нет.

Можно бесконечно рядить, почему и каким образом мой утраченный мир превратился в нынешний, кто виноват в том, что судебная реформа, о необходимости которой годами твердили и большевики, и меньшевики, не только не состоялась, а даже наоборот. Но теперь уже поздно. Даже люди, которые остро скорбят об утрате каких бы то ни было признаков правосудия, услышав разговор о том, каким должен быть нормальный суд, теперь криво усмехаются: да ладно, оставьте уже эти розовые сопли.

И в самом деле. Я тоже уже так думаю и иногда криво усмехаюсь. Отставить прекраснодушные мечтания, конституционную маниловщину, розовые сопли! — говорю я себе всякий раз, направляясь слушателем на какое-нибудь заседание суда, где судят моих друзей или незнакомцев — за образ мысли или за рифмоплетство, за трехгодичной давности односложный пост в социальной сети или за обладание книгой автора, которого теперь осудили, за актерскую игру, за любое другое ненасильственное несогласие с происходящим в новом мире.