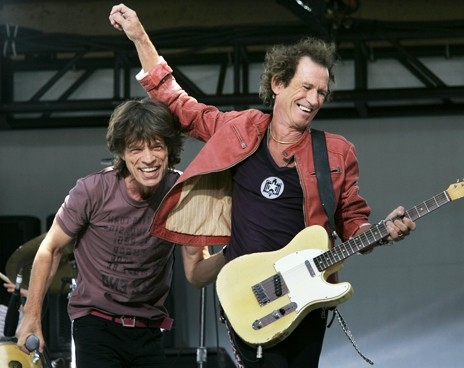

© Gary Hershorn / Reuters

Автобиография одного из основателей Rolling Stonеs Кита Ричардса вышла на русском в издательстве СORPUS в переводе Максима Колопотина. Про такие книжки говорят: отразила дух времени. Сегодня тогдашняя движуха кажется невероятной: как эти ребята вообще выжили? А главное: как им удалось сохранить такую бодрость духа, пройдя через ад зависимостей, срывов и катастроф? То есть удалось-то, конечно, не всем. Но перед нами – история победителя. И, конечно же, мировой бестселлер.

| Охоту на Stones официально открыли еще в 1972-м, во время нашего тогдашнего тура, получившего название STP. Госдепартамент обратил внимание на всеамериканский разгул беспорядков (было), гражданского неповиновения (тоже было), недозволенного секса (что бы это ни значило) и насилия. И все это из-за нас, каких-то бродячих музыкантов. Мы подстрекали молодежь к бунту, мы развращали Америку, и потому было принято решение, что в США с гастролями нас больше не пустят. При Никсоне такие вещи стали вопросом серьезной политики. Еще раньше президент, не стеснявшийся грязных приемов, дал команду своим подручным разобраться с Джоном Ленноном, так как думал, что тот может стоить ему выборов. Stones, в свою очередь, – так было официально сказано нашему юристу – получила статус «самой опасной рок-н-ролльной группы в мире». | ||

| Я ненавидел детский сад. Я ненавидел любую школу. Дорис рассказывала, что я страшно нервничал: как-то ей пришлось нести меня домой на спине, меня так трясло, что я просто не мог идти. И все это еще до подкарауливания и до битья. Кормили нас тогда чем-то ужасным. Помню, в детском саду меня заставляли есть «цыганскую запеканку», от которой меня воротило. Я отказывался. Это был пирог, куда совали какую-то дрянь, не то мармелад, не то карамель. В детском саду его пробовали все, некоторым он даже нравился. Но я представлял себе десерт по-другому, а меня пичкали этим и угрожали, что накажут или оштрафуют. Прямо как у Диккенса. Я должен был выводить своей детской ручонкой триста раз «Я не буду отказываться от еды». После такого испытания – «Я, я, я, я, я, я… не, не, не, не…» – я его проглатывал.

| ||

| В детстве Лондон ассоциировался у меня с конским дерьмом и угольным дымом. Ведь первые пять-шесть лет после войны в Лондоне было больше гужевого транспорта, чем после Первой мировой. Мне сильно не хватает этой едкой смеси. В плане обоняния ты укладывался в нее, как в постель. Надо бы взять и раскрутить эту идею, заработать на пожилом населении. Вспоминаете? Великая Лондонская Вонь. Лондон с тех пор не сильно изменился в моем восприятии, кроме разве что запаха и того, что теперь можно разглядеть красоту некоторых зданий, например, Музея естественной истории с его голубыми плиточками, которые отчистили от копоти. | ||

| Мик даже ходил на Бадди Холли, когда тот играл в Woolwich Granada. И, кстати, из-за таких вещей я к нему и привязался. А также потому, что он имел намного больше контактов, и потому, что у этого парня была коллекция реальных ништяков! Ведь я тогда болтался где-то на периферии процесса. По сравнению с Миком я был пусть не полный, но пентюх. А у него уже было все схвачено в Лондоне… Он учился в Лондонской школе экономики, ассортимент знакомых тоже был пошире моего. А я сидел без денег, да, в общем, и без информации. Максимум, почитывал журналы типа New Musical Express: «Эдди Кокран выступает с Бадди Холли». О, круто! Вырасту – сам куплю себе билет. Конечно, к тому времени они уже все загремели на тот свет. | ||

| У нас с Миком было абсолютно одинаковое музыкальное чутье. Между собой нам не требовалось ничего переспрашивать или объяснять, все происходило без слов. Мы слышали что-то достойное и моментально переглядывались. Главное было в звуке. Слушали что-нибудь и сразу: это не то. Туфта. А вот это – вещь. Было либо оно, либо не оно, неважно, о какой музыке шла речь. Мне сильно нравилась кое-какая поп-музыка, если это было оно. Но существовала четкая политика: это тема, это лажа, все очень строго. Поначалу для нас с Миком, я думаю, история выглядела так, что нам типа нужно еще набраться знаний, еще полно всего неслышанного, потому что потом мы забурились в ритм-энд-блюз. Притом мы любили попсовые вещи. Ronettes, Crystals, да побольше, побольше, – я мог их слушать часами напролет.

| ||

| У нас не было никаких других интересов во внешнем мире, кроме, во-первых, чтобы не отключали электричество, и, во-вторых, как бы стырить чего-нибудь съестного в супермаркете. Женщины в этом списке на самом деле были только в-третьих. Электричество, еда – и, смотри-ка, еще и такое счастье привалило. У нас были другие потребности: работать вместе, репетировать, слушать музыку, делать то, ради чего все это затевалось. Одно слово – мания. Бенедиктинцам со своим уставом было с нами не тягаться. Любой заблудший слишком далеко ради секса или даже перспективы секса воспринимался как предатель. Считалось, что ты должен проводить все свое время за изучением Джимми Рида, Мадди Уотерса, Литтл Уолтера, Хаулин Вулфа, Роберта Джонсона. Это была твоя работа. Потратить даже момент на посторонние дела – значило согрешить. Такая была атмосфера, в которой мы жили, такая установка. | ||

| Живешь, и ни одной тебе девчонки в мире. Не-а, и не мечтай, ла-ла-ла-ла-ла. А через мгновение они уже тут как тут, навострили ушки. И ты думаешь, хуя себе, когда это я успел сменить «Олд Спайс» на «Аби Руж»? Дела-то, смотри, налаживаются. Но чего они хотят? Славы? Денег? Или это по-настоящему? И конечно, если тебе раньше не слишком везло с красавицами, становишься мнительным. Девчонки меня выручали в жизни чаще, чем пацаны. Иногда просто близостью – прижать к себе, поцеловать, без всяких дальнейших. Просто согреть друг друга, пролежать ночь обнявшись, когда тяжело, когда черная полоса. Я допытывался: «Черт, зачем я вообще тебе сдался, я же просто еще один мудак, которого завтра ветром сдует?» – «Не знаю, наверное, ты того стоишь». – «Ну ладно, я спорить не буду». Первый раз я испытал на себе такое отношение с теми североамериканскими девчонками во время первого тура. Оказываешься после концерта в пабе или гостиничном баре, а чуть позже с тобой в комнате сидит какая-нибудь добрая душа, которая учится в Университете Шеффилда, занимается социологией и которой почему-то захотелось тебя приласкать и обогреть. «А я думал, ты умная. Я ж гастролер с гитарой, здесь у вас не задержусь». – «Ну да, но ты мне нравишься». «Нравишься» иногда лучше, чем «люблю». | ||

| Ты можешь плавать в бассейне или трахать свою женщину, все равно где-то в глубине мозга ты перевариваешь аккордовую последовательность или какой-то другой элемент песни. Абсолютно неважно, что творится вокруг. В тебя могут палить из пистолета, а у тебя все равно вспыхивает: «О! Вот это будет переход!» И ничего не поделаешь – уму это неподконтрольно. Стопроцентно подсознательно, бессознательно, назовите как хотите. Так что, с ведома или без, твой радар всегда работает, и ты его не выключишь.

| ||

| Вокруг был натуральный Дикий Запад – и до сих пор остался. Купил я пистолет на стоянке дальнобойщиков за двадцать пять долларов плюс патроны. Так начались мои незаконные отношения с этой почтенной фирмой – в их регистрах-то меня нет, так-то! А из тех, с кем мы разъезжали на гастролях, пушки носили многие. Матерый был контингент, хуле. Эту изнанку шоу-бизнеса я никогда не забуду. Лужи крови из-под дверей гримерок – когда до тебя доходит, что там кого-то вовсю молотят и лучше не вмешиваться. Но самый дикий цирк – полицейские облавы. Особенно за сценой. С каким свистом драпали некоторые, надо было видеть. Много лабухов, которые разъезжали с турами, натурально находились в бегах по той или иной причине. По всякой мелочи, наверное, типа неплатежа алиментов или автоугона. Святых в том моем окружении не водилось. Они были виртуозами, так что спокойно могли подыскать ангажемент и раствориться среди своих таких же. Уличные инстинкты у них были отточены пиздец как. Случалось, за кулисы вваливался отряд копов с ордером на кого-то, кто играл у кого-то на гитаре. Это было как десант королевских вербовщиков – ах ты! Чтоб тебя! Паника поднималась такая… И только смотришь, как пианист Айка Тернера пулей слетает по лестнице. | ||

| Каждый раз, когда я играю Flash, я чувствую, как бэнд отрывается от земли у меня за спиной, такой в нем избыток турбовинтовой силы. Вскакиваешь на рифф, и он тебя покатил. Ключ на старт, завелось? О’кей, поехали. Рядом со мной обычно Дэррил Джонс – на басу. «Что у нас сейчас? Flash? О'кей, понеслась – раз, два, три…» И тогда уже не смотришь друг на друга, потому что знаешь, что сейчас и вправду понесет. И от этого всегда играешь ее по-разному, смотря по тому, какой взял темп. Левитация – наверное, самая близкая аналогия к тому, что я чувствую, – будь это Jumpin' Jack, или Satisfaction, или All Down the Line, – когда я понимаю, что взял правильный темп, и бэнд вошел за мной в колею. Это как когда в «Лирджете» отрываешься от полосы и убираешь шасси. Я не чувствую, что мои ноги ходят по земле. Меня выносит в другое пространство. Люди спрашивают: «Почему бы тебе уже не бросить все на фиг?» Но, пока не окочурюсь, уйти на покой для меня не вариант. По-моему, они не вполне врубаются, что я с этого имею. Я этим занимаюсь не только ради денег и ради вас. Я занимаюсь этим ради себя. | ||

| В это время я стал больше и ближе общаться с Джоном Ленноном. Мы теперь зависали довольно часто – они с Йоко заглядывали ко мне то и дело. Но с Джоном была такая штука – хоть он и строил из себя крутого, хватало его ненадолго. Он пробовал каждую херь из моего ассортимента, но навыка, как у меня, у него не было.

| ||

| Все шастали туда-сюда, знакомились с разным народом, устраивали себе приключения. И я не знаю, может, Мик будет все это отрицать. Но есть у меня такое чувство, что Мик думал, что я ему принадлежу. А у меня ничего такого и близко не было. Сто лет прошло, пока я вообще смог дойти до этого мозгами. Потому что люблю этого человека от всей души; как был я его корешок, так и остался. Просто он делает так, что дружить с ним очень сложно. Среди моих знакомых мужиков козлов большинство, у меня и близкие дружки-козлы имеются, но их козлиность ни при чем. Дружба вообще не про это. Она про то, можете вы находиться рядом, разговаривать, чтобы не чувствовать между собой никакой дистанции, или нет. Дружба – это сокращение расстояния, которое есть между людьми. Вот что такое дружба, и для меня это одна из самых важных вещей в мире. Мик не любит никому доверять. А я буду тебе доверять, пока ты не доказал, что тебе доверять нельзя. И может быть, это главное, чем мы различаемся. На самом деле я не вижу, как это можно сказать по-другому. Видимо, это все связано с тем, что такое быть Миком Джаггером, и с тем, как он с этим справлялся. Ему никак не отвлечься от того, чтобы все время быть Миком Джаггером. |