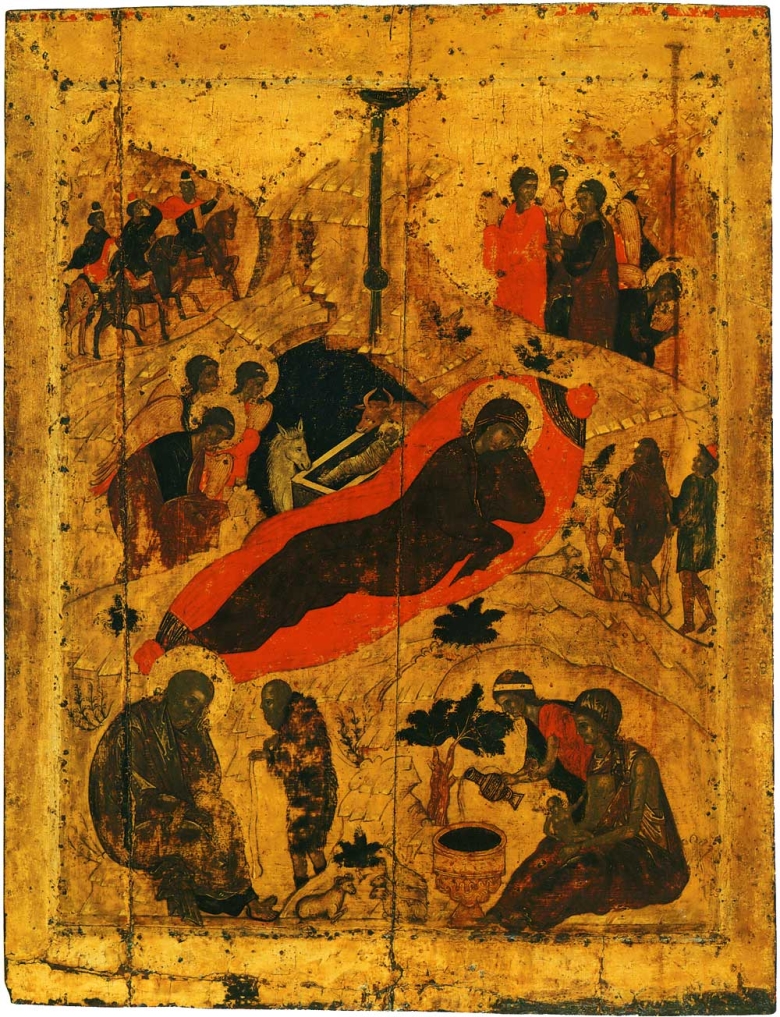

Русский иконописный канон Рождества Христова категорически не похож на привычную нам по западной живописи картинку. Вроде бы, все привычные персонажи и атрибуты Рождества на месте: ясли, младенец Иисус, Богоматерь, Иосиф, ангелы, волхвы, пастухи и даже осел и вол. Но сама картина выстроена настолько своеобычно, что человек, с традициями нашей иконописи не знакомый, может и не узнать один из главных христианских праздников.

Рождество из праздничного чина Благовещенского cобора Московского Кремля. 1410 год

Итак, первое, что бросается в глаза: вытянутое ярко-красное пятно в самом центре иконы, внутри которого контрастно темная фигура Богоматери. Все остальное чаще всего издалека воспринимается как общий фон. Богоматерь, лежащая на одре (что-то вроде подстилки, которую евреи носили с собой при передвижениях) — тут абсолютно доминирующий центр. И композиционный, и цветовой и структурный — именно положение тела Богоматери задает основную динамику и структуру рождественской иконы. Именно поворачивая тело богоматери, меняя угол или направление ее тела (а следовательно и ярко-красного пятна), иконописцы создавали новые визуальные эффекты и новые смыслы.

И только приблизившись к иконе, мы замечаем остальные фигуры — Иосифа, сидящего в задумчивости в правом (левом от нас) нижнем углу; ангелов; пастухов (или постуха) где-то скраю по центру; волхвов в правом верхнем углу (чаще всего на конях и непременно в дорогих одеждах); женщин-повитух слева внизу.

И уж при совсем пристальном взгляде замечаем маленький ящичек, в котором лежит спеленатый младенец, а над ним мордочки двух животных.

Причем часто младенец не просто мал, а непропорционально мал по отношению к Богоматери, и находится в глубокой цветовой тени по отношению к ее контрастной фигуре и ярко-красному одру. То есть живописная структура тут находится в очевидном напряжении со смысловой: младенец Иисус очевидный смысловой центр иконы.