Александр Петриков специально для «Кашина»

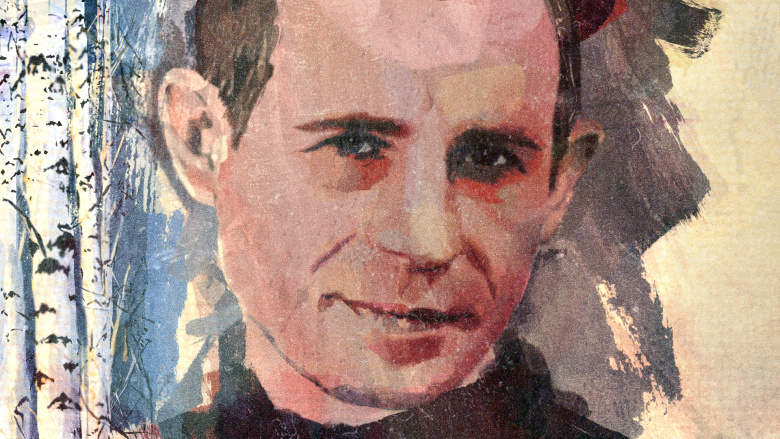

В пять часов утра 19 января 1971 года дежурный по вологодской городской прокуратуре 21-летний старший следователь Вячеслав Меркурьев в присутствии понятых Гончарова и Бекбулатова вошел в незапертую квартиру 66 дома номер 3 по улице Яшина в Вологде. В прокуратуру позвонили из отделения милиции на Советском проспекте, куда пришла 32-летняя Людмила Грановская (в мемуарах и тематической литературе ее чаще называют по фамилии Дербина), сообщившая, что несколькими часами ранее она собственными руками задушила своего сожителя, 35-летнего Николая Рубцова, члена Союза писателей СССР и Литфонда. В квартире, где произошло убийство, следователь Меркурьев обнаружил беспорядок — перевернутый стол, разбитую банку с солеными помидорами, разбитую икону, разбитую пластинку Александра Вертинского, а на полу — тело мертвого мужчины. «Труп спиной обращен вверх. На трупе надета рубашка кирпичного цвета, темные брюки. Под головой трупа находится белого цвета пододеяльник, грязный. На горле трупа имеются множественные царапины». Дальше в протоколе — осмотр комнаты, 18 пустых бутылок от красного вина, из которых пахнет вином, то есть выпито все буквально накануне, покойный, очевидно, злоупотреблял алкоголем, да и сам рассказ Грановской при первом допросе — пили, подрались, «пьяный бросил кастрюлю с ухой мне в голову», — позволяет делать вывод о принадлежности убитого, как и убийцы, к низовым общественным слоям, и спорить с таким выводом трудно, пара жила бедно, мрачно и скандально. Но при этом — отдельная однокомнатная квартира в новой пятиэтажке, членские билеты престижных организаций в кармане пиджака и даже, как потом выяснит следователь, пять прижизненных поэтических сборников, три из которых выпущены московскими издательствами.

На самом деле прижизненных сборников было шесть, и первый назывался «Волны и скалы», его Рубцов принес при поступлении в Литинститут, и типографски отпечатанная собственная книга неизвестного в Москве ленинградского издательства «Бэ-Тэ» поможет молодому поэту поступить в вуз, а уже в посмертных биографиях в книгах конца семидесятых осторожные биографы будут писать, что некий поклонник, знавший Рубцова по вечерам творческой молодежи в каких-то рабочих клубах, устроил такую мистификацию — на добытом где-то списанном типографском станке напечатал в единственном экземпляре первую книгу Рубцова, а наивная приемная комиссия поверила, что книга настоящая.

Приемная комиссия, наверное, и в самом деле была наивная, но «Волны и скалы» были не милой мистификацией, а вполне подсудным по тем временам самиздатом. БэТэ, Борис Тайгин — легендарная личность, еще при Сталине отсидевший за нелегальное производство грампластинок крупнейший подпольный издатель Советского союза, человек, действительно владевший типографской машиной и действительно обожавший поэзию и зарабатывавший на ней. В начале шестидесятых он приличными тиражами выпускал и продавал и полузапрещенных будущих классиков, и эмигрантов, и молодежь, в том числе первый (тот же 1962 год, тираж два экземпляра) сборник Иосифа Бродского, включавший хрестоматийных ныне «Пилигримов», «Рождественский романс» и, между прочим, вот это:

Ты поскачешь во мраке, по бескрайним холодным холмам,

вдоль березовых рощ, отбежавших во тьме, к треугольным домам,

вдоль оврагов пустых, по замерзшей траве, по песчаному дну,

освещенный луной, и ее замечая одну.

И еще вот это:

Слышишь ли, слышишь ли ты в роще детское пение,

над серебряными деревьями звенящие, звенящие голоса,

в сумеречном воздухе пропадающие, затихающие постепенно,

в сумеречном воздухе исчезающие небеса?

Тайгин печатал это, а потом садился переплетать Рубцова:

Я буду скакать по холмам задремавшей отчизны,

Неведомый сын удивительных вольных племен,

Как прежде скакали на голос удачи капризный,

Я буду скакать по следам миновавших времен.

И дети в роще у Рубцова тоже пели:

Как просто в прекрасную глушь листопада

Уводит меня полевая ограда,

И детское пенье в багряном лесу.

Возможно, впрочем, что самиздатчик Тайгин был первым и последним поклонником обоих одновременно, и поэтому даже не схожие, а буквально одинаковые мотивы в их ранней лирике мало кого интересуют, но вообще их действительно хочется сравнивать — и страдание, и признание у каждого было свое, но шли параллельными курсами с одной и той же скоростью и с понятно каким (мрачный юмор здесь вполне уместен — они и СССР покинули примерно в одно время) нюансом. В 1964 году Бродского осудили и сослали, Рубцова — отчислили из Литинститута. В 1971-м Рубцова убили, в 1972-м Бродский уехал. В 1987-м Бродский получил Нобелевскую премию, а песня «Я буду долго гнать велосипед» на стихи Рубцова стала тогда же одним из главных эстрадных хитов страны. В 1996-м Бродского похоронили в Венеции, а в 1998-м в центре Вологды поставили монументальный памятник Рубцову, окончательно зафиксировавший его посмертное официальное признание.

Возможно (если не брать двух понятно каких поэтов двадцатых годов, посмертно канонизированных в СССР), судьба Рубцова уникальна именно как случай почти моментального посмертного большого признания автора, при жизни балансировавшего на грани, а иногда и за гранью маргинальности. Неустроенный, пьющий, постоянно имевший неприятности, делавшие жизнь буквально невыносимой, и верх благополучия — когда за два года до смерти взяли на техническую должность в вологодскую комсомольскую газету и дали квартиру «вблизи пустого храма на крутизне береговой». У гремевшего в те годы Станислава Куняева было популярное стихотворение — «Если жизнь начать сначала, в тот же день уеду я с Ярославского вокзала в вологодские края, перееду через реку, через тысячу ручьев прямо в гости к человеку по фамилии Рубцов». Стихотворение Куняева много раз печатали в сборниках, и фамилия, не снабженная сноской, звучала как выдуманный образ доброго провинциала, с которым так весело выпить. Собственно, ничего больше за пределами круга знакомых о Рубцове при жизни известно и не было, а уже потом, в очередной статье о нем, Вадим Кожинов (главный тогдашний критик-почвенник пытался создать собственную, отличную и от советской, и от антисоветской, иерархию литературных звезд, и он Рубцову очень помог) вспомнит, как привел Рубцова домой, отец был не рад гостям и выгнал Рубцова, а Кожинов потом ему выговаривал — «это как если бы ты Есенина выгнал».

Но все-таки это был не Есенин. Природа и таланта, и славы была совсем другая, и здесь снова уместно сравнение с Бродским: оттаяла тридцатилетняя мерзлота, и в пространстве, казавшемся безжизненным, что-то вдруг зашевелилось, и там, где его просто не могло быть, возник поэт, вообще никак не испорченный советской антитрадицией, как будто серебряный век не прерывался, и не было ни советской власти, ни войны, а только течение Невы и шум царскосельских лип. Возникновение Рубцова можно описать этими же словами — советский студент, обожающий Тютчева и Фета, переводящий Верлена и мечтающий быть похороненным рядом с Батюшковым — он был тогда невозможен, но откуда-то возник. Там, откуда он пришел, не было жизни, только лагеря, леспромхозы, разрушенные церкви и послевоенные сироты в ватных телогрейках. А он, как будто вообще ничем не задетый, возвращает из ниоткуда давно уничтоженную поэтическую речь:

Вода недвижнее стекла,

И в глубине ее светло,

И только щука, как стрела,

Пронзает водное стекло.

Пять прижизненных сборников — все примерно вот такие, как бы ничего особенного, но все стихи — как будто они были всегда. В идеологизированном увечном обществе был даже не дефицит нормальности — она сама по себе становилась если не подвигом, то тяжелым сопротивлением, выдержать которое живой человек просто не мог, и конкретный криминальный случай с Дербиной-Грановской (которая отсидит, а потом долго будет писать никому не нужные стихи и мемуары об убитом ею поэте) — не более чем частный случай той неизбежности, которую в начале семидесятых было не преодолеть. Рубцова задушила жена, а потом умрет от «кофеиново-никотиновой интоксикации» Шукшин, потом повесится Шпаликов, попадет под поезд Константин Васильев, утонет Александр Вампилов — это не заговор КГБ, это гораздо хуже — невыносимость советской жизни в тот период выкосила именно «русский» фланг полуофициальной советской культуры. Наша национальная интеллигенция, возрождавшаяся в те времена (еще в пятидесятые ее просто не существовало) оказалась наименее приспособлена к советской реальности, вообще не подразумевавшей никаких возможностей для этих, скажем прямо, несоветских художников. Единственная прижизненная публикация Рубцова в толстом журнале — в одиозном кочетовском «Октябре» с подачи самого титулованного и признанного казенного советского поэта Егора Исаева, автора скучнейших монументальных поэм о борьбе за мир, и можно представить, как такой человек, случайно развернув очередную рукопись, прочитал «Россия, Русь, храни себя, храни» — что-то зашевелилось внутри, что-то заставило не пройти мимо, заставило бороться за публикацию. Тут уместно обратиться к постмодернисту Сорокину и представить эту сцену так, что по грудине Егора Исаева кто-то бьет ледяным молотом, и тот вдруг плачет, вспоминая, что у него есть сердце.

Посмертная слава с многочисленными переизданиями, эстрадными песнями, мемориальными досками (даже на Кировском заводе повесили — он там работал перед институтом), школьной программой — да, это был результат усилий, во многом политических и конъюнктурных. Рубцова вместе с какими-то, так в итоге и не взлетевшими современниками записали в «тихую лирику», которую было удобно противопоставлять «громкой», то есть стадионной, эстрадной, политизированной и потенциально неблагонадежной. Когда в предперестроечном кинохите «Змеелов» герой Александра Михайлова зачем-то брал в руки гитару и пел «Меж болотных стволов красовался восток огнеликий», это подразумевало безусловную положительность героя, чуждого всяким модным течениям и предпочитающего нечто родное и правильное — «тихая лирика» к тому времени была безусловной частью официальной литературы где-то рядом с «деревенской прозой» и символизировала обреченный советский консерватизм. Сейчас, когда это все уже не имеет значения, а сам Рубцов (как памятник, как экскурсионный маршрут, как предмет одержимости знаменитого местного бизнесмена Михаила Сурова, за взятку выкупившего и опубликовавшего цитируемое здесь уголовное дело об убийстве поэта, формально засекреченное до сих пор) стал региональной вологодской достопримечательностью, его место в пантеоне национальных поэтов, наверное, нужно долго искать — где он там, в чьей тени, — но когда найдешь, уже не потеряешь. Даже дату его смерти, узнав однажды, невозможно забыть — Крещение. Он и сам писал «я умру в крещенские морозы». Морозы там рифмуются с березами, но это совсем не пошло и не нелепо, с чем их, в конце концов, еще рифмовать, да и зачем.

Недалеко от памятника в Вологде на реке, может быть, до сих пор стоит тот ресторан-дебаркадер (в России их называют поплавками), в котором однажды задремавшего Рубцова разбудила официантка Катя — ну, как разбудила: он спал, подперев подбородок кулаком, и она толкнула его руку, он упал лицом в стол и проснулся. Такая неснятая сцена из фильма Шукшина или Шпаликова, а Рубцов — образцовый русский того времени наподобие тех, которых Куравлев или Леонов играли в фильмах Данелии — неустроенный, несчастливый, неблагополучный, и при этом прямой и законный наследник и того же Есенина, и любимых Тютчева с Фетом, и Батюшкова. Первый из преодолевших немоту.