Иероним Босх. Корабль дураков

Цивилизация радикально изменила среду обитания человека и существенно ослабила естественный отбор. Как это скажется на нашем интеллекте? Не приведет ли к печальным последствиям в будущем? А может быть, уже привело?

На эти вопросы известный биолог и популяризатор науки Александр Марков отвечает в интереснейшей статье, опубликованной недавно в независимой научно-популярной газете «Троицкий вариант — Наука». С любезного разрешения автора и редакции газеты публикуем в открытом доступе сокращенный вариант этого важного текста.

Изучение эволюции интеллекта — крайне сложная исследовательская задача. Трудности начинаются уже в самом начале, при попытке определить предмет исследования. Существует ли «интеллект вообще»? Может быть, следует говорить о множестве разных, не связанных друг с другом способностей с совершенно разным генетическим и культурным базисом? Кто-то, например, отлично справляется с математическими задачами, но абсолютно беспомощен в социальных взаимодействиях. Кто-то хорошо ориентируется на местности, но не может выучить стихотворение.

По-видимому, говорить об «интеллекте вообще» все-таки можно. Приведенные примеры «однобоких» способностей — скорее исключение. В больших выборках испытуемых результаты разных когнитивных тестов, как правило, положительно коррелируют друг с другом. То есть люди, хорошо справляющиеся с одними типами задач, в среднем хорошо справляются и с другими. Это позволяет говорить об общем интеллекте, который еще называют фактором g (от слов general intelligence или general cognitive ability) и который, как считается, лежит в основе вышеупомянутой положительной корреляции.

Фактор g можно оценить количественно по результатам, показанным разнообразными испытуемыми в разнообразных наборах тестов. Обычно он способен объяснить значительную часть (порядка 40%) общей вариабельности этих результатов. Ну а главное — мы можем взять один хороший тест (например, стандартный тест на IQ), и у нас будут веские основания надеяться, что его результаты с приемлемой точностью будут отражать искомый «интеллект», или «общие когнитивные способности».

Как и другие фенотипические признаки, интеллект определяется отчасти генами, отчасти средой. Если мы говорим о людях, то «среда» — это прежде всего культура (всё, что так или иначе определяется накопленным опытом и знаниями предшествующих поколений).

Без культуры мы не люди, без получения огромного объема информации от других людей (в том числе через промежуточные носители вроде книг или веб-страничек) никакого интеллекта у нас не будет. Впрочем, без нормально работающего мозга интеллекта тоже, конечно, не будет. А для нормального развития и работы мозга нам необходимы гены, отшлифованные миллионами лет естественного отбора. Мозг, кстати, самый «геноёмкий» из наших органов: не менее трети генов нашего генома (а всего их там порядка 20 000) преимущественно экспрессируются (то есть работают) в мозге.

Логично предположить, что аллельные варианты многих из этих генов влияют на когнитивные способности. Это действительно так: современные генетические исследования показывают, что интеллект имеет высокую наследуемость. Это значит, что значительная часть изменчивости по интеллекту (10–20% у маленьких детей и 40–60% у взрослых) объясняется генетическими различиями между людьми.

Почему гены сильнее влияют на интеллект взрослых, чем детей — отдельная интересная тема (возможно, потому, что маленькие дети имеют меньше возможностей активно выбирать себе соответствующую их врожденным задаткам культурную среду, окружение и образ жизни, а с возрастом, например, чуть более умные от рождения люди начинают читать более умные книжки или выбирать более умных товарищей, становясь от этого еще умнее). Нам сейчас важно то, что у современных людей гены сильно влияют на интеллект, а значит, этот признак может эволюционировать.

Здесь нужно оговориться, что все поведенческие и психологические признаки человека, включая интеллект, могут эволюционировать двумя способами: генетически и культурно. При этом культурная эволюция сильно влияет на направленность генетической, а та, в свою очередь, с некоторой задержкой может оказывать обратное влияние на культурную. Полностью отделить генетическую эволюцию от культурной практически невозможно.

При этом у ученых есть основания полагать, что генетическая эволюция интеллекта у современных людей — по крайней мере в наиболее изученных обществах, обозначаемых аббревиатурой WEIRD: западные, образованные, индустриальные, богатые, демократические (Western, Educated, Industrialized, Rich, Democratic) направлена совсем не в ту сторону, в какую хотелось бы: люди, возможно, постепенно глупеют на генетическом уровне. В это может быть трудно поверить, потому что фенотипически мы скорее умнеем (на это указывает, в частности, так называемый эффект Флинна, а также непрекращающийся рост уровня образования.

Эффект Флинна заключается в росте среднего IQ в нескольких западных странах (там, где проводились измерения) примерно с 1930-х по 2000-е годы. В районе 2000-x рост прекратился, а кое-где перешел в спад (обратный эффект Флинна).

Но вот генетический базис интеллекта у нас, по-видимому, потихоньку портится. В пользу этого свидетельствуют следующие факты и соображения.

1. По данным палеоантропологов, средний объем мозга людей перестал расти и даже начал уменьшаться примерно 20–30 тыс. лет назад.

В течение двух последних миллионов лет объем мозга у наших предков увеличился втрое — неслыханная по эволюционным меркам скорость. Учитывая, что большой мозг — крайне дорогое удовольствие (потребляет много калорий, затрудняет роды, вынуждает рожать детей недоразвитыми и беспомощными, что резко увеличивает нагрузку на родителей и общую «цену» репродукции), столь быстрый его рост говорит о сильнейшем отборе в пользу мозговитых особей или групп, в которых были такие особи. Иными словами, наши предки с мозгом побольше оставляли существенно больше потомков, чем их конкуренты с мозгом поменьше.

Зачем нашим предкам был нужен большой мозг, какие преимущества он давал? Скорее всего, эти преимущества были связаны в первую очередь с улучшением когнитивных способностей. Какие именно когнитивные способности вдруг оказались столь востребованными и почему именно у наших предков — это отдельный интереснейший вопрос, выходящий за рамки данной заметки (мои соображения на сей счет изложены в этой статье).

Если после двух миллионов лет упорного роста мозг вдруг начал уменьшаться, это наводит на мысль, что мы, может быть, перестали умнеть и даже начали понемногу глупеть. Слабое место этого рассуждения в том, что мозг в принципе может уменьшаться и без потери когнитивных функций — например, за счет какой-нибудь хитрой реорганизации и оптимизации. У современных людей есть положительная корреляция между объемом мозга и умом, но она довольно слабая. Есть немало и умников с маленьким мозгом, и наоборот.

2. Ослабление отбора против мутаций, нарушающих когнитивные функции.

Мутации возникают постоянно: по последним оценкам у каждого новорожденного в геноме в среднем около 70 новых мутаций, которых не было у папы и мамы. Если допустить, что эти мутации распределены по геному совершенно случайно, то можно ожидать, что примерно 2–5 из них затрагивают области генома, нормальная работа которых важна для развития и функционирования мозга.

Расчет такой: функционально важные последовательности составляют примерно 10–15% генома, остальное — в первом приближении мусор; примерно треть функциональных последовательностей важны для мозга.

Как уже говорилось, мозг — очень «геноёмкий» орган, а значит, он крайне чувствителен к мутационным повреждениям. Мутации, которые что-то портят, возникают намного чаще, чем те, что улучшают. Просто потому, что существует гораздо больше способов испортить отлаженную сложную систему, чем улучшить ее.

Обычно вредные мутации отбраковываются отбором: их носители оставляют меньше жизнеспособных потомков. Но у людей в последние 100–200 лет отбор против мутаций, нарушающих работу тех или иных систем организма (иммунной, нервной и др.), судя по всему, резко ослабел. Благодаря развитию медицины и другим культурным достижениям ранняя смертность сильно снизилась в большинстве обществ, а в странах WEIRD она и вовсе приблизилась к нулю. К тому же общества стали крайне тщательно заботиться о лицах с ограниченными возможностями, да и вообще обо всех подряд.

Все это как минимум выравнивает шансы на выживание и размножение для людей с «хорошими» и «плохими» генотипами, в том числе для людей, различающихся по аллелям, влияющим на когнитивные функции. Ну а если отбор против таких аллелей ослабел, то их частота в генофонде будет неизбежно расти. Ведь мы помним, что новые «плохие» мутации возникают постоянно, и если их не выбраковывать, они будут копиться.

В результате человечество будет понемногу «генетически глупеть». До поры до времени культурная эволюция, более быстрая и мощная, чем генетическая, сможет это компенсировать — например, путем повышения качества и доступности образования. А что потом?

По оценке крупнейшего специалиста в этой области А. С. Кондрашова, проблема генетической деградации человечества из-за накопления генетического груза (а речь тут, кстати, не только об умственном и душевном, но и о физическом здоровье) может начать наглядно проявляться спустя десяток-другой поколений. И тогда уже, возможно, будет поздно что-либо предпринимать. Тут можно пофантазировать о коллапсе цивилизации и возврате к дикости и варварству. Впрочем, после этого положительный отбор на интеллект, наверное, должен снова заработать.

Слабых мест у этих рассуждений немало. Например, вышеупомянутые 70 мутаций — это, скорее всего, изрядно подчищенная выборка, из которой самые плохие мутации уже удалены. Ведь пренатальную смертность пока никто не отменял, и эмбрионы с «плохими» генами продолжают погибать во множестве. Если общество начнет так же тщательно заботиться о них, как об уже родившихся, мутационную деградацию человечества можно сильно ускорить. Но пока мы можем надеяться, что из 70 новых мутаций, имеющихся у каждого новорожденного, реально вредят мозгу очень немногие (уж точно не пять и даже не две).

Можно привести и некоторые другие возражения (им посвящен специальный раздел в заключительной части моего двухтомника «Эволюция человека» (том 1, том 2). Скорее всего, от накопления генетического груза мы не вымрем как вид, но потерять многие привычные нам блага вполне можем.

3. Отбор против «генов интеллекта».

Помимо пассивного накопления «плохих» аллелей из-за слабости очищающего отбора, интеллектуальному статусу человечества, возможно, угрожает и более серьезная эволюционная сила: самый настоящий отбор в пользу этих аллелей, отбор на поглупение. Генетические исследования, в том числе основанные на таких мощных современных методах, как полногеномный поиск ассоциаций (GWAS, genome-wide association studies), показали, что на интеллект влияет множество генов. При этом влияние каждого гена по отдельности очень мало, но все вместе они вносят весомый вклад в наблюдаемую изменчивость по когнитивным способностям.

Всё это, конечно, тоже опосредуется культурой, и то, что верно для WEIRD-обществ, не обязательно верно для «традиционных» народов из условных джунглей. Но в странах WEIRD наследуемость интеллекта высокая, и уже найдены многие десятки конкретных генов, вариации в которых влияют на интересующий нас признак.

Называть эти гены «генами интеллекта» ученые вообще-то не рекомендуют. На то есть множество причин, среди которых и крайняя слабость эффектов индивидуальных генов, и наличие у них кучи других эффектов помимо влияния на интеллект, и сильная зависимость генетических эффектов от культурной среды, а главное, опасность быть не так понятыми широкой публикой и получить клеймо людей, оправдывающих (якобы) социальное неравенство.

Но мы все-таки будем для краткости и со всеми оговорками называть их «генами интеллекта». Так вот, исследования показали, что в странах WEIRD (по другим странам данных гораздо меньше) многие «гены интеллекта» по совместительству являются также «генами образования» и даже «генами богатства». Среди них, как можно было ожидать, повышена доля генов, участвующих в развитии и работе мозга.

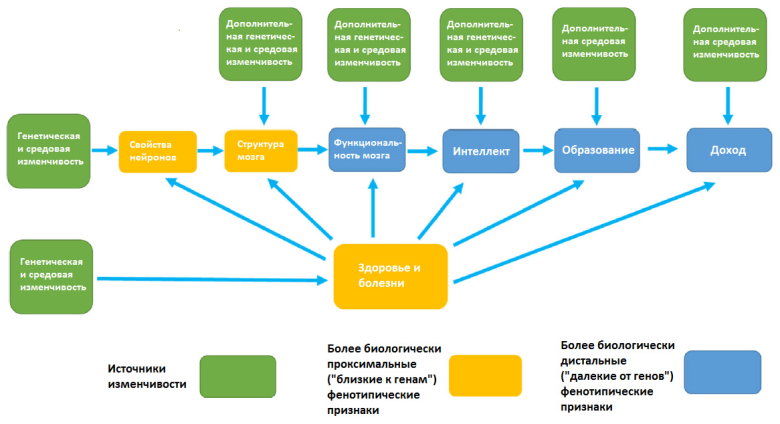

Таким образом, эти три признака (интеллект, образование и доход) не только коррелируют друг с другом (что для стран WEIRD хорошо известно), но и определяются во многом одними и тем же генами. Кроме того, многие аллели, положительно влияющие на эти признаки, коррелируют также с хорошим здоровьем и высокой продолжительностью жизни. Логика здесь в том, что человек, измученный болезнями, с меньшей вероятностью сможет полноценно развить свой интеллект, получить хорошее образование и добиться финансового процветания, даже если его болезни — не мозговые (см. рисунок):

Предполагаемая структура причинно-следственных связей между генами и средой с одной стороны и интеллектом, образованием и доходом — с другой. Рисунок отражает идею о том, что гены, разумеется, не могут напрямую влиять на такие «дистальные» признаки, как уровень образования и дохода. Однако они вполне могут это делать (и делают) через ряд промежуточных этапов, на каждом из которых генетические эффекты «разбавляются» очередной порцией эффектов среды.

(источник)

Логично предположить, что многие из генетических вариантов, ассоциированных с ослабленным интеллектом, низким уровнем образования и бедностью — это как раз и есть те самые «плохие» мутации, которые нарушают работу нервной и других систем организма и которые раньше отбор выбраковывал, а теперь перестал.

Самое печальное, что они, по-видимому, не только вышли из-под действия отрицательного отбора, но и попали под действие отбора положительного. Похоже на то, что «хорошие» аллели, повышающие вероятность того, что человек вырастет умным, получит хорошее образование и будет экономически успешным, потихоньку выбраковываются из генофонда и вытесняются конкурирующими «плохими» аллелями.

То, что в развитых странах начиная примерно с середины XIX века более умные, образованные и успешные (экономически и социально) люди оставляют в среднем меньше потомков, чем их менее успешные сограждане, известно давно. То есть налицо отрицательный отбор по этим фенотипическим признакам (то, что многочисленное потомство малоуспешных людей получает менее качественную родительскую заботу, перестало иметь эволюционное значение примерно тогда же, и тоже в связи с радикальным снижением смертности, гуманизмом и прочими культурными достижениями). Крупные ученые, среди которых был и один из создателей синтетической теории эволюции (а заодно и математической статистики) Рональд Фишер, давно высказывали соответствующие опасения.

Но лишь недавно генетические исследования, основанные на анализе геномов десятков и сотен тысяч людей с известным фенотипом и жизненной историей, убедительно показали, что отбор работает непосредственно против генов интеллекта, образования и богатства. Как выяснилось, для того, чтобы иметь пониженные шансы на успешное размножение (т. е. ожидаемое число детей ниже среднего), вам даже не надо быть умным, образованным или богатым, а достаточно лишь иметь к этому генетическую предрасположенность. Например, масштабное исследование, проведенное в Исландии, показало, что люди с большим числом аллелей, повышающих вероятность получения хорошего образования, оставляют в среднем меньше детей, даже если не получают хорошего образования.

Как это может работать? Например, так: люди с хорошими когнитивными способностями чаще задумываются о будущем и планируют карьеру. Поэтому они, с одной стороны, с большей вероятностью поступят в приличный колледж, а с другой — отложат рождение детей «на потом», чтобы сначала найти хорошую работу, купить дом и т. д. А надо сказать, что в тот момент, когда в человеческой голове зарождается мысль, что не надо заводить детей в 18 лет, а лучше сначала чего-то добиться в жизни, — в этот самый миг дарвиновская приспособленность (репродуктивный успех) этого человека с громким треском обрушивается. Особенно если всё происходит в эпоху всеобщей доступности средств планирования семьи (это, кстати, пример того, как культурная эволюция влияет на генетическую). Плодовитый период нашей жизни недолог, и ожидаемое число детей связано с возрастом рождения первого ребенка очень жесткой обратной зависимостью.

Исландские ученые также показали, что частота встречаемости «генов образования» в исландском генофонде реально снижается, и что если всё и дальше так пойдет, то средний IQ популяции будет падать примерно на три балла в столетие (конечно, без учета таких культурных явлений, как эффект Флинна, обратный эффект Флинна и т. д.) Похожие результаты были получены на выборках жителей США и Соединенного королевства.

Важно и то, что развитие цивилизации, гуманизма, поддержки обездоленных и борьба за равенство возможностей могут сделать естественный отбор (если он в принципе есть) более эффективным. Ведь это по сути выравнивание «условий среды» для всех слоев населения. В результате должна сокращаться доля «средовой» изменчивости фенотипических признаков и расти доля изменчивости генетической.

Термин «наследуемость», упоминавшийся выше, в первом приближении можно определить как отношение генетической изменчивости к общей изменчивости признака. Если создать для всех людей одинаково благоприятные условия развития (к чему стремятся многие общества), то средовая изменчивость по фенотипическим признакам, включая интеллект, снизится, и на первый план выйдет генетическая изменчивость.

Наследуемость признаков, соответственно, вырастет, и поэтому отбор — при неизменной его интенсивности — будет давать более ощутимые результаты. В общем, если отрицательный отбор по генам интеллекта реален, то гуманизм и забота о всеобщем равенстве могут усилить его эффект.

Насколько всё это серьезно и пора ли уже паниковать? Точного ответа нет, но, скорее всего, у нас еще есть в запасе сколько-то поколений. Чтобы глобальное поглупение человечества не стало реальностью, надо (как минимум) всерьез изучать всё то, о чем здесь говорилось, а не прятать голову в песок и тем более не клеймить ученых, осмеливающихся браться за такие взрывоопасные темы.

Что еще почитать:

Возможно, все мы просто глупы. Отрывок из книги Тома Николса «Смерть экспертизы».

Дурная кровь, плохие гены. Почему мы боимся своей наследственности?