Мария Покровская для Republic

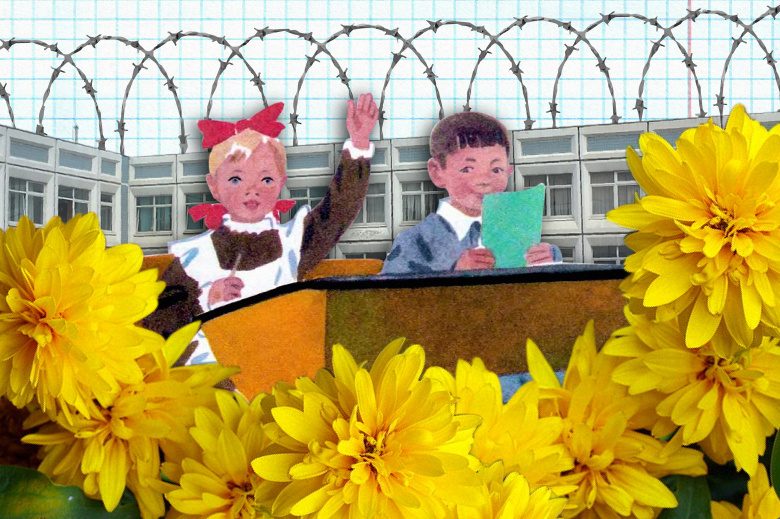

Эти торчащие из-за дачных заборов ярко-желтые цветочки, эти застенчивые с виду «золотые шары» с самого-самого детства из раза в раз, как только я на них натыкаюсь, грубовато и не без назойливости намекают, что миновало, мол, еще одно лето, что давай-ка, дружок, беги в Мосторг и покупай новые тетрадки в клетку, в линейку и в косую линейку, доставай-ка из-под шкафа постылый пыльный портфель, вытряхивай из него прошлогодние фантики из-под ирисок, останки цветных карандашей и мумифицированные яблочные огрызки и собирайся-ка ты, дружок, в школу.

Цветы мне говорят «Прощай». «Прощай, лето!» — безжалостно говорят они. «Здравствуй, школа!» — прибавляют они с фальшивой бодростью, головками склоняясь все ниже и ниже.

Какая школа, вы что!

Где я теперь, и где та школа, с которой я и все прочие «друзья веселые» простились и, казалось бы, безвозвратно, несколько тысяч лет тому назад! Где та школа! Ау!

А ведь надо же! Школы давным-давно никакой уже нет, а той школы, куда меня, стриженного наголо, привела когда-то мама, нет даже в буквальном смысле — ее снесли лет десять тому назад, а вместо нее торчит какое-то несуразное сооружение. Школы нет, а тоска-то все та же, во всей своей первоначальной ароматной свежести.

Что остается нам от школы? Запах масляной краски и побелки в сентябре и книжной пыли в мае. Запах хлорки круглый год. Голодный обморок в третьем классе и острое алкогольное отравление на выпускном вечере. А что еще? Не бином же Ньютона? Не образ же Павки Корчагина? Не три же этапа революционно-освободительной борьбы? Не формула же бензола?

Что снится нам всю жизнь? Нам снятся слова «Ведь можешь, если захочешь». Или: «Завтра в школу с родителями». Или: «Спишь на уроке! Не выспался за каникулы?» Или: «Сядь нормально! Извертелся весь!»

С каким же облегчением мы просыпаемся!

В наши такие интересные времена при приближении очередного учебного года, я, как ни странно, радуюсь. Я радуюсь и испытываю огромное облегчение, примерно такое же, какое, проснувшись, испытывают люди, которым всю ночь снились тягостные и вязкие сны.

И я радуюсь не только за себя, но и за выросших детей, которые уже умеют думать сами, которым не придется уже перед школой говорить то мучительно постыдное, что в другие времена говорили нам: «Сынок, то, о чем мы говорим дома, не обязательно повторять в школе. Не надо спорить с учителями, даже если ты уверен, что они неправы. Они тоже всего лишь живые люди и не всегда говорят то, что думают. Учти это, пожалуйста. Ты можешь подвести не только себя и не только учителя, но и нас. Запомни это».

Мы вспоминаем и об учителях.

«Учитель!» — патетически восклицала декан Антонина Михайловна Скробова на общем собрании факультета пединститута, в котором я когда-то учился. «Учитель!» — уже с некоторой драмкружковой мечтательностью в голосе повторяла она и делала мхатовскую паузу. «Слово-то какое!» — буквально выкрикивала она, тщась выжать хотя бы не густые аплодисменты из цинично и насмешливо настроенной студенческой массы.

Этот зачин повторялся в течение пяти лет учебы каждое первое сентября.

Ну, «учитель». Ну, слово. Нормальное слово.

Учителями были Лао-Цзы, Иисус из Назарета, пророк Мохаммед, учительница Александра Николаевна, которая в моем сочинении на тему «Как я провел прошедшее воскресенье» исправила слово «аттракционы» на «антракционы». Учителем была учительница знакомого мальчика, которая на вопрос, что означает слово «юнкер», уверенно сказала, что юнкер это «юный керенец». Много было замечательных учителей в нашей и не только в нашей жизни.

Впрочем, было бы вопиюще несправедливым утверждать, что не было и нет приличных и даже прекрасных учителей. Разумеется, были и есть. Я лично знаю нескольких превосходных учителей. Но хорошие учителя не хуже, а лучше нас с вами знают цену школе как учреждению, ибо они знают ее, так сказать, «из-за кулис».

Кстати, о кулисах. Почти так же, как и школу, я до совсем недавнего времени недолюбливал театр. Театр как институт. И там, и там надо сидеть не шелохнувшись. И там, и там тебе назойливо впаривают собственную картину мира. И там, и там притворяются кем-то другим. И там, и там существует закулисная жизнь, которая не может не проявить себя на сцене или у школьной доски.

Уверен, что не только в моей, но и во многих других дружеских компаниях время от времени возникают коллективные воспоминания о типовых речевых конструкциях, свойственных школьным учителям.

Ну-ка! Кто что помнит?

«Голову ты дома не забыл?» Еще бы не помнить! А «Лес рук» помните? Ну, а как же! А «Расскажите, чему это вы так смеетесь. Давайте вместе посмеемся»? А «Если он спрыгнет с пятого этажа, ты тоже спрыгнешь?»

Как забыть? И лишь эти коллективные воспоминания, сопровождаемые освобождающим хохотом, слегка ослабляют ту однажды надетую на тебя лямку казенного гнета, который ты так и тянешь за собой не только по детской, но уже и по взрослой жизни.

Помнить-то мы это помним. Но ведь это помнят также и те, кто, от души отсмеявшись по поводу своих собственных школьных воспоминаний, сами становятся школьными учителями. И вдруг неожиданно для самих себя включают на полную громкость все ту же самую забытую дома голову, которой когда-то изводили их самих.

Почему уже бог знает которое поколение школьных учителей воспроизводит один и тот же, тщательно выверенный и одобренный в самых высших, хотя и неведомых инстанциях, передающийся по законам бытования фольклора репертуар речевых приемов? Не потому ли, что многим людям свойственно бессознательно, но неминуемо мучить других людей тем, чем когда-то мучили их?

Вот примерно о чем говорят мне эти самые золотые шары, тревожно торчащие из-за чужих заборов или нахально и неведомо каким образом выросшие прямо у моего крыльца. «И не спрашивай, — говорят они напоследок, — по ком звонит колокол. Он звонит не для тебя. Он звонит для учителя».