Москва, Кремль, 1 ноября 2024 года. Рабочая встреча Владимира Путина с заместителем председателя правительства Маратом Хуснуллиным

kremlin.ru

Зампред правительства Марат Хуснуллин на встрече с Владимиром Путиным пообещал в ближайшие пять-шесть лет исправить положение с коммунальной инфраструктурой. Можно, конечно, вспомнить, что многие политики и чиновники много чего обещали и ни разу не были наказаны за неисполнение обещанного. Да и время сейчас такое, что, как говорится, либо шах, либо ишак, либо Ходжа Насреддин… Но Хуснуллин, во-первых, опытный обитатель властных коридоров и до сих пор в откровенном вранье не замечен. А во-вторых, вряд ли не осознает, что прошлогодние аварии в ЖКХ — только начало процесса обвала коммунальной инфраструктуры, о котором эксперты предупреждали еще в 90-х. Так зачем же ему давать такие рисковые обещания? На самом деле, все не так просто.

О том, что износ российской коммунальной инфраструктуры достиг критических значений, говорили еще в конце 90-х годов. Все сытые нулевые и десятые годы эксперты предлагали всерьез взяться за ее модернизацию — не только выделив значительные суммы из федерального бюджета (сейчас ЖКХ — забота местных властей), но и привлекая крупный отечественный бизнес и иностранные инвестиции. Что-то действительно делалось, благодаря чему катастрофы до сих пор не случилось. Но это и успокаивало правительство: помнится, чиновники говорили мне в доверительных разговорах, что про будущую катастрофу ЖКХ они слышат уже который год, а между тем, все нормально и даже становится лучше. А средства Резервного фонда, из которого предполагалось брать деньги на модернизацию, лучше приберечь на «черный день».

Увы, когда такой день действительно наступил, зарубежные резервы ЦБ были заморожены, а ликвидных средств в ФНБ, к которому был присоединен Резервный фонд в 2018 году, к сегодняшнему дню чуть больше дефицита бюджета. А между тем, катастрофа, которую так долго предсказывали, уже вполне проглядывает на горизонте.

Наследие индустриализации

Российская инфраструктура ЖКХ — наследие советской. Та, в свою очередь, родилась из сталинской индустриализации 1930-х годов. Гигантские заводы, которые тогда строились, требовали огромного количество энергии, тепла и воды. При этом, в соответствии с планами дальнейшего масштабирования, строительство электрических, тепловых и прочих мощностей шло с хорошим запасом. Очень часто не заводы строились около городов, а города — вокруг предприятий. Да и в ином случае тогдашние города — это, как правило, дома и бараки с печным отоплением. Вот тогда и было решено использовать излишние мощности заводских котельных и работающих для них электроподстанций и водоканалов для снабжения светом, водой и теплом городских жителей.

Шли годы, система централизованного снабжения коммунальными благами развивалась и стала доминирующей даже там, где никаких заводов с избыточным снабжением коммунальными ресурсами не было. В соответствии с централизацией всего и вся это считалось наиболее эффективным.

Все испортилось, когда советская экономика рухнула под тяжестью военных расходов. Предприятия, большей частью работавшие, частично или полностью, на ВПК, либо встали, либо едва выживали. Закрывались и гражданские предприятия, все конкурентное преимущество которых состояло в умении выполнять план. А централизованная коммунальная инфраструктура осталась, хотя уже в начале 1990-х стало понятно, что в рыночных условиях она отнюдь не эффективна.

Неловкая попытка

Собственно, и в советское время было понятно, что тянуть трубы горячего водоснабжения и отопления через города, где морозы в минус 30 градусов — норма, вовсе не образец эффективности. А вместе с рыночными реформами пришло понимание, что предотвратить беспредельный рост тарифов ЖКХ можно только в том случае, если удастся наладить конкуренцию сбытовых организаций. В конце концов, жители Германии или США могут выбирать поставщиков электричества — при том, что сами электросети остаются монополией. В антимонопольных органах России даже разработали понятие локальной монополии для таких структур и правила регулировки их тарифов. Но дальше дело не пошло.

Власти в 90-х побоялись отпустить тарифы, как это было сделано, например, в странах Балтии и Восточной Европы. Соответственно, найти инвесторов в таких условиях было, мягко говоря, сложно. А бюджетных денег на масштабную модернизацию такого чувствительного сектора не было.

Честно говоря, мне кажется, что перевести тарифообразование на рыночные рельсы можно было уже в нулевые годы. Не бороться с перекрестным субсидированием отрасли, когда тарифами предприятий восполняли недоплату населением, а взяться с появившихся денег от дорожающей нефти за ту самую масштабную перестройку коммунальной инфраструктуры, привлекая к ней частные инвестиции, создавая конкуренцию поставщиков — в общем, сделать все то, что ранее начали делать пост-советские страны Восточной Европы. Надо заметить, что и у них реформа растянулась на много лет. В Сербии, например, до сих пор в городах сосуществуют дома с центральным теплоснабжением, дома с автономными котельными и индивидуальным отоплением. Но в России такая реформа не начиналась и вовсе — вплоть до 2010-х годов.

С приходом на президентский пост Дмитрия Медведева с его «свобода лучше, чем несвобода» что-то стало меняться и в головах чиновников. Появились региональные проекты перевода домов на индивидуальные газовые котлы — чему, как мне рассказывали чиновники, сильно противился «Газпром», — группа компаний E1 Михаила Абызова начала строительство автономных котельных, вновь оживились дискуссии о том, что нужна возможность выбора поставщиков — хотя бы среди энергосбытов и хотя бы на уровне отдельных домов или жилых комплексов. Во многом этому способствовала и реструктуризация РАО ЕЭС, в результате которой в энергетику пришли частные, в том числе, иностранные инвесторы.

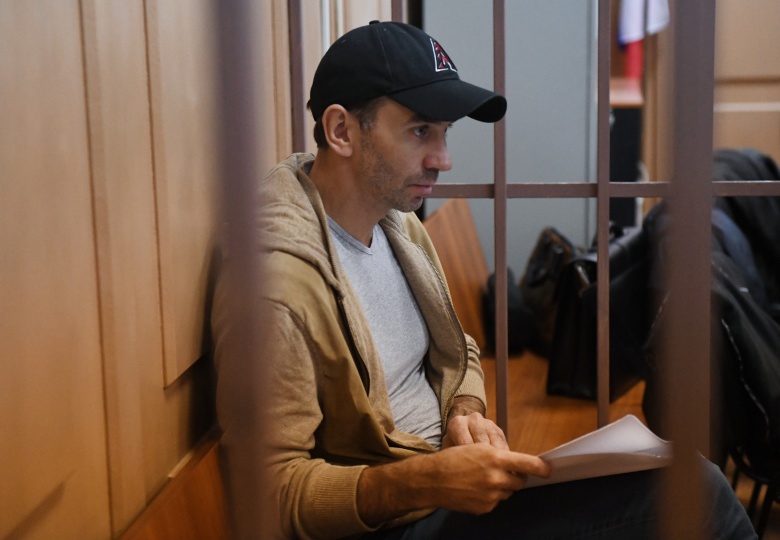

Михаил Абызов в Басманном суде Москвы. Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Увы, все это закончилось вместе с медведевской эпохой, так и не начав особенно разворачиваться. Группа E1 обанкротилась, Абызов ныне в заключении (правда, не за попытку стать конкурентом традиционному ЖКХ), иностранные инвесторы, после 24 февраля 2022 года, стали массово уходить, большое количество оборудования для ЖКХ, ранее закупавшееся за рубежом, сегодня недоступно из-за санкций и отказа производителей работать с Россией. А проблемы ЖКХ остались. Более того, война их только обострила.

Трубы у них не той системы

Как уже сказано, советская структура ЖКХ опиралась, прежде всего, на нужды тяжелой индустрии. В первую очередь — оборонной. Между тем, в последние десятилетия бурно развивался, прежде всего, потребительский сектор. В том числе — рынок недвижимости. Росли новые жилые кварталы, склады, офисные небоскребы, торгово-развлекательные центры. Разумеется, всем им нужны были и тепло, и вода с канализацией, и свет. И они появлялись — прокладывались километры и километры труб, современных, полипропиленовых, появлялись новые электроподстанции.

Только вот исходным источником коммунальных благ оставались все те же советские объекты ЖКХ.

Автономные котельные, работающие на газе, появлялись разве что в жилых комплексах бизнес-класса и выше. Торговые центры тоже далеко не всегда обзаводились собственными котельными и подстанциями. Да и получить разрешение на присоединение их к существующим сетям был непросто, выбить же, например, прокладку новой газовой трубы — и того сложнее. Достаточно вспомнить знаменитый скандал ИКЕА с поставщиком дизель-генераторов — его бы просто не было, если бы компания не отказалась принципиально платить взятки за 300 с лишним необходимых разрешений.

Тут еще стоит упомянуть о том, что коррупция в ЖКХ и связанных с отраслью местных чиновников была не просто вопиющей — она к 2010-м годам была, фактически, самой сутью управления сектором. Под нее было подогнано все — от нормативных актов до управленческого аппарата. Не то, что ИКЕА — несчастные владельцы дач и загородных домов не могли подключиться к электричеству или провести газ без «барашка» в карман нужных людей. Я сама жила в коттеджном поселке, где застройщик был вынужден бурить собственные артезианские скважины и строить автономную канализацию, потому что плата водоканалу иначе получалась фантастической. На взятку за подключение газа с жителей поселка управляющих собирал деньги трижды: вначале посреднической компании, затем — самому межрайонному отделению, наконец — ему же, потому что сменился нужный для дачи разрешения начальник. О том, как мы выбивали дополнительную электрическую мощность, можно слагать сагу.

Жители подмосковного Климовска на несколько дней остались без отопления и горячей воды из-за аварии на котельной, когда температура воздуха опустилась ниже −20С

Фото: Сергей Петров/news.ru/Global Look Press

А теперь представьте себе: была создана огромная, коррумпированная и неэффективная система, инженерные решения в которой опирались на наследие индустриализации 1930-х годов, в основе которой лежало коммунальное снабжение крупных, прежде всего, оборонных, заводов. Которые за десятилетия рыночной экономики растеряли и денежные средства, и кадры. Как это аукнулось в новое время, хорошо показывает пример аварии на котельной Климовского патронного завода, в результате которой в разгар прошлогодних морозов остался без тепла подмосковный город Подольск. Там было все: и отсутствие средств на ремонт и модернизацию, и дефицит и деградация кадров, и многотысячные новые микрорайоны Подольска, подключенные к дышащей на ладан котельной.

«Во-первых, не было патронов»

Сейчас многие оборонные заводы буквально возродились на военных заказах, работая в три смены и, казалось бы, вот тут-то должно измениться если не все, то многое. На самом деле, как бы не стало хуже. Потому что теперь заводу самому нужны электричество, вода, газ, тепло в количествах гораздо больших, чем он потреблял ранее. А ведь к его инфраструктуре уже подключены новые жилые кварталы, новые торговые центры и даже, часто, новые предприятия. Строить новые мощности никто не будет — заводу не до того, он и так задыхается, пытаясь выдать на-гора больше снарядов, патронов и танков, местные власти как не имели денег, так и не имеют, более того — бюджетом на 2025 год предусмотрено срезать трансферы и льготы в среднем на 10%, — а те, что есть, тратят на выплаты гражданам, готовых подписать контракт и отправиться на войну. И поэтому же, кстати, даже на имеющихся мощностях отчаянный дефицит кадров: мигрантов гоняет СК, а местные жители, скорее, подпишут контракт или пойдут работать на завод, чем в котельную — сантехникам же никто не заплатит два миллиона «подъемных». Это если не говорить о квалификации тех, кого удается все же привлечь на работу — а между тем, именно отсутствие профессионализма лежит в основе масштаба аварии в том же Климовске.

Собственно, уже на этом моменте можно было бы закончить объяснение, почему сегодня исправить положение дел в ЖКХ невозможно. Как говорится, «во-первых, не было патронов». Но есть и иные причины, которые будут действовать даже после завершения войны — и даже в случае смены политического режима.

Прежде всего — это то самое проклятие централизации, так и не преодоленное за 30 с лишним лет рыночной экономики. Реально невозможно переложить все те тысячи тысяч километров труб — да и не нужно. А на процесс децентрализации нужно, во-первых, время, а во-вторых — зарубежные технологии, так как российская научная мысль до создания современного оборудования для ЖКХ не очень-то опускалась. Надеяться, что зарубежные производители снова хлынут на российских рынок сразу после того, как прекратятся бои, уже явно не стоит. Значит, и для модернизации системы «патронов» нет и не предвидится.

Еще одна серьезная проблема — менталитет российских граждан.

Благодаря торможению реформы тарифов в России сложилась потребительская модель, в которой затраты на «коммуналку» не входят в перечень основных расходов домохозяйств.

В Эстонии в начале реформ плата за ЖКХ почти равнялась средней пенсии. В Латвии за неуплату коммунальных платежей людей выселяли из квартир. В Польше люди мерзли зимой, потому что не было денег оплатить газовое отопление. Но тогда во всех этих странах была уверенность в том, что это недолгая и необходимая плата за лучшую жизнь в будущем. Я плохо себе представляю, как удастся создать такую надежду у российских граждан, уже вкусивших все прелести коррупционного рынка и имеющих печальный опыт поборов «на капремонт». Даже теперь власти решились на более, чем 10%-ный рост тарифов ЖКХ только сейчас, когда «Газпрому» и электроэнергетике отчаянно нужны деньги.

Альтернатива — модернизация ЖКХ за счет федерального бюджета. По подсчетам Минстроя, на обновление всех сетей нужно 9 трлн рублей, на замену только самых ветхих — более 4 трлн. Такие деньги есть, и даже вдвое больше, но — на войну. Представить, что эти деньги будут отправлены не в виде ракет и дронов в Украину, а в виде инвестиций в трубы — невозможно. А когда война закончится, денег может и не остаться.

Так как же при таких исходных данных Марат Хуснуллин смело обещает за 5–6 лет исправить положение? Очень просто. Во-первых, если внимательно послушать, он говорит, что за это время обещает «остановить износ инфраструктуры и её значительно улучшить». А сделать это можно разными способами.

Можно начать кардинальную реформу ЖКХ — которая, по вышеперечисленным причинам сегодня мало реализуема. А можно построить еще много-много новостроек, проложить к ним новые трубы и сети. Сегодня в России около 1 млрд километров теплотрасс — станет, к примеру, 1,5 млрд. Чисто арифметически процент износа кардинально уменьшится. Если заменить еще часть совсем уж ветхой инфраструктуры — еще лучше.

А есть еще «новые регионы», представляющие собой развалины — там все равно создавать коммунальную инфраструктуру заново, благо дополнительные деньги в их бюджеты выделены. Ситуацию это не изменит — разве что позволит растянуть катастрофу во времени. Ну а там, как уже сказано, либо шах, либо ишак, либо Марат Хуснуллин.

А если что-то опять случится, то уже понятно, кого назначить виноватым. Вот Путин объявил, что в отключении электроэнергии в ряде регионов виноваты майнеры. Расходуют, понимаешь, дефицитный ресурс. Это притом, что среди пострадавших — регионы Сибири, где стоят самые мощные электростанции, от построенных в советское время до новейшей Богучанской ГЭС, где до последнего времени был не дефицит, а избыток электроэнергии, которую «Интер РАО» экспортировала за рубеж. Все встает на свои места, когда выясняется, что проблема все-таки в изношенных электросетях, но кто будет акцентировать на этом внимание? Лучше обвинить майнеров, граждан, не выключающих свет в туалете или кого еще. И поднять тарифы.