Уже почти три месяца каждое воскресенье я сдаю в электронную, так сказать, печать новый номер Republic-Weekly. Последнее, что я делаю, — пишу эту колонку-подводку, в которой представляю тексты выпуска. Я пишу ее и каждые пару минут отрываюсь на новости.

Строчка и вибросигнал — год без Алексея Навального, строчка и пуш-уведомление — госсекретарь США созвонился с Лавровым, еще раз — год без Навального, а дальше — «Альтернатива для Германии» хочет установить «очень хорошие отношения» с Россией, год без Навального, в Австрии беженец напал с ножом на прохожих, год без Навального…

Мое воскресенье состоит из новостей, что уж говорить про будни. Я, кажется, сам уже из них, из новостей, состою. Так, наверное, было и до войны, но до войны у нас все-таки были другие новости, а вот с 24 февраля 2022-го я как уткнулся рано утром в ленты, так и не поднял головы до сих пор.

В общем, новый номер Republic-Weekly — про новости и про то, как мы их потребляем.

Уткнуться в ленту, потеряться в думскроллинге — это, конечно, в первую очередь про Telegram, который теперь, после блокировки более-менее всего остального, уж точно главная информационная платформа на русском языке.

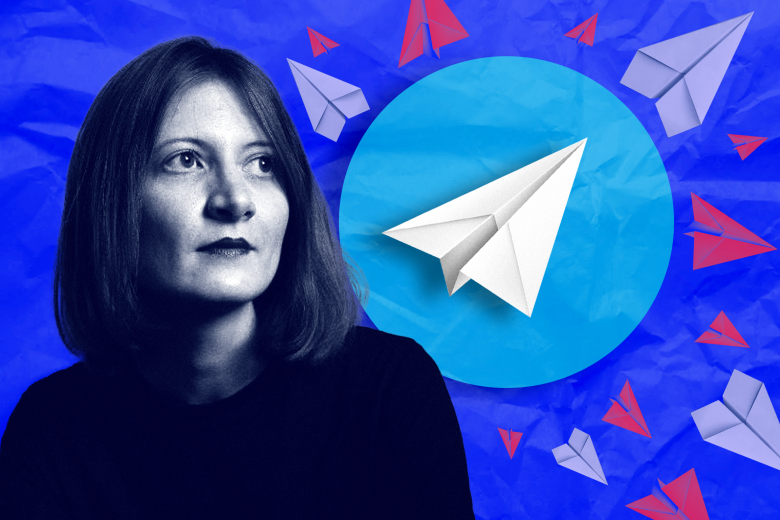

Исследовательница соцсетей Катя Колпинец поет у нас осанну телеге — объясняет, что дело не только и не столько в устранении конкурентов, сколько в самом мессенджере: интерфейс, запрограммированные возможности, правила общения, реклама, алгоритмы — здесь все лучше, справедливее, «нормальнее», чем у всех остальных — от фейсбука до телевизора. Интуитивно мы это, возможно, понимали и без Кати, но благодаря ей понимаем конкретно.

Исследовательница соцсетей Катя Колпинец

Кстати, о телевизоре. Первое интервью номера — разговор с Тихоном Дзядко*, главным редактором телеканала «Дождь», который за годы войны был несколько раз разобран и пересобран, причем физически.

Помню, как политик Максим Кац призывал объединиться против Путина всех оппозиционеров. Он тогда говорил: и ФБК должны объединиться, и Ходорковский, и я, и «Дождь»… То есть поставил медиа в один ряд с политическими организациями. Это справедливо? Что вообще сейчас такое «Дождь»: СМИ или активистская организация? Это эмигрантское медиа или просто российское? Все эти вопросы я задал Тихону — почитайте, что получилось.

Тихон Дзядко

«Но контент-то ваш к кому обращен?» — заочно спрашивает у Дзядко медиаэксперт Илья Яблоков. Делает он это в другом интервью выпуска, в беседе с Костей Шавловским, как будто соединяя все материалы между собой.

Яблоков вместе со своим коллегой Василием Гатовым еще до войны начал исследование неподконтрольных Кремлю медиа. 11 февраля, то есть меньше недели назад, в престижном международном издательстве Taylor & Francis вышла их научная статья «Вещание за (новым) железным занавесом: практика, вызовы и наследие независимых российских СМИ в изгнании». Вот обо всем этом — о практике, вызовах и наследии — мы и решили поговорить в разгар грантового кризиса русскоязычных медиа. Ну и сам кризис, конечно, тоже обсудили.

Медиаэксперт Илья Яблоков

В 2024 году медиа существуют не для того, чтобы информировать, а чтобы подтверждать сложившуюся у человека систему ценностей, считает журналист Егор Сенников.

Когда уехавший читает новости о том, что происходит в России, он должен получать подтверждение правильности своего отъезда, должен видеть, что на родине мрак, ужас и ничего, кроме них. Когда оставшийся добирается до новостей об эмиграции, он должен утвердиться во мнении, что русских нигде не любят, что жизни за пределами России нет и вообще эмиграция — это почти как суицид, поступок общественно осуждаемый и богу неугодный.

Правильная и единственная возможная реакция на новости сегодня — громкое и самодовольное «А Я ЖЕ ГОВОРИЛ!». Собственно, фраза эта и вынесена в заголовок колонки Сенникова — почитайте ее вот здесь.

Сенников и сам нынче не в России, но его взгляд на нас и на наши медиа — это все-таки взгляд изнутри. За внешние впечатления в нашем журнале отвечает Джулия Локтев — режиссерка фильма «Мои нежелательные друзья», который прямо сейчас показывают на Берлинском кинофестивале. Фильм этот — про российские независимые медиа. Ну или про те, что называют себя независимыми.

Кинорежиссерка Джулия Локтев

Локтев прилетела в Москву осенью 2021-го и решила снимать кино про журналистов-«иноагентов». Знала бы она, какой сценарий для ее фильма писал в это время Владимир Путин со товарищи. Вот уж послал бог, конечно, главного редактора — недаром Маргарита Симоньян иначе как «начальником» его не называет. И действительно ведь, а кто еще отвечает за нашу общую информационную повестку — Тихон Дзядко? Нет, к сожалению, все-таки Путин.

Другое дело, что Путин подбрасывает нам то, о чем мы говорим. Многие почему-то считают, что и то, как об этом говорить, тоже должен решать именно он.

Думаю, Путин и сам часто произносит это «А Я ЖЕ ГОВОРИЛ!», когда ему приносят подшивки с новостями за день. Иногда он мурлычет это с удовольствием, иногда рявкает с возмущением, а иногда, думаю, искренне удивляется: но я же, я же говорил… Я же говорил — так почему же это не было выполнено?!

Это удивление — проявление бессилия. Как же так, почему моей власти, моего политического масштаба не хватает на то, чтобы подчинить себе слабых, недоедающих, довольно жалких людей, зовущихся российскими независимыми журналистами?

Предположу, что Путин уверен: все дело здесь в американских грантах, закончатся гранты — закончится и журналистское сопротивление. Возможно, и об этом тоже они разговаривали в долгом, «конструктивном и доброжелательном» телефонном разговоре с Трампом.

Что ж, довольно скоро у нас будет возможность проверить, кто прав. К сожалению, нынешние отношения медиа и российской власти — это не деловые отношения, а чистое противостояние, в котором может быть только один победитель.

Хорошо смеется тот, кто в конце может произнести сакраментальное «А Я ЖЕ ГОВОРИЛ!».