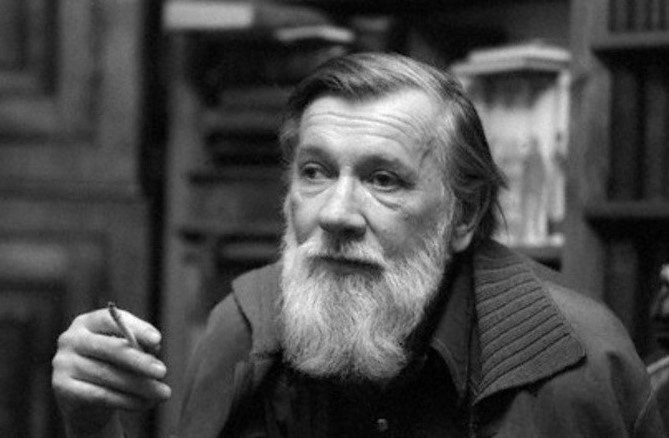

Андрей Синявский

8 октября исполнилось бы 100 лет Андрею Синявскому — филологу, писателю, публиковавшему литературные произведения под псевдонимом Абрам Терц, диссиденту и политзаключенному, многолетнему редактору журнала «Синтаксис», который он издавал в Париже вместе с женой Марией Васильевной Розановой. Синявский — во всех смыслах уникальная фигура для русской литературы. В том числе потому, что был одним из немногих сторонников демократических сил, кто резко осудил расстрел парламента в 1993 году, а за год до своей смерти в 1996 году говорил, что Ельцин — это большее зло, чем коммунисты. О том, как понимать и зачем читать Андрея Синявского сегодня, специально для Republic рассказывает Дмитрий Быков.

Сказать, что я знал Синявского, нельзя никак, потому что не знал его никто — он был человек очень особенный и вряд ли вполне человек. Даже тот, кто дружил с его ровесником Стругацким-старшим, человеком вполне открытым и даже компанейским, все равно не понимал, как Стругацкие «это делали». Да, я бывал у Синявских в их парижском доме и в российских квартирах, где они останавливались, но за столом у них собирались и такие люди, с которыми мне сегодня не хотелось бы иметь ничего общего, супруги Вигилянские например.

У меня было с Андреем Синявским несколько откровенных, как мне казалось, разговоров, но по-настоящему откровенен, думаю, он бывал только с женой, несколькими зэками и несколькими отцами церкви, тоже, наверное, не вполне людьми. Мое право говорить о нем подкрепляется не личным знакомством, а тем, что я довольно много и вдумчиво его читал, то есть читал практически все им написанное, и очень его любил. Любить-то можно? Это же у него сказано: «Какую все-таки дьявольскую веру в собственную святость надо носить в душе, чтобы других людей, несогласных с тобою, лишать обыкновенного права — любить свою родину».

Андрей Синявский и Мария Розанова

Ну и эта абсолютная чуждость большей части остального человечества, «пхенцевская» чуждость (речь о рассказе Арбама Терца «Пхенц». — Republic), слишком мне понятная, наверное, дает некоторые права, иначе как бы я попал в изгои? Никакие публикации, никакие литературные премии, которых мне в России многие не могли простить, этого никак не отменяют. Так что простите.

«Эмиграция — капля крови нации, взятая на анализ»

Столетие Андрея Синявского в России никак не отмечается, и это понятно. Среди запретных прозаиков советского серебряного века — семидесятых и начала восьмидесятых — он остался, вероятно, самым непонятым и непрочитанным. Даже Фридрих Горенштейн представляется более доступным, по крайней мере, в последнее время. Понимание Синявского требует реконструкции чрезвычайно сложного контекста. В последнее время этот контекст подсветился лично для меня (хотя, думаю, и для моего постоянного читателя) двумя важными обстоятельствами.

Во-первых, очередная, хоть и не круглая, годовщина октябрьских событий 1993 года заставила, как всегда, вспомнить о тогдашнем расколе всей российской интеллигенции и особенно внезапном на фоне этого раскола примирении Синявских с главным редактором «Континента» Владимиром Максимовым. Дело в том, что в литературной эмиграции, как и во всякой русской жизни, наличествовали два полюса — архаисты и новаторы. Был запретительский (солженицынский) и был либеральный. Архаисты, консерваторы и моралисты объединялись вокруг «Континента», хотя там же были и люди совсем иного склада — Бродский, Горбаневская. Возможно, они чувствовали, где сила, а возможно, симпатизировали Максимову и Солженицыну лично. И был другой полюс — хулиганский, притом явно более интеллектуальный, авангардистский: Пятигорский, Бахчанян, Наталья Рубинштейн, Зинник, Лимонов, вообще «Синтаксис».

Не зря Синявский сказал, что эмиграция — капля крови нации, взятая на анализ.

«Континент» ругал Синявских яростно, Максимов и его круг не брезговали даже сплетней о сотрудничестве Синявских с ГБ, каковую фальшивку в ГБ же и подготовили, и Марья Васильевна, расследовав этот вопрос, нашла доказательства.

В октябре 1993 года по инициативе Максимова произошло немыслимое. Синявский и Максимов не примирились, конечно, нет, но объединились ненадолго, чтобы осудить так называемый расстрел так называемого парламента. Мне кажется, в жизни Синявского это самый неоднозначный эпизод, и насколько я мог наблюдать, Марья Васильевна Розанова, мой абсолютный идеал женщины, жены и издателя, этого примирения так до конца и не приняла. (Судить могу только о личном впечатлении). В последнем интервью, за два года до ее ухода, я прямо спросил: «Может ли она сказать, что простила Максимову и солидаризировалась с ним?» Она ответила иронически: «Нет, так далеко мои христианские чувства не простираются». Сейчас, мне кажется, можно определенно сказать, что Синявский был тогда политически и по-человечески неправ, но литературно безупречен, Абрам Терц иначе поступить не мог — всегда поперек, в том числе и себе самому.

Второе обстоятельство: я заочно получил семь лет, что заставило меня вспомнить о приговоре Синявскому и Даниэлю: Синявский в 1966 году получил семь (Марья Васильевна выцарапала его за три месяца до окончания срока), Даниэль — пять. Любимая игра в поиск аналогий заставляет вспомнить, что одновременно со мной пять лет заочно впаяли Анне Монгайт*, что делает ее как бы немного Даниэлем. Быков и Монгайт — Синявский и Даниэль с поправкой на масштаб эпохи. «Попугай на шесте — Карташев на Герберге». Смешно.

Андрей Синявский в редакции «Синтаксиса», 1991

Андрей Чернов

Но если говорить всерьез, то Синявский неоднократно напоминал, что писатель — не писатель, если не провозглашен преступником. Он обязан преступать канон, иначе в чем вообще смысл творчества? Разумеется, срок получать необязательно, это, так сказать, грязь больная (см. «Что делать», второй сон), но если писателя не провозглашают чужаком и предателем, если он не враг народа и социума, если он не Затворник и не Шестипалый, не Пхенц, его остается только выбросить вон на попрание людям.

Всенародное празднование столетия было бы настолько же эстетически чуждо Синявскому, как звание Героя социалистического труда.

Он умудрялся спровоцировать непропорциональную, алогичную вражду. Даниэль, даром что еврей, никогда такой не вызывал. Синявский — внешне кроткий, даже закурить предлагавший с просительной интонацией, бородатый, похожий на гнома, лесовика, домового — внушал даже не вражду, а гадливость, чуранье и отдергиванье, как экзотическое насекомое, уродливое, опасное и само при этом страдающее. Бывает инопланетянин красивый, как человек со звезды Джеф Бриджес, бывает няшный и мимимишный, как у Спилберга, а бывает вот такой, как Пхенц — «непроворный инвалид», вдобавок уверенный в своей красоте и совершенстве:

«А я не ублюдок! Если просто другой, так уж сразу ругаться? Нечего своими уродствами измерять мою красоту. Я красивее вас и нормальнее. И всякий раз, как гляжу на себя, наглядно в том убеждаюсь. Что же мне делать еще на Земле, если не восхищаться собой?»

Эта чуждость угадывалась в нем всеми, но особенно и в первую очередь — людьми невеликого ума, которые больше всего на него и орали, писали негодующие письма, проклинали за «Прогулки с Пушкиным», из которых читали полторы цитаты. У таких людей особенно развита интуиция, животная, спинномозговая, а сдерживающие инстинкты работают не очень хорошо. Я лично видел, как орала на него перед его вечером в ЦДЛ женщина с внешностью и манерами доброй школьной учительницы: как он посмел — «Россия-сука»? Синявский с теми же манерами опытного лектора терпеливо и даже смущенно объяснял, что это метафора. С такой же интонацией он говорил на своем суде, в последнем слове: «Неужели опять объяснять очевидные вещи?»

Андрей Синявский (на переднем плане) и Юлий Даниэль на скамье подсудимых. Москва, 10–14 февраля 1966 года

Фото: Сахаровский центр

Проблема в том, что они далеко не столь очевидны: не за то ведь судили Синявского, что он опубликовался за границей. Ну да, ну грех, но многие ведь печатались за границей со времен Замятина и Пильняка. Ведь не за метафоры, в самом деле, ему впаяли срок, и Даниэлю не за антиутопию «Говорит Москва», а за то, что в их прозе в самом деле повевал нездешний холодок. Инопланетянин Пхенц, в миру Андрей Казимирович Сушинский (подлинно Андрей Донатович Синявский, все автопортретно), ничуть не лукавил, когда признавался, что художник этого склада как раз и есть собственная главная тема. Он — человек модерна, а модернист именно себя и описывает, для себя и является загадкой. Почему ему так отвратительны любые навязанные, предписанные эмоции? Почему его тянет кривляться на похоронах, рыдать на свадьбах?

Глумление действительно удавалось ему лучше всяких патетических, сентиментальных, спекулятивных пассажей, на которых соцреалисты собаку съели: «Если б я хоть плакать мог по мере своего рассказа, а то смеяться кое-как научился, а плакать не умею», — признается Пхенц. Почему голая женщина его не возбуждает, а ужасает, почему родина не вызывает у него сакрального трепета (видимо, потому что у него другая родина: искусство, объяснял Синявский, вот вечная, истинная отчизна художника, по нему он тоскует, его небесный образ тщится вызвать).

Интереснее подумать, почему он такой взялся, почему получился настолько другим. И ведь он был не один такой, просто ему повезло, или не повезло, попасть под микроскоп.

«Они заспиртуют меня в большую стеклянную банку и выставят на обозрение в зоологическом музее. И проходя вереницами, начнут содрогаться от страха и, чтоб подбодрить себя, станут смеяться нахально, оттопыривать брезгливые губы».

Это они и делали сначала после ареста и разоблачения, потом после публикации «Прогулок», потом посмертно. Перед другими хоть каялись, даже перед Сахаровым, тоже вызывающе чужим. А Синявского и смерть не обелила, тем более что он с неожиданным упорством не желал признавать себя виновным.

Вероятно, дело было в том, что этих модернистов, подлинных советских людей, было очень мало, или они научились очень хорошо маскироваться. Рядом с Синявским только и можно поставить людей, тоже отмечающих в этом году столетие: другого фантаста Аркадия Стругацкого и другого стилиста Юрия Трифонова. Отчасти, может быть, Окуджаву (чье столетие в прошлом году в России тоже, слава Богу, отмечалось очень скромно). Может быть, Алеся Адамовича, родившегося двумя годами позже и тоже сочетавшего филологическое образование, работу литературоведа и критика с сочинением прозы и даже апокалиптической фантастики. Этот бы, доживи он до зрелого Лукашенко, точно спасался бы в эмиграции либо принципиально сидел бы, но ему повезло умереть в девяносто четвертом. Что-то мне подсказывает, что его столетия могут не заметить вовсе — такие события развернутся во всем мире к тому времени.