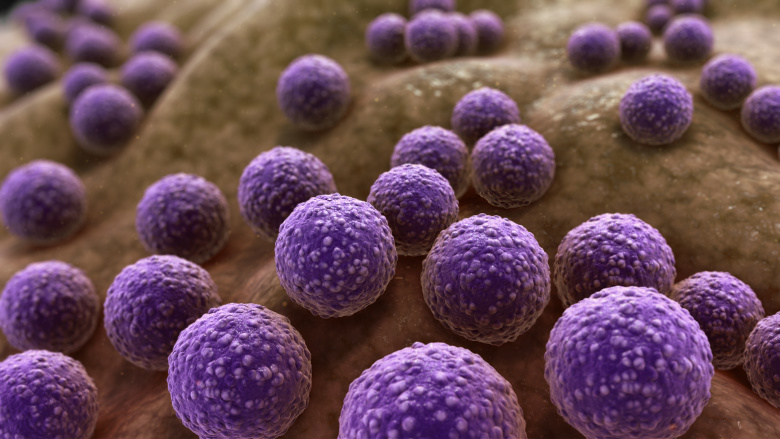

Staphylococcus aureus. Фото: wikipedia.org

В российских аптеках не хватает антибактериальных препаратов: граждане, пытаясь защититься от коронавируса, сметают с прилавков антибиотики. Вчера (16 ноября 2020. – Republic) губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов объяснил дефицит ажиотажным спросом и высказал мнение, что «если антибиотики не скупать, как гречку, их хватит на всех».

Однако дело, кажется, не только в попытках самолечения: по словам главного микробиолога Минздрава (и специалиста по антимикробной резистентности) Романа Козлова, более 90% заболевших коронавирусной инфекцией получают антибиотики, хотя «для вирусных заболеваний это необоснованная терапия и она грозит пациентам последствиями в более отдаленном будущем».

Еще ранее российские профессиональные медицинские ассоциации обратились к врачам с просьбой не назначать антибиотики при COVID-19, напоминая, что «сложившаяся ситуация будет способствовать значительному росту антимикробной резистентности и иметь серьезные неблагоприятные последствия в будущем».

Опасность антимикробной резистентности – то есть способности микроорганизмов вырабатывать устойчивость к антибактериальным препаратам – далеко не новость. Согласно некоторым оценкам, к 2050 году так называемые супербактерии будут убивать 10 млн человек ежегодно. Историю изучения этого опасного явления рассказывает Роб Данн – американский биолог, профессор Университета Северной Каролины, автор книги «Не один дома. Естественная история нашего жилища от бактерий до многоножек, тараканов и пауков» (только что вышла в издательстве Альпина нон-фикшн).

Как видно из названия, история про антибиотики – лишь эпизод в интереснейшей книге Данна, которая посвящена более широкой проблеме – нашему взаимодействию с синантропными организмами – «то есть организмами (не считая одомашненных), чьи образ жизни и поведение тесно связаны с человеком, его постройками и населенными пунктами» (объяснение научного редактора книги).

Роб Данн показывает, что опасны отнюдь не только резистентные бактерии-мутанты: наш обычный способ борьбы, скажем, с домашними насекомыми или грибами – который сводится к изобретению все более мощной отравы (к которой «враг» неизменно вырабатывает иммунитет), – может привести к не менее губительным последствиям.

Но вернемся к бактериям: глава «Как возделывать бактериальный “сад”», отрывок из который мы публикуем с любезного разрешения издательства, начинается с событий 1950-х годов, когда в американских больницах стал стремительно распространяться чрезвычайно опасный микроб Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк) типа 80/81. Он был устойчив к основному антибиотику тех лет, пенициллину, который до сих пор вполне успешно справлялся со стафилококком – пока не появился штамм 80/81…