Я вырос в Петербурге, в «городе-театре», как кто-то когда-то сказал, где давно закончилась большая историческая пьеса и люди продолжили жить в ее декорациях и больше всего на свете боятся смены сценографии.

В 2000-е я точно знал, что есть «небесная линия», а все, что пытается ее сломать, — безусловное зло. Что нельзя строить новое рядом со старым, что лучше, вообще-то, в принципе ничего не строить, потому что, даже если пустить ушлых застройщиков на окраину, они навозводят там мерзких человейников, обреченных на то, чтобы превратиться в гетто.

Потом я начал путешествовать и увидел, что, вообще-то, соседство нового и старого — это не всегда ужас-ужас, не всегда конфликт, а зачастую очень даже интересные отношения. Я, вопреки сложившейся петербургской морали, начал любить современную архитектуру и очень переживал, что напротив Мариинского театра не вырос золотой купол Доминика Перро, а вырос какой-то компромиссный, несмелый ТЦ.

Но что я знал тогда о переживаниях…

Скоро началась война. Дома начали взрываться, погребая под собой их жителей. Так я полюбил каждый дом, хоть когда-то хоть кем-то построенный. Потому что любая хрущевка, любой человейник, любой уродец капиталистического романтизма — это все-таки жизнь. А разрушение этого дома — смерть.

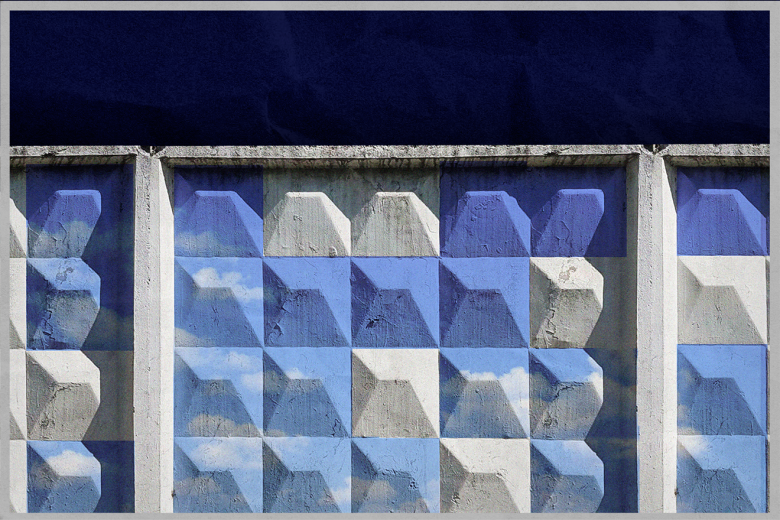

Я полюбил панельки Мариуполя, когда увидел, как они превращаются в руины, муралы в Авдеевке, бетонные дома в Марьинке на фоне отходов угледобычи. Господи, пускай стоит что стоит — просто не закидывайте это бомбами. Я полюбил любое зодчество, любую стройку как противоположность разрушению. В общем, я, кажется, по-настоящему полюбил архитектуру — во всей широте этого термина.

Новый Republic-Weekly — об этой любви, об этой широте.

Важнейший для меня материал номера — интервью Константина Шавловского с архитектурным антропологом Гавриилом Малышевым. Оно, собственно, про то, что я написал выше, только оно гораздо умнее, экспертнее, обстоятельнее и просто лучше. Малышев и человейники защищает, и аляповатые стекляшки, и капром. Он тоже говорит о живом в этом, казалось бы, застывшем искусстве. О динамике статичного. О нежности, которая спряталась в лебедях из шин. Я редактировал этот материал и, едва закончив, тут же вышел из дома. Мне было необходимо пройтись и внимательно посмотреть на все, что находится вокруг. И все вокруг стало мне немного ближе. Попробуйте проделать то же самое — мне кажется, это универсальный эффект этого разговора.

Малышев, кстати, один из соавторов нового архитектурного нон-фикшена «Круги капрома» — книги об архитектуре 1990–2000-х, с теми самыми монструозными ТЦ и БЦ, лужковскими башенками и башнями в несколько сотен метров. Мы сразу понимали, что хотим напечатать здесь фрагмент этой книги, но долго думали, какой именно. В итоге остановились на главе «Кричащий нейминг», которая посвящена не архитектурным особенностям капиталистического романтизма, а названиям этих построек. Всем этим «домам», «мирам», «планетам», всем этим приставкам «евро-», «супер-», «мега-» и так далее. Шеллинг говорил, что «архитектура — это застывшая музыка», но, вообще-то, она еще и застывшее слово. И очень интересно в этих словах разобраться.

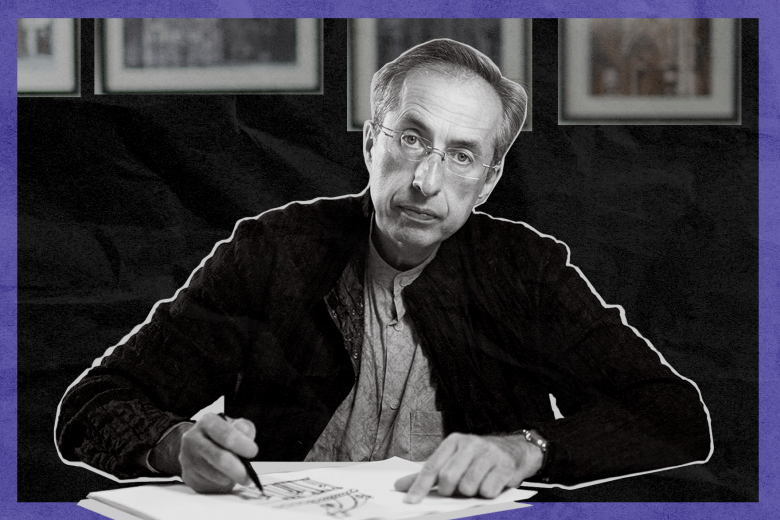

Другое интервью выпуска совсем, извините, другое. Главред Republic Зинаида Пронченко поговорила с главной, пожалуй, звездой российской архитектуры — при этом гражданином Германии — Сергеем Чобаном. Оно тоже о человеческом в каменном, но совсем с другой стороны, чем в разговоре Шавловского и Малышева. Со стороны вечности, если угодно, со искусствоведческой, эстетской стороны. Чобан спроектировал башню «Федерация», бизнес-центр «Дом Бенуа», Дворец водных видов спорта к Универсиаде, реконструировал «Лужники» к чемпионату мира по футболу и создал еще несколько десятков объектов, по которым следующие поколения будут изучать архитектурный облик России в XXI веке. Так вот что это за облик и насколько он отличается от облика европейских городов? А американских? А азиатских? Современная архитектура — она вообще про что? Зачем? И куда? Ответы — вот здесь.

Есть между тем мнение, что главный архитектурный символ России — это наши знаменитые заборы. Публицист Сергей Медведев как-то сказал: «Надо говорить не о соборности русской жизни, а о заборности». Вот-вот. Мысль Медведева у нас продолжает Андрей Карташов, который написал даже не колонку, а элегию, посвященную заборам. И это текст, который, кроме прочего, объясняет, как желание огородиться логичным образом приводит к изоляции. В любом, самом широком смысле этого слова.

Сергей Чобан в этом интервью немножко говорит о связи политики и архитектуры. Но вот текст, в котором об этом говорится множко. Василий Легейдо рассказывает, как зодчество становится оружием ультраправых и правых популистов — от Гитлера до Трампа. Как они мечтают «сделать здания красивыми снова» и строят — буквально — на этом свои политические карьеры, легитимизируя себя любимых в качестве преемников Октавиана Августа и Фридриха Великого. Легейдо описывает, как это работает, но в какой-то момент задается вопросом: а плохо ли, что оно работает именно так, или великая архитектура — это всегда следствие великого государственного насилия? Вопрос не праздный, давайте разбираться.

Мифотворчество вообще, как выясняется, верный спутник архитектуры.

Посмотрите на главных героев важнейших фильмов киносезона: «Бруталист», «Мегалополис», «Архитектон», все они — архитекторы. Люди, которые буквально создают миры и заигрываются в создателей. Кино — искусство, которое изо всех сил старается быть актуальным. И если кинематографисты выводят на первый план архитекторов, значит, это что-то говорит нам о сегодняшнем дне. Что именно? Об этом для Republic-Weekly написал Василий Степанов.

В советское время «архитекторами человеческих душ» называли писателей, но архитекторами чего в таком случае являются сами архитекторы? И кто на самом деле живет в зданиях, которые они возводят?

Этот выпуск Republic-Weekly не про кирпичи, дерево и бетон. Не про дома, башни и памятники. Он про нас. Приятного чтения!