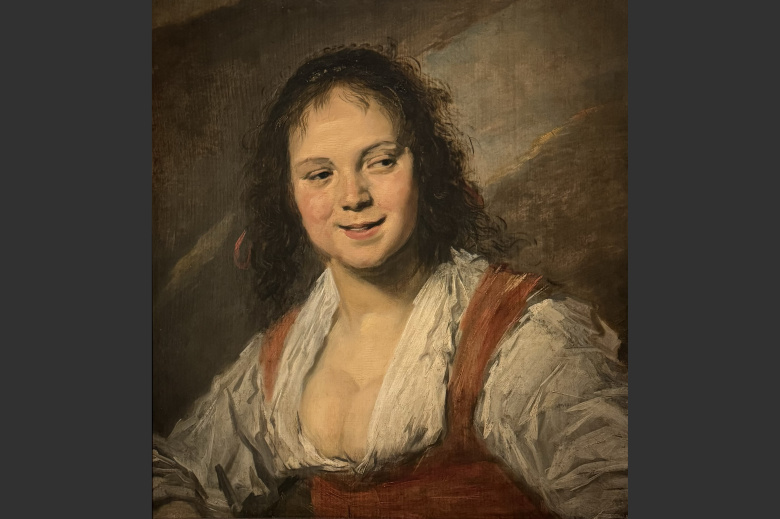

Франс Хальс, "Богемка" (1626), фрагмент. Фото Таты Гутмахер

Франс Хальс, старший из золотой тройки нидерландских мастеров, известен своими разухабистыми портретами. И многим долгое время казалось, что он будто бы как-то ниже по мастерству Вермеера и Рембрандта. Искусствовед Тата Гутмахер рассказывает, почему Хальс опять пришелся ко двору — и рекомендует успеть на его масштабную монографическую выставку, которая идет в Берлине до начала ноября.

Кто он? Вроде бы давно изучено и поименовано: во-первых, портретист, во-вторых, тот, кто заставил своих героев смеяться, и наконец — исследователь социальных низов. Писал быстрыми, свободными, смелыми мазками. Предварительных рисунков не делал, писал alla prima, сразу начисто, nat-in-nat (нидерл.) — мокрым по мокрому. Что к этому, казалось бы, можно добавить? И все же попробуем.

И один, главный, вопрос, оставим до конца нашего разговора: почему художник Франс Хальс (1582/83–1666) долгое время оставался в тени своих более великих современников, Рембрандта (1606–1669) и Вермеера (1632–1675)?

Slow Looking/ Медленное разглядывание

Важно применительно к любому художнику. Галерея Тейт однажды посчитала, что на разглядывание одного экспоната посетитель в среднем тратит около восьми секунд. Возможно, у них на острове это справедливо, но сколько я ни следила за посетителями немецких, французских и нидерландских музеев, среднее число секунд лежит в районе трех-четырех. Попробуйте, кстати, позасекать, удивитесь. Мы все торопимся, торопимся, даже непонятно, зачем билеты покупаем.

Именно в случае Хальса очень рекомендуется Slow looking. Смотрите медленно. Давайте вместе поглядим на картинки и проблемы, которые через них видны. Для этого тут будет много картинок.

Сразу же анонсируем запрет на термин «золотой век голландской живописи», к которому мы все привыкли и помним, что он практически совпал с годами жизни Франса Хальса. Дебаты последних лет привели к пониманию того, что общепринятое этак с конца XIX века выражение «золотой век» (Gouden Eeuw) следует применять с осторожностью. Следует понимать, что государство достигло пика развития не просто так. История искусства — часть истории вообще, и если помнить о тех, за чей счет военное и финансовое могущество так удачно возросло, тех, кто заплатил за процветание остальных, общая картина окажется другой. На иностранном языке это называется «инклюзивный подход».

Я ни на чем не настаиваю, просто будем иметь в виду, что историческая реальность богаче, и состоит, кроме искусства, из рабства, войны и нищеты.

Франс Хальс изобрел более-менее современный портрет. Он научил людей улыбаться, щуриться, кривляться, оборачиваться, раскачиваться на стуле и просто мгновенно вспыхивать, пока мы бежим мимо. Кстати, столько открытых ртов до него вы не увидите ни кого. У людей внезапно появились зубы!

Я все думала, что же он такое пишет. Не характер, не личность, не жанровые сцены. Он пишет будто само время. Но не длинное, а такое компактное. Его картины, как фоточки live в памяти айфона: вроде не живы, но то моргнут, то усмехнутся.

Все его творчество — это важная история о секуляризации человека, когда человек сделался отдельным и существенным сам по себе, почти вне социального статуса.

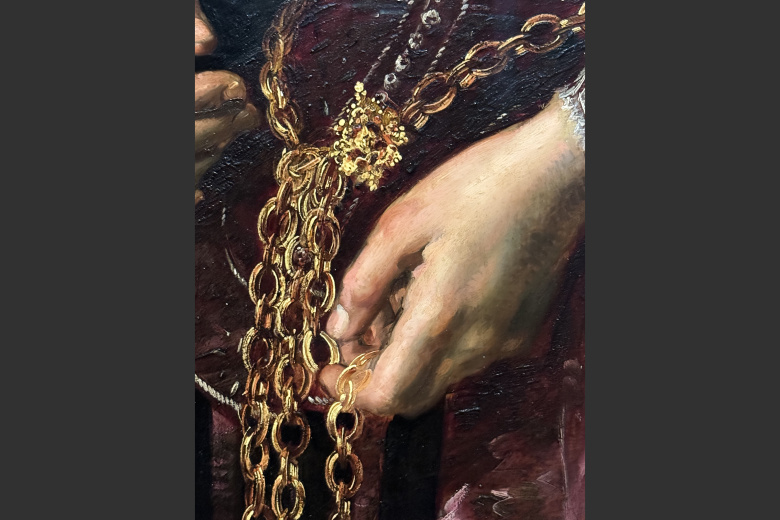

Хальс был непревзойденным мастером как семейных портретов, так и группового или корпоративного портрета, где гвардейцы, регентши или регенты изображены на одном полотне, но исключительно индивидуально, так что каждый не похож на других. К тому же ему как-то всегда удавалось соединить их между собою осмысленными действиями. А каждого — спасти, выдав ему в руки какой-то аксессуар.

Куда девать руки, когда позируешь?

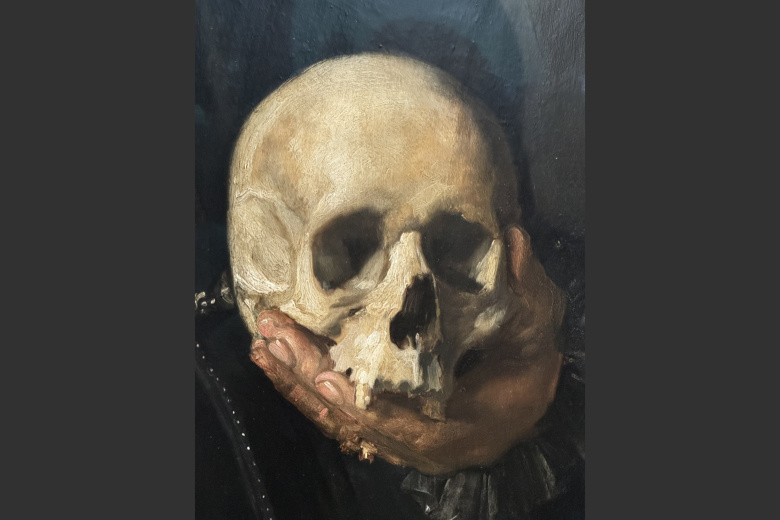

Подробное руководство от Франса Хальса. Возьмите в руку: бокал, череп, перчатки, лютню, бокал, другую свою руку, эфес, фрукт, бокал, руку другого человека, череп, что-нибудь из золота, бокал… На худой конец, пучок соломы, ослиную челюсть или рыбку. Главное — не с пустыми руками.

Он изобрел огромное количество поз. Их потом копировали и повторяли. Да и сам он повторял. Хороши и для старинного фотоателье, и для инсты, берите и повторяйте.

При невероятном разбросе типажей завораживает эта повторяемость приема, и она бы вызывала ощущение навязчивой мастеровитости, если бы не разнообразие ракурсов и живость техники. Собственно, эта свобода и становится приемом.

Ремесло или «ремесло»?

Карел ван Мандер, нидерландский Вазари, автор сборника жизнеописаний новых художников (Schilder-Boeck или Schilderboek), сетует, что позорные законы заставляют художников организовываться в гильдии. Пока мы думаем, что в этом ничего плохого нет, ведь профсоюз, он сообщает, что в Харлеме в гильдию живописцев были включены котельщики, оловянщики и старьевщики. Ему странно, что живопись — это ремесло наподобие всяких грубых ручных работ и ремесел, ровно такое же, как ткацкое, меховое, плотницкое, кузнечное и подобные! В Брюгге, во Фландрии в ту же гильдию, что и живописцы, включены даже шорники. Мы уж и забыли, кто они были такие, а тогда попасть в один список с тем, кто делает шоры и упряжь, не всякому художнику было приятно. Он жалуется, что дошло до того, что не видят разницы между живописью и починкой башмаков. Выходит, для ван Мандера слово «ремесло» оскорбительно.

Мы-то понимаем, что гильдия нужна была и для того, чтобы при необходимости защитить интересы художника. И понимаем, что это может быть хорошо, когда изготовление живописного произведения воспринимается как нормальная профессия.

Во многих языках слово «искусство» значительно ближе к ремеслу, чем нам сейчас тоже кажется. Так, немецкое «Кунст» происходит от слова «können», уметь. У древних греков термин «téchne» (греч. τέχνη) первоначально обозначал как раз техническое мастерство, часто включая в себе не только то, что мы бы назвали искусством, но и науку с техникой, собственно, наше слово «техника» как раз отсюда. У терминов, связанных с описанием искусства, долгая история, однако стоит всегда напоминать себе, что первое и самое важное — это технология. Кстати, почти всегда новый шаг в искусстве связан с новым технологическим подходом. Как ван-Эйковские масляные краски, как разложение на составные цвета у импрессионистов.

То есть искусство происходит от мастерства, умения нечто рукотворно и технически правильно, да еще и желательно как-то по-новому исполнить.

Напомним себе, в дополнение, что более-менее современное понимание того, что же такое искусство, мы получили с эпохой просвещения, то есть его просто не было к началу XVII века, во время Франса Хальса и его учителя Карела ван Мандера.

Понимания искусства как чего-то из ряда вон выходящего еще нет, а ощущение, что в картине есть еще что-то кроме рукотворного ремесла и художник лучше плотника или столяра — уже тут. Так обычно и бывает, старый термин не подходит и возникает необходимость в новом.

Личное и доличное

Когда разглядываешь портреты Хальса, бросается в глаза принципиально разный подход к написанию лиц и остального. Лица теплые, живые, дышат, на коже блестит пот, на языке и губах — слюна, глаза влажные, все написано легко, в один проход, начисто, догоняя момент. Одежда тоже сделана живым мазком, в его особенной непринужденной манере, и все же разница заметна.

Контраст — как в иконах — личного и доличного (так называлось у иконописцев все остальное) поразительный. Как икона с окладом, где из оклада отдельно торчит лицо. Остальное написано в другой манере.

И знаете, мы не ошиблись, Ван Мандер, учитель Хальса, пишет о таком разделении труда, что у живописцев был обычай пропускать свои полотна через несколько рук, причем одни писали головы и руки, а другие — одежды или пейзажи. Говоря об одном из художников, он объясняет, что тот был приставлен к писанию различных узорчатых украшений на местах, назначенных для надписей.

Есть еще одна особенность его портретов, цвет мы видим только на лицах и руках. Остальное — почти полностью область черно-белого. Запрет на цветное в одежде имел основание в протестантстве. Одежда могла быть любой стоимости, но обязана была оставаться более-менее черно-белой. В результате родился контраст. Цветные лица на бледно-коричневом или темно-сером фоне, иногда как отдельные, почти отделенные от тела — которого нет, тела, дорого и достойно упакованного.

Характерно, что для художника такое ограничение стало предпосылкой для оригинального решения: на фоне мастерской передачи фактуры разных материалов он показывает абсолютно другого качества живую кожу, плоть. Плоть теплого, смертного, пьяного, юного или старого, живого, живущего, и тем самым смертного человека.

Нам не показывают тело

Показывают только руки и голову. Нам не показывают тело. Мы забыли, что это когда-то было человеку внове. Там, где творит Хальс, все строго. Мы живем в мире, где показывается тело. Знаем, как выглядят тела друг друга. Зачем-то видим, как выглядят тела нам совершенно чужих людей. Бесстыдно ходим почти голыми друг перед другом. Такое было не всегда, представляете?

Лица как будто выглядывают через прорези в раскрашенном щите для забавных фотографий, такие штуки, так называемые тантамарески (от фр. tintamarresque), были страшно популярны с конца XIX века, даже эрцгерцог Фердинанд отметился, вставив свое усатое лицо в изображение египетской мумии в Каире. Потом, через 18 лет погиб известно как, была ли это месть фараона, недоказуемо.

Однако вернемся в XVII век. Они не были чопорными, они просто не знали другой жизни. Ренессанс был давно, античность и того раньше, друг о друге люди знали руки и лица, а Хальс как будто оживил эту плоть. И вот эти лица, эти руки, как тесто из горшка, лезут из платья и начинают жить какой-то своей жизнью. Рты открываются, издают звуки, смех, дышат, руки тоже находят себе занятие.

Только что завершилась великая война с сакральными изображениями. Собственно, это была главная европейская тема в XVI веке. Иконы проиграли. Что означало, если упростить, следующее. Все важное — только тут, в этом мире, за спасением идти не то чтобы некуда, но почти бессмысленно. Смысл этого мирa в нем самом.

Но люди не остались бедными сиротками. Совсем наоборот. Они, как оставшиеся без присмотра дети, пустились шалить и дурачиться.

Религиозную живопись, как и католичество, только вот закенселили. (У всего Хальса из религиозной живописи только евангелисты, написанные в ранние годы.) И мы увидели человека наглого, неостановимого, часто развязного, вольного жить свою жизнь, отвечающего за свои гешефты и за свою, да и чужую, как гвардейцы, жизнь — или отказавшегося за нее отвечать, как безумная пьяница Барбара, Баббе.

Это главное, что завораживает у Хальса — рождение этого отдельного секуляризованного человека, бесстыжего, не вписывающиеся в рамки, не стесняющегося своей радости, задумчивости или ужаса. Из строгих, еще чопорных костюмов смотрят на нас живые, настоящие, понятные нам люди.

Неправильные портреты и шок-контент

Мы привыкли, что Хальс — мастер портрета. Однако кроме его официальных портретов, пар, где муж и жена обычно изображались на двух разных полотнах, муж слева, жена — справа, или корпоративных портретов, есть еще и другие.

Их раньше причисляли к жанровым картинам. Это все те, кто выходит за рамки нормы. Не нормативные пары или мужчины, а странные женщины, маленькие дети, старики, люди из тех социальных слоев, в которые еще совсем недавно не было принято вглядываться. Тут нет никакого марксистского стремления познать народ, как хотелось когда-то нашим учителям. Расслоения было меньше, чем нам отсюда кажется. Художника очень интересовали те, кто вел себя не совсем или совсем не нормативно.

Теперь вопрос, портреты ли это?

Посмотрим, что они собой представляли. Обычно это головка или погрудное, максимум, поясное изображение. С большой вероятностью исходно это были штудии для больших картин. Осмысленного заднего плана у них обычно нет, нет ни понятного интерьера, ни пейзажа, лица и фигуры оживают и подчеркнуто представлены на очень нейтральном фоне.

Это могут быть эксперименты с изображением эмоций, ракурса, возраста или еще какой-то ненормативности. Эмоции, гримасы, опыты с цветом, текстурой или светом, резкие контрасты, неожиданные позы и внезапные повороты. Одежда может быть подчеркнуто нейтральной, если все затевалось ради выражения лица, или наоборот, нам вдруг показывают избыток театрализованности, когда костюм едва ли не виднее персонажа, возможно, ради эксперимента с фактурой.

Неординарные характеры, странные выражения лиц, иногда предпринимаются попытки толковать эти столь разные образы как своего рода персонификации разных человеческих свойств или черт характера. Или каких-то человеческих чувств, слуха или зрения, например.

Их можно было бы назвать экспонатами из кунсткамеры, если б они не были так вызывающе живы. Редкие и необычные. Они всегда или почти всегда анонимны. Редко подписаны. И странное дело, при этой анонимности все они настойчиво индивидуальны, единичны, каждый из образов единствен в своем роде.

Это такое фиктивное портретирование, когда индивидуальность одновременно и есть, и нет. Мы их путаем то с портретами, то с жанром. Это не то и не другое. Главное в них — лица. Штудии лиц. Штудии человеческих возможностей.

Знаменитая «Девушка с жемчужной сережкой» Вермеера, кстати, относится как раз к этому жанру. Туда же, кстати, могут попасть и автопортреты, как некоторые автопортреты Рембрандта, на которых он почти кривляется.

Таковы и знаменитые хальсовские так называемая «Цыганка» и ведьма, она же пьяница «Малле Баббе».

Туда попадают причудливые изображения: актеры, дети, старики, ангелы, другие социальные слои, люди, необычного фенотипа, музыканты, рыбаки…

Согласитесь, изображение типажа, характера — все же несколько противоположно портрету, ищущему индивидуального. Так что знаменитые портреты Хальса при ближайшем рассмотрении оборачиваются своей противоположностью.

Как в портрете Малле Баббе, безумной Барбары, где, кажется, даже сова имеет больше от человеческого облика. И тут художник как бы призывает зрителя посмотреть, что остается от человека, если от него не остается ничего. Замешательство, растерянность и ужас вызывают эта человеческая руина, развалины лица и характера. Но все же это возвращение к праху завораживает, вызывает почти священный ужас. Не случайно эту вещь копировали, переписывали, фальсифицировали. Героиня реальна, мы знаем, что женщина попала в специализированное заведение в 1646 году, однако же вместе с тем она тема для притчи, и являет собой цельный театральный образ.

Видимо, потому портрет становятся виральными, как сказал бы нынешний маркетолог. Ее копируют все, начиная с собственного ателье художника, Ян Стен ее цитирует, ее подделывают, на ней помешался XIX век, такие художники как Курбе ищут тут откровение (копировал ее в 1869 г.). Отметился, разумеется, и легендарный изготовитель фальшивок ХХ века Хан ван Мегерен, заработавший состояние на подделках, сам незаурядный мастер. Кстати, невероятное спасибо кураторам, что собрали все это, включая фальшивку.

Вот поглядите на улыбающегося кавалера. Во-первых, никакой он не кавалер, во-вторых, он не улыбается! Ка-ак? Да вот так. Поглядите внимательнее. Там только усы улыбаются. Точнее, при помощи усов нарисован смайлик. Упс.

Не случайно великие британцы этого Хальса так любят, что извели на мемы и пародии. Вот парочку держите. В 2020-м, когда музеи были закрыты из-за пандемии, уличный художник Лайонел Стэнхоуп сделал граффити с кавалером в Льюишеме. А через год штука была дописана ирландским художником Брэдом Грэем, который дорисовал к нему эмодзи, и авторство шедевра теперь приписывается Франсу ХаХаХальсу.

Хочется произнести заезженное выражение о шекспировских страстях. И это не будет так уж бессмысленно: череп Йорика был введен в культуру за пару лет до того, как Хальс тоже начал выдавать своим героям череп. Для Хальса, как и для Шекспира, это немного больше, чем символ, не только Memento Mori и напоминание о смерти, а еще и немного театрализованный модный аксессуар.

«Понаехали», XVII в.

Он был из семьи беженцев. Всю свою жизнь квартиру снимал. То есть на покупку ему никогда не хватало. Сменил шесть или семь раз место жительства. От него остались только картины, а о частной жизни мы почти ничего не знаем. Хотя нет, остались документы о долговых разбирательствах.

В 1624 году у него был долг в 3,6 гульденов за одежду, в 1627 — 7 гульденов за сыр и масло, в 1629–5 гульденов за хлеб, в 1631 — не смог отдать все что должен за мясо. В 1644 — должен 5 гульденов за холст. В 1649 году они с женой отдают внуков в приют, потому что они не в состоянии их содержать. В какой-то момент в счет долга за хлеб отдал свою картину, и все равно остался должен. Мы знаем о неуплате взноса в гильдию Святого Луки в 1642 году, знаем, что в конце жизни он был настолько беден, что получал от города Харлема пособие в 1662 и 1664 годах, и даже его вдова была вынуждена принимать вспоможения.

Мелкая миграция идет всегда, однако сейчас имеет место крупная. И она очень сильно меняет культурный ландшафт. Ровно то же самое происходило в эпоху Франса Хальса.

Портрет Франса Хальса, около 1648. Автор неизвестен. Считается, что это копия утерянного автопортрета

Харлем очень пострадал от испанской осады в 1572–73 годах и дальнейшей оккупации, в 1576 году там был большой пожар. После падения Антверпена в 1585 году многие бежали от войны, насилия и нищеты. Большая часть протестантов из Фландрии и Брабанта бежала как раз сюда, на север. И именно Харлем был тогдашним Берлином, куда бежали спасаться самые разные люди, и не всегда в зависимости от религиозных убеждений. Дело было не только в веротерпимости. Бежали просто за экономической выгодой, за достойной и спокойной жизнью. А главное — за юридическим равноправием.

На них и поднялась экономика Харлема. Большая часть известных и важных для города этого времени людей — мигранты в первом или втором, как Франс Хальс, поколении. Как и другие северные города, Харлем был рад беженцам. Тут им предложили прекрасные условия. Ну а дальше их капитал, труд и таланты обусловили невероятный экономический и культурный подъем.

Может, потому Хальс, выходец из семьи вынужденных переселенцев, опять так важен для нас?

Или потому, что не отличал портрета от символического, театрализованного образа? От маски и карикатуры, прям как мы сейчас, в промежутке между новым и старым временами, когда меняется приблизительно все, даже взгляд на отдельного такого живого и единичного человека?

Именно тогда, к концу того самого «золотого» века и в его процессе выкристаллизовались идеи, на которых стоит современная Европа: терпимость к тому, кого не до конца понимаешь. Терпимость и готовность использовать его возможности для изменений в своей жизни. А еще удивление по поводу того, что другой человек тоже живой.

Нам бы тоже об этом вспоминать почаще.