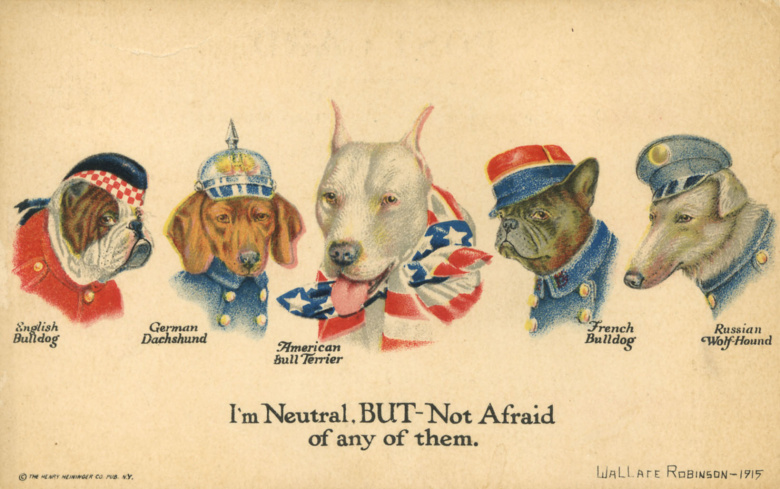

«Я нейтрален, но я не боюсь никого из них»: плакат США от 1915 года, оправдывающий выбранный правительством нейтралитет. Спустя год-другой официальная риторика в стране изменится кардинальной

Изображение: Wikipedia / Wallace Robinson

«Справедливость дороже мира».

— Вудро Вильсон, 2 апреля 1917 года

За несколько дней до вступления США в Первую мировую редактор газеты New York World Фрэнк Кобб посетил Белый дом. Он навсегда запомнил сказанные ему Вудро Вильсоном слова:

«Стоит только повести этот народ на войну, и он забудет, что вообще существовала такая вещь, как толерантность. Чтобы воевать, нужно быть жестоким, и дух безжалостной жестокости проникнет в самые фибры нашей национальной жизни, заразит Конгресс, суды, полицейских, людей на улицах. Потребуется не одно поколение, чтобы восстановить нормальные условия».

Как видите, 28-й президент США прекрасно понимал последствия своего решения объявить войну Германии для внутренней жизни страны. И трудно отделаться от ощущения, что в глубине души он этого и хотел. Во всяком случае, уже в апреле 1917-го Вильсон совершенно в духе хаусовского Администратора (о нём мы рассказывали в первой части материала) заявил: «Горе тому человеку или группе людей, которые попытаются встать на нашем пути в этот день высокой решимости».

«Разница между призывником и осуждённым невелика»

Таких строптивцев оказалось немало. Как признался один из членов администрации президента, в Америке налицо 100 тысяч человек, понимающих необходимость войны с немцами, и 100 миллионов «равнодушных»: нужно поменять эти цифры местами.

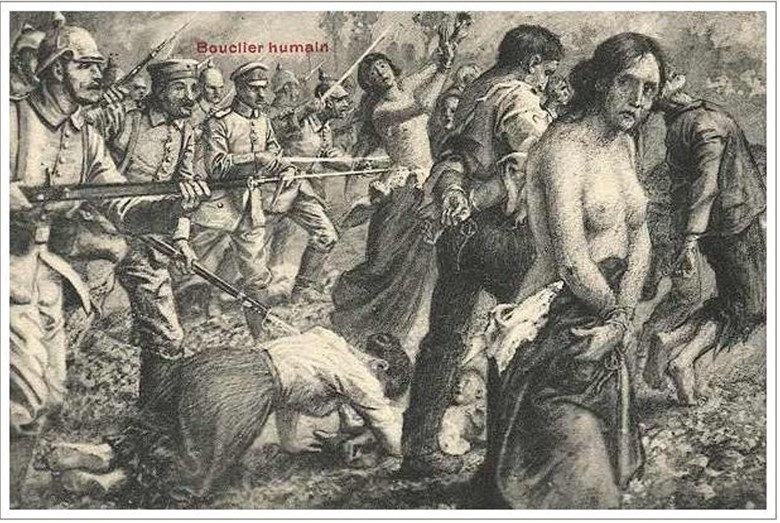

Надо сказать, что обработка американцев началась с самого начала Первой мировой, когда британцы создали специальное пропагандистское бюро для работы в США. Самым популярным сюжетом были «германские зверства» в Бельгии. Немцы действительно совершали там военные преступления, но их безбожно преувеличивали и количественно, и качественно.

Один из многих примеров антигерманских фейков Антанты. Авторы открытки обвиняют немцев в использовании мирных бельгийцев в качестве живого щита. В реальности на Западном фронте не зафиксировано подобных случаев

Изображение: Wikipedia

Кого-то эта пропаганда обратила в антантовскую веру, но далеко не всех. В послевоенном романе Уильяма Буллита «Это не сделано» отображены споры 1916 года. Главный герой, журналист филадельфийской газеты внушает сестре:

«— Слушай, если мы не вступим в войну, союзники проиграют. Потом настанет наша очередь.

— Чепуха!

— Нет, правда. Это наша борьба. Они сражаются за наши представления о цивилизации.

— Особенно этот истовый республиканец, русский царь».

После вступления США в войну правительством был создан Комитет общественной информации во главе с Джорджем Крилом. Он нанял сотни историков, которые доказывали вину Германии в развязывании конфликта, были организованы выступления 75 тысяч ораторов, каждый из которых произнес не менее дюжины речей в 5000 крупных и малых городах США. До наступления телевизионной эры это была самая масштабная пропагандистская акция в истории. И тут сработал кумулятивный эффект: свежая кампания наложилась на британскую пропаганду — и теперь американская общественность свято уверовала в то, о чем ей рассказывали последние три года.

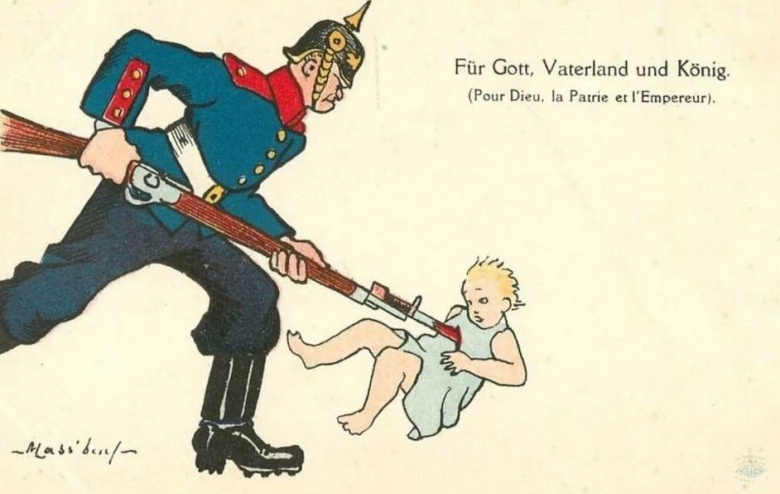

Ещё один образец антигерманской пропаганды. Классический сюжет: пруссак протыкает штыком ребёнка

Изображение: Wikipedia

Уверовать-то уверовала, но это не значило, что граждане США тут же возжелали положить свои жизни на алтарь победы. В первые десять дней после объявления войны в армию записались всего 4 355 человек. В последующие недели, несмотря на шумную кампанию, военный получили лишь шестую часть требуемых для развертывания новых дивизий мужчин.

Впервые в истории США пришлось объявлять обязательный призыв.

Спикер Конгресса Джеймс Кларк на слушаниях по этому вопросу, заявил, что по мнению жителей штата Миссури, от которого он был избран, «разница между призывником и осуждённым невелика». Вильсон с изрядной долей лицемерия ответил, что призыв в армию «ни в коем случае не является призывом нежелающих; это, скорее, отбор из нации, которая массово вызвалась добровольцами». Но к концу войны 330 тысяч мужчин разыскивались за уклонение от призыва — тот же процент солдат дезертировал из русской армии к февралю 1917-го. Это совсем не напоминало «отбор добровольцев».

О подлинных настроениях страны говорил и рост популярности выступавших против войны социалистов. На муниципальных выборах 1917 года в Чикаго их результат вырос с 3,6 % до 34,7 %, в Баффало — с 2,6% до 30,2%. В итоге Вильсону пришлось приводить свою угрозу в действие.