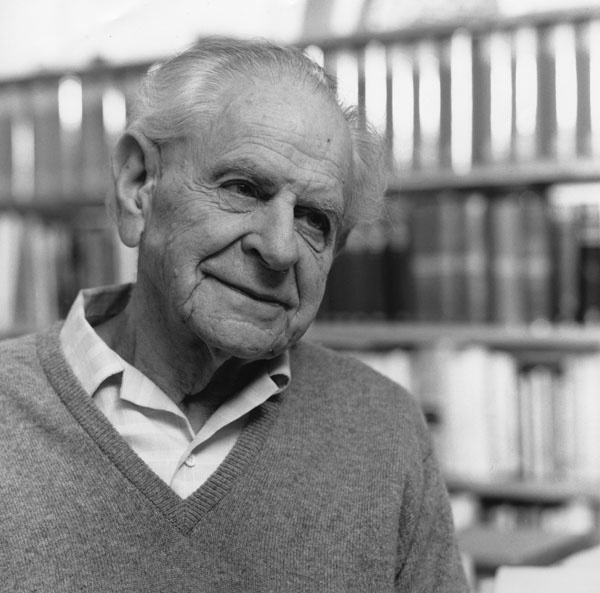

Карл Поппер, 1990. Фото: Lucinda Douglas-Menzies / Wikimedia Commons

Диалектический метод, как он изложен в прошлой статье, явно контринтуитивен, парадоксален. Он излагается его сторонниками не без вызова здравому смыслу. Поэтому неудивительно, что он подвергался резкой критике, которая в последние 50 лет привела его к относительной дискредитации, к вымыванию из мейнстрима философии.

В этой и следующих статьях рассмотрим основные претензии, которые предъявляются диалектике, и постараемся на них ответить.

Я выделю три группы возражений против диалектики.

Первая, которой посвящен этот материал, – самая простая. Диалектика признает истину противоречивых высказываний, значит, нарушает закон исключенного третьего, и, значит, это полная иррациональная ерунда. В XIX веке это возражение было настолько очевидным и наивным, тем более что Гегель его предвидел и подробно отвечал на него, что современники в основном стеснялись его высказывать. Этот тип критики стал особенно популярен у позитивистов XX века – яростнее всего, наверное, его проводил Карл Поппер (узко говоря, «постпозитивист», но, несомненно, представитель позитивистского духа в широкой исторической перспективе), а также позднесоветская либеральная интеллигенция (яркий пример – Борис Гройс с его издевательством над диалектикой, не без влияния Поппера, в «Коммунистическом постскриптуме»). Критика тут приобретает выраженный политический смысл, так как в XX веке диалектикой занимались в основном левые.

Поппер в своей работе «Что такое диалектика» настойчиво называет диалектику Гегеля «абсурдом», по крайней мере в той части, в которой она претендует на объяснение объективной действительности.

Вообще, есть диалектика в самой фигуре антидиалектика Поппера: чем больше этот тип философов говорит об открытости и антидогматизме, тем более нетолерантна их позиция по отношению к интеллектуальным оппонентам. Логический позитивизм XX века – это ранний прообраз cancel culture. Ответят, что речь идет лишь о научной полемике, но важно, что оппонента не пытаются понять, а пытаются как бы запретить – в научном плане – за нарушение правил. Ну, и институционально-политические следствия из такого «научного» запрета в нашем обществе, где наука во многом заменяет религию, очевидны. Кроме того, данный формат не относится только к науке, а восходит к давним временам, когда протестанты протопозитивисты (например, Локк) пропагандировали «толерантность», но при условии категорической нетерпимости к нетолерантным «папистам».

Следуя железной логике здравого смысла, Поппер пишет: раз мы считаем, что вскрываем в действительности противоречия, значит, полагаем, что они там есть, а их там быть не может, потому что противоречия – это логический, а не онтологический (то есть присущий самой реальности) феномен, факт столкновения двух гипотез, из которых одна – ложная.

Диалектики говорят, что противоречия плодотворны и способствуют прогрессу, и мы согласились, что в каком-то смысле это верно. Верно, однако, только до тех пор, пока мы полны решимости не терпеть противоречий и изменять любую теорию, которая их содержит, – другими словами – никогда не мириться с противоречиями.

…

Нельзя не подчеркнуть со всей серьезностью, что стоит нам только изменить эту установку и примириться с противоречиями, как они утратят всякую плодотворность. Они больше не будут способствовать интеллектуальному прогрессу. … Критику будут встречать словами: «А почему бы и нет?», а то и восторженным «Вот они!», то есть все сведется к приветствованию замеченных противоречий. [К. Поппер, «Что такое диалектика» // Вопросы философии, 1995. №1. С. 118–138, цит. с. 121]

Для Поппера лично эта черта диалектики была особенно болезненна, поскольку его собственная методология науки основывалась как раз на возможности опровержения: если нельзя проверить, верна теория или нет, она недопустима, ненаучна (Поппер особенно упирал в этой связи на ненаучность фрейдизма и марксизма). При этом наш австро-английский либерал предлагает признать за диалектикой (не за ненавистным Гегелем) ограниченную правду, если рассматривать ее как «эмпирическую историю науки», где вполне естественно, что сменяют друг друга противоречивые гипотезы, а затем побеждает объединяющий их теоретический «синтез». Но это факт знания, сугубо субъективная история, не имеющая никакого отношения к парадоксальности самой действительности, которая остается абсолютно внеположной мышлению и которую мы постепенно учимся лучше понимать путем фильтрации и тонкой настройки наших теорий.

Поппер пишет:

Примером настоящего противоречия могли бы послужить два предложения: «данное тело 1 ноября 1938 г. от 9 до 10 часов утра имело положительный заряд» и аналогичное предложение о том же теле, которое в тот же отрезок времени не имело положительного заряда.

Эти два предложения действительно противоречат друг другу; соответственно, противоречивым был бы и тот факт, что некое тело, как целое, в одно и то же время заряжено и положительно, и неположительно, а значит, в одно и то же время и притягивает, и не притягивает тела с отрицательным зарядом. Однако излишне говорить, что подобные противоречивые факты не существуют. [Там же, с. 133.]

Поппер выбирает красноречивый пример. Диалектика может работать только при подвешивании операторов пространства и времени. [См. Примечание в конце текста.] Это логический метод, который обращает внимание на внутреннюю противоречивость предмета самому себе, но в разных отношениях и в разные моменты времени. На это и направлена процедура идеализации, описанная в первой статье. Уточнение же времени и места имеет обоюдоострую направленность – оно придает нашему знанию наглядность, но служит «фетишистским» экраном против реальных противоречий, сохраняемых, но при этом удобно распределяемых по разным местам и отношениям. Например, современное либеральное государство «демократическая», но только на время выборов, что, конечно, очень важно, но в остальном оно управляется олигархически; или – наша страна называется «Россия», и мы ей гордимся, но мы не сторонники «национализма», так как национализм имеет сугубо этническую природу, а мы «гражданские националисты»: для здравого смысла тут все в порядке, а для диалектики олигархия и демократия, нация и либеральный гуманизм в принципе противоречат друг другу. Любая констатация реального противоречия имеет смысл в контексте операции тотализации, когда мы выходим за рамки времени и места, внутри которого действовали определенные принципы, и обнаруживаем, что теперь действуют принципы прямо противоположные, но что при этом два эти места взаимосвязаны в рамках целого (еще один пример – устройство либерализма в XIX-XX веках: брутальное управление в колониях и цивилизованное гражданское общество в европейских метрополиях).

Надо сказать, что Гегель, конечно, знал о том, что ему поставят на вид положение о противоречии и закон исключенного третьего. Отвечая, он противопоставляет логику как содержание и логику как реальный процесс. Да, противоречие нельзя просто «принимать» и игнорировать, с ним надо что-то делать. Но поскольку логика постоянно ищет противоречия, сталкивает противоречивые позиции и ищет разрешения этой ситуации, получается, что она в другом смысле не «исключает» противоречия, а наоборот, постоянно использует его как важнейший логический оператор.

[Закон исключенного третьего] есть закон определяющего рассудка, который, желая избегнуть противоречия, как раз впадает в него. А, согласно этому закону, должно быть либо +А, либо –А; но этим уже положено третье А, которое не есть ни +, ни – и которое в то же самое время полагается и как +А, и как –А. [Гегель, Энциклопедия философских наук, т. 1. М.: Мысль, 1974. С. 277.]

Но и как феномен противоречие вполне реально, о чем и свидетельствует наличие противоположностей как реальных воплощений противоречия (противоположности как полярные силы логике не противоречат).

Конечные вещи в своем бесконечном многообразии вообще таковы, что они противоречивы в себе самих, надломлены внутри себя … [Гегель, Наука логики. М.: Мысль,1971. Т. 2, с. 69.]

Но конечное и противоречивое значит – неистинное, то есть представляющее собой только частичную точку зрения, выхваченное из контекста отношений. Сама реальность порождает ложный взгляд на себя, фальсифицирует себя (как вода порождает иллюзию искривления для опущенной в нее прямой палки) – задача познания и преодолеть этот взгляд, и выявить механизмы его порождения, некоего систематического искажения реальности, например, в обществе, идеологии как объективной видимости. Поэтому, когда мы говорим «реальность противоречива» или «реальность парадоксальна», это не значит, что мы признаем одинаково истинными два противоречивых положения, а означает:

- во-первых, что реальность наводит на две противоположные точки зрения,

- во-вторых, что эти частичные точки зрения формируют сами первичные термины данной реальности, то есть мы не можем легко отделить их от «фактов», никаких фактов без этих точек зрения не останется (Жижек называет данную ситуацию «параллаксом»),

- в-третьих, что каждая из этих точек зрения, частично истинная, претендует на то, чтобы формировать целостное видение всего поля, и не без некоторого основания для этого, что и приводит обе к столкновению, а нас как субъектов – к когнитивному кризису – противоречию.

Возьмем наш любимый пример. Являются ли США капиталистической или социалистической страной? Отчасти и то и другое верно, но в разных отношениях, в разных плоскостях общественной жизни. Кроме того, капитализм и социализм – это противоположности, а не противоречия, сами по себе они совместимы в качестве полярных взаимодействующих сил. То есть Поппер, казалось бы, может не беспокоиться. Тем не менее понятно, что ситуация чревата и логической противоречивостью – если мы обобщим каждый из этих принципов как определяющих целое, как этически направляющих наше поведение, и если мы обнаружим сущностное тождество капиталистического и социалистического режимов как скрыто предполагающих один другой. И как только, в результате тотализации, эта противоречивость выйдет на свет, обнаружится для самих участников процесса, то наступит кризис, выброс чистой негативности (то есть война, террор или депрессия с апатией), и наш исторический момент будет преодолен как объективно ложный. Основная ошибка Поппера, помимо его агрессивного морализма, заключается в том, что он приписывает функции истины, лжи и противоречивости только субъекту, не видя их места в самой «объективной» реальности как задающей точки зрения, тотализованной только через эти частичные точки зрения и превращающей в фон (уводящей в тень) собственные основания.

Реальность «сама по себе» превращается тогда в отчужденный от нас хаос, не имеющий внутренней разумности, мы угадываем ее лишь случайно. Если и существует иррационализм – то виновен в нем именно Поппер и другие номиналисты-позитивисты, а как раз не рационалистически вдохновленный идеализм Гегеля (за что Гегель, впрочем, и «получил» от других более проницательных критиков, о чем следующие две статьи).

«Факты, – говорит Поппер, – не имеют смысла. Его имеют только наши решения». Эта скептически-позитивистская программа, конечно, как и любая, имеет объективные корни и объективную функцию – она идеология, то есть объективная видимость. Это надо понимать в трех смыслах:

- Перед нами позиция, прогрессивная в XVII-XVIII веках в борьбе с разного рода клерикализмом и в освоении большого неизвестного мира. Частично истинная и аутентичная, эта позиция превращается в фетишистскую в наше время, когда круг Земли пройден и замкнулся, космос пуст, а обещания быстрого прогресса общества под влиянием «демократии» и «конкуренции идей» уже 200 лет как звучат втуне.

- Она выражает феномен отчуждения, характерный для капиталистического общества, где разбиение общества на атомы мистифицирует целое и делает его таинственным для личности, а рынок свободной рабочей силы приводит в качестве компенсации к строгому дуализму мира субъектов и мира объектов (эта критика позитивизма подробнее всего развита у Г. Лукача).

- Скептический позитивизм, который Кант называл «рассудком», играет важную прогрессивную роль в эмансипации человека от непосредственных мифов и предрассудков, в развитии критического мышления. Тем не менее подобный рассудок сам превращается в (буржуазный) миф – миф о ни во что не влипающем, всех обхитрившем субъекте и якобы иррациональной внелогичной «реальности». Кант, в духе последующей диалектики, указывал, что преодоление этого мифа требует удвоения рассудка и применения его критической мощи к самому себе: тогда получается не рассудок, а разум, и мы можем спокойно осмыслять мир сам по себе, в той мере, в которой наши собственные действия его и образуют, и в той мере, в которой его собственная структура (в той мере, в которой она себя обнаруживает) образует наши мысли о нем. Мир как противоречивая целостность субъекта и объекта.

Итак, отвергая «перенос» самокритики познания на действительность, Поппер опирается на модель «внешней реальности», которая живет какой-то своей жизнью и видна (такое впечатление) только Богу. Это как раз то теологическое, двоемирное допущение, вокруг критики которого и растет немецкий идеализм (переоткрывший диалектику в Новое время). Нету готового мира, нету Бога-всезнайки, нет лакановского «Большого Другого». Мир противоречив, но познаваем в этом противоречии. Немецкие идеалисты Якоби и Фихте подвергли критике кантовскую «вещь в себе»: раз мы говорим о ней в научной системе, значит, речь идет о понятии, а не только о предмете, и значит, она не только вещь, но и мысль. Из этого простого шага рефлексии вытекает как абсолютное единство мышления, так и его внутреннее противоречие (мысль и вещь, поднятые на щит первопринципа, исключают друг друга). И когда размышление, казалось бы, чисто субъективное, обнаруживает внутри себя что-то твердое, объективное, начинается диалектика.

Она, конечно же, не сводится ни к простой фиксации противоречия, ни к эволюции научных «гипотез» во времени, а относится к нелинейной, рефлексивной структуре самой научной теории и соответственно – с точки зрения этой теории – к структуре самой действительности.

Когда диалектики претендуют на вмешательство в точные и естественные науки, Поппер особенно негодует:

Стандартные примеры из области математики, приводимые диалектиками, еще хуже. Возьмем знаменитый пример, использованный Энгельсом … «Закон синтеза на более высоком уровне… широко применяется в математике. Отрицательная величина (–а), умноженная сама на себя, становится а2, то есть отрицание отрицания завершилось в новом синтезе». Но даже если считать а тезисом, а –а антитезисом, или отрицанием, то отрицанием отрицания является, надо думать, –(–а), то есть а, представляющее собой не синтез «на более высоком уровне», а тождество с первоначальным тезисом. Иными словами, почему синтез должен достигаться только умножением антитезиса на самое себя? Почему, например, не сложением тезиса с антитезисом (что дало бы в результате 0)? Или не умножением тезиса на антитезис (что дало бы –а2, а вовсе не а2)? И в каком смысле а2 «выше», чем а или –а? [Поппер, «Что такое диалектика», с.227.]

Отвечаем популярно.

«Синтез» никак не может быть возвратом к «а». Под синтезом в немецком идеализме (у Фихте и Шеллинга, Гегель не использовал этот термин) понимается переход мысли в более высокую «потенцию»: к более сложным и рефлексивным категориям, для решения более сложных задач и путем объединения субъекта с (предполагаемым) объектом. Это именно то, что делает арифметика, вводя идею степени (по латыни «потенции»), и неслучайно заимствует нововременная физика (Галилей, Ньютон), например, вводя дополнительно к категории «скорости» более сложную категорию «ускорения» как обозначение рефлексивного, внутренне присущего движению момента (так называемой силы). Ускорение – это как бы скорость, примененная к самой себе, скорость скорости, поэтому она измеряется (в знаменателе) квадратом времени. И если ускорение еще сохраняет знак (это как бы частичный, односторонний синтез), то на следующем витке рефлексии физика формулирует понятие «энергии», или живой силы, измеряемой уже квадратом скорости – это уже сугубо положительная величина, выражающая еще более внутреннюю характеристику движущегося тела, чем ускорение.

Диалектика выявляет тем самым внутреннюю логику науки, которая сэра Поппера вообще не интересует. Как позитивист, он берет научную истину лишь внешним образом: неважно, что именно там напридумывали теоретики, важно, чтобы их теории соответствовали произвольно взятой «внешней реальности» (сиречь бессмысленному и беспощадному Богу протестантов). Впрочем, мы можем согласиться в том, что натурфилософия и «диалектический материализм» плохо подходят для предсказания отдельных фактов и вообще формулирования научных гипотез. Это – логика самой науки как нелинейной структуры знания, она не отменяет «нижние» этажи познания (попперовский индуктивно-дедуктивный метод), но модифицирует их, критикуя, и выявляя их экспериментальный, конструктивный характер. Энгельсовский диамат постепенно превратился по большей части в карикатуру, поскольку оторвался от реальной жизни науки и утратил чувственную «хватку», но тем не менее формально внешние теории науки в духе Поппера и его учеников и даже социально-эмпирицистские теории в духе Бруно Латура и Карен Барад (в последних много диалектических элементов, но теряется острота противоречия между субъектным и объективирующим взглядом) не представляют ему реальной, содержательной альтернативы. Здесь есть чем заняться.

Примечание. Ср. Шеллинг, «В интеллигенции, тождественной самой себе и всегда стремящейся к тождеству сознания, такое соединение контрадикторно-противоположных состояний возможно только посредством схематизма времени. Созерцание производит время как находящееся постоянно на стадии перехода от А к –А, чтобы тем самым опосредовать противоречие между противоположностями». Система трансцендентального идеализма // Собрание сочинений в 2-х тт. М.: Мысль, 1987, т. 1, с. 389. Но он же: «Природа философии заключается в том, чтобы полностью снять всякую последовательность и разъединенность, всякое различие времени и вообще всякое различие, примешиваемое голой способностью воображения к мышлению». Изложение моей системы философии, СПб: Наука, 2014, с. 36.

Продолжение следует. Следующая часть будет посвящена другому типу критики диалектики: на этот раз Гегель будет обвиняться не в иррационализме, а в ультрарационализме.