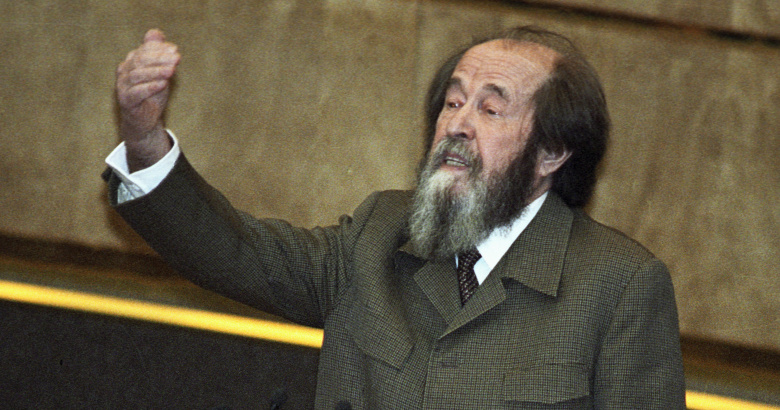

Александр Солженицын выступает перед депутатами Государственной думы ФС РФ, 1994 год. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

В моем счастливом детстве были вопросы (большие – о жизни, о стране), но они не очень-то задавались. Общее чувство было: непонятно зачем. В однородной нормальности, где все говорили на одном языке и где у всех были одни и те же вопросы, не было смысла их задавать: всем все было понятно.

То есть на самом деле непонятно, но не все это знали. Нужно было увидеть себя и все вокруг в другом свете, в этом была (и есть) главная хитрость. Тем, у кого в семье был собственный опыт другого – религии, несоветского знания, особой семейной истории, – искать было ближе. А большинству искать было дальше, ведь саму потребность в поиске нужно было еще осознать. В ровной крашеной стене школьного коридора нужен был пролом. И счастье, что в последние годы СССР сделать такой пролом было несложно. Осознать, что тебе все вокруг стало непонятно, было легко, и это можно, наверное, считать привилегией взросления в конце 1980-х.

Неоткуда было узнать про религию, неоткуда было узнать историю собственной страны – но стоило только захотеть, и книги сами находили того, кто их искал. В 15–16 лет первым моим проводником в другой, ненормальный мир – тогда это был мир веры и церкви – был Достоевский, а чуть позже и с той же энергией его сменил Солженицын. Очень наивное, очень книжное было время, но драгоценное. Доставшийся мне текст – родители взяли почитать, доверили – был еще в полуслепой машинописи. Успели: совсем скоро «Архипелаг» появился в расходившемся тогда миллионными тиражами «Новом мире».