Александр Петриков специально для «Кашина»

В московском «Новом издательстве» вышла книга Глеба Морева об Осипе Мандельштаме, отчасти дополняющая прошлую работу литературоведа — книгу «Поэт и Царь», часть которой также посвящена Мандельштаму. Но, поскольку Глеб Морев — не только филолог, но и исследователь отечественных медиа, «Кашин» планировал, разговаривая с ним об отношениях поэта с тоталитарной властью, искать параллели с нынешней реальностью, когда именно в отношениях с властью — и в лояльности, и в радикальном отрицании, и в игнорировании, и в неожиданных альянсах, и в пощечинах — по-настоящему раскрываются и художники, и журналисты, и вообще кто угодно. По ходу беседы стало ясно, что можно обойтись и без лобовых ссылок на «сейчас» — все поведенческие модели, описанные Глебом Моревым, и без пояснений оказываются похожи на нашу реальность — осталось понять, кто сейчас Мандельштам, кто Клюев, кто Алексей Толстой, кто Тиняков.

Полная версия беседы доступна на YouTube-канале Олега Кашина.

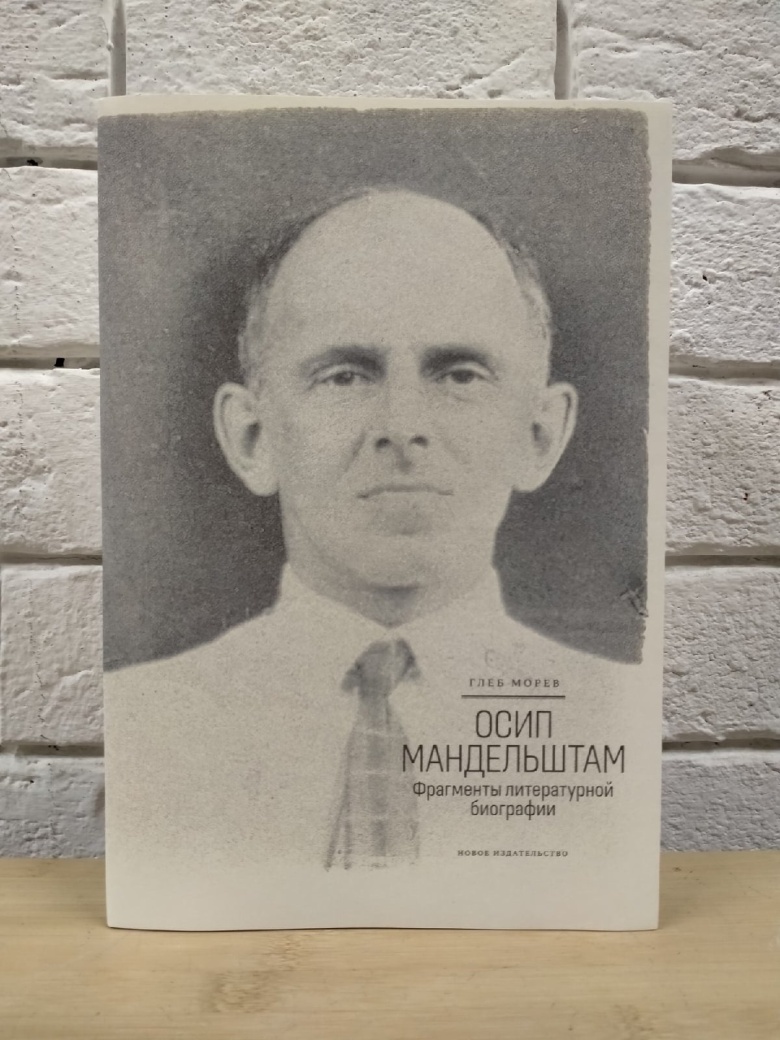

Книга Глеба Морева

«Новое издательство»

Олег Кашин: Повод для беседы — вышедшая вот сейчас книга Глеба Морева, которая называется «Осип Мандельштам. Фрагменты литературной биографии. 20–30-е годы», но также Глеб не только специалист по русской литературе ХХ века, но и по мне в том числе — в нулевые на сайте Openspace он был редактором раздела «Медиа», и я, по крайней мере, планирую, говоря о поэзии и сталинизме, иметь в виду какие-то параллели с нашим временем. Читая книгу, всегда, наверное, отождествляешь себя с ее героем, и отношения с властью — то, что актуально и в наших делах сейчас.

Книга о чем. Исходный ее посыл, исходная ее точка — мандельштамовская «Ода» Сталину, которая действительно не нравится людям, привыкшим любить Мандельштама именно как фигуру антисоветскую, или полностью перпендикулярную советской власти. Надежда Яковлевна была сильно против публикации «Оды», и только где-то в конце семидесятых она вышла на Западе. И Глеб в книге объясняет этот такой ситуативный сталинизм Мандельштама в контексте и общей литературной жизни тех лет, и его личной судьбы.

Глеб Морев: В целом верно. Это один из таких важнейших финальных эпизодов этих драматических взаимоотношений Мандельштама и советского режима, связанный с тем текстом, который мы с легкой руки Надежды Яковлевны привыкли называть «Одой», и, как я показываю в книге, это название не имеет никаких оснований, Мандельштам эти стихи назвал «Стихи о Сталине», и если мы положим их на хронологической оси мандельштамовского творчества (простейшая филологическая операция, которую почему-то никто не догадался сделать), то в январе-феврале 1937 года он пишет «Стихи о Сталине», а в марте-апреле, то есть сразу после этого, он пишет «Стихи о неизвестном солдате», и совершенно ясно, что в его сознании это был такой масштабный поэтический диптих, посвященный современности и обращенный к современности советской, к ее принятию, не скрывающий, с одной стороны, восхищения Мандельштама этой современностью, а с другой — не уходящий от его лирического героя.

О.К.: Уточним, это восхищение искреннее, или попытка понравиться?

Г.М.: Сразу надо сказать, что Мандельштам и в своем неприятии большевистского режима, и в приятии всегда искренен. Он не способен ни к какому ситуативному лицемерию, созданию каких-то цензурных текстов, рассчитанных на цензуру, на то, чтобы там эзоповым языком что-то высказать, какие-то фиги в кармане — это не его способ существования в литературе. Все, что он делает, он делает, потому что он хочет это делать, и так, как он хочет это делать. Это еще одна проблема его отношений с режимом, потому что он хочет любить режим на своих условиях. Конечно, и в начале тридцатых, и тем более в конце тридцатых это невозможно.

О.К.: Ну вот это уже и есть как в наше время. Но давайте еще раз уточним об «Оде» — те антисоветские поклонники Мандельштама, которые брезгливо отворачивались от его просоветских текстов и уводили их за пределы основного корпуса, в котором «Век-волкодав» и прочее, и это такая неправильная неприятная игра, которая к чему привела. Может быть, я слишком сейчас заострю, но тем не менее. Вот конец уже не семидесятых, а восьмидесятых, перестройка, и массовое сознание уже вот так грубо все делит — есть плохая советская власть, сталинизм, и есть идеальные эти поэты, писатели — жертвы ее, враги ее, которые по умолчанию антисоветские. И дальше начинается такой стихийный подлог, что ли — если ты любишь Мандельштама, значит, ты не любишь сталинизм, слово за слово, и тебя несет уже в такую понятную партийную сторону — грубо говоря, в октябре 1993 года ты подписываешь «Письмо 42-х», и в итоге Мандельштам со всем остальным набором имен вплоть до Бродского делается достоянием одной политической партии в литературе — либеральной, хотя это не точное выражение. И вот по Бродскому в его посмертной судьбе это удалось переломить — и книга Бондаренко, и соцсетевой успех стихотворения про Украину, когда оказалось, что Бродский не настолько икона тех людей, которых мы, патриоты, привыкли не любить.

Г.М.: Логического сбоя здесь у вас нет, но есть важные смысловые нюансы. Что интересно говорить о Мандельштаме и о Бродском — что в одном каком-то моменте отношения к социуму они выходят на одну и ту же точку и расходятся от нее в диаметрально противоположных направлениях. Это именно вопрос о месте поэта в социокультурной реальности и стратегия действий в этой реальности, потому что Мандельштаму его близкие, в частности Надежда Яковлевна в какой-то момент, в 1935 году начинает предлагать вполне разумную с обывательской точки зрения следующую стратегию: перестать активничать, перестать добиваться признания своих текстов Союзом писателей (а Союз писателей для Мандельштама по умолчанию такое передаточное звено между ним и Сталиным); здесь надо оговорить, что после того, как он узнает, что Сталин сыграл роль в его освобождении после ареста 1934 года, вернее, не освобождении, а корректно будет сказать — в значительном облегчении его участи, потому что первоначально в 1934 году, когда он был арестован за антисталинскую инвективу, он был приговорен к трехлетней ссылке на Урале в довольно суровых условиях, а потом приговор был неожиданно смягчен, и заключался он в том, что Мандельштаму было запрещено жить в 12 крупнейших городах СССР, так называемое минус 12.

О.К.: Вот я от вас и узнал, что смягчение своей участи он воспринял не как понимаем мы — аппаратная интрига, противоречие между ГПУ и ЦК и так далее, — а, дословно, «стишки произвели впечатление». То есть он подумал, что Сталин прочитал «Мы живем, под собою не чуя страны» и решил его спасти.

Г.М.: Это все важно для понимания того, что мы говорим о Мандельштаме и Бродском. Когда Мандельштам узнает, что в смягчении принял личное участие Сталин, это стало известно примерно через год, Надежде Яковлевне об этом расскажет Пастернак, которому Сталин звонил в связи с делом Мандельштама, и на письме Бухарина (тот единственный пока известный нам документальный след участия Сталина в деле Мандельштама) собственноручная резолюция Сталина — «Кто дал им право арестовать Мандельштама?». Из этого письма Сталин, собственно, и узнал о том, что Мандельштам арестован. Этот факт, что он оказался не в курсе этой ситуации, привел Сталина в негодование. Это прямое нарушение постановления политбюро 1931 года, которое гласило, что органы ГПУ должны об арестах «крупных специалистов» — а «специалисты» в советском понимании это от инженеров и конструкторов до крупных писателей. Крупные специалисты в разных областях, промышленных и культурных. При их аресте об этом действии репрессивном органы ГПУ должны были заранее сообщать партийному руководству и согласовывать эти аресты на уровне ЦК, а уровень ЦК — читай, Сталин. В общем, согласовывать эти аресты со Сталиным. И вдруг он узнает о том, что крупный писатель арестован. Он, как я считаю, толком не знает, кто такой Мандельштам. Есть вероятность, что он читал его в «Новом мире», потому что документально известно, что он читал в 1932 году «Новый мир», где печаталась «Поднятая целина» Шолохова, а в одном из этих номеров, даже в двух в то время печатали стихи Мандельштама. В одном случае они шли сразу за текстом Шолохова, надо было страничку перевернуть и начинается Мандельштам. Переворачивал ли Сталин эту страничку, мы не знаем. Запомнил ли он имя Мандельштама, мы не знаем, но теоретически мог. В любом случае он плохо представлял себе, кто это такой. Поэтому он звонит Пастернаку. Чем был вызван звонок Пастернаку — Пастернак был упомянут в письме Бухарина, что общественность волнуется по поводу ареста Мандельштама, Пастернак сходит с ума от того, что арестован Мандельштам. Сталин Бухарину не доверяет, относится к нему достаточно давно плохо. Бухарин только что выведен из положения гонимого оппозиционера, он возвращен на относительно руководящий пост главного редактора «Известий», но Сталин ему продолжает не доверять и звонит Пастернаку с тем, чтобы проверить, не врет ли ему Бухарин.

О.К.: И слово «мастер» в этом звонке вызывает споры — «Но ведь он мастер, мастер?» Все-таки что значит слово «мастер» в этом контексте?