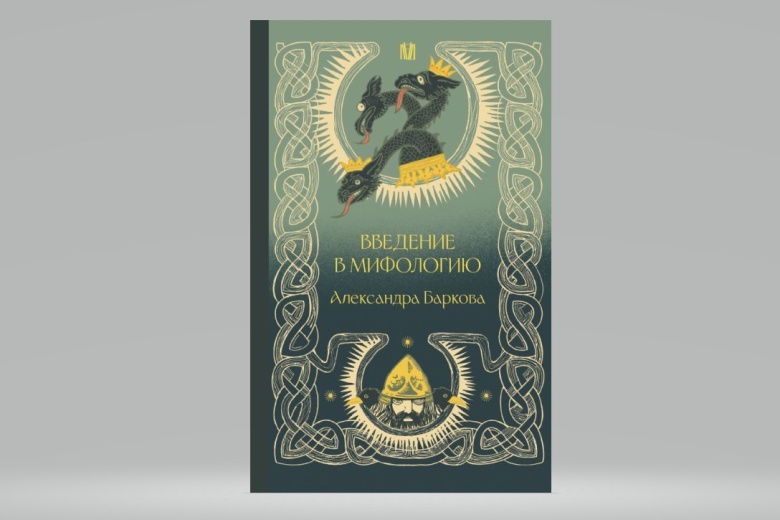

В импринте «ЛЕД» издательства «АСТ» выходит книга «Введение в мифологию».

«Изучая мифологию, мы занимаемся не седой древностью и не экзотическими культурами. Мы изучаем наше собственное мировосприятие» — этот тезис сделал курс Александры Леонидовны Барковой навсегда памятным ее студентам.

Древние сказания о богах и героях предстают в ее лекциях как части единого комплекса представлений, пронизывающего века и народы. Мифологические системы Древнего Египта, Греции, Рима, Скандинавии и Индии раскрываются во взаимосвязи, благодаря которой ярче видны индивидуальные черты каждой культуры. Особое место уделяется мифологическим универсалиям, проявляющимся сквозь века и тысячелетия.

Живой язык, образная, подчас ироничная подача самого серьезного материала создают эффект непосредственного общения с профессором, на лекциях которого за четверть века не уснул ни один студент.

С любезного разрешения издательства публикуем главу «Борьба со змеем».

В классическом кино сюжеты едва ли не в большей степени, чем в классической литературе, связаны с мифологическим клише.

«Ирония судьбы, или С легким паром!» Рязанова сама по себе является произведением культовым: ну какая же новогодняя ночь без этого фильма — и кто станет смотреть его не в новогоднюю ночь? Нельзя не отметить, что связь с ритуалом непременна для значительного корпуса мифологических текстов.

Время действия в фильме — новогодняя ночь — сразу же обозначается как мифическое, как время всевластия потусторонних сил. Такая ночь (обычно перед зимним солнцестоянием или праздниками, на которые перенесена его символика, — Рождеством, кельтским Самайном и т. п.) — время контактов с иным миром и его обитателями, причем эти контакты прекращаются с наступлением утра (вспомним гоголевскую «Ночь перед Рождеством»). Вступить в контакт с иным миром человек мог, придя в место, принадлежащее обоим мирам. В русской усадьбе таким местом считалась баня — место, где человек появлялся на свет, где обмывали покойного, где ставили угощение духам неупокоенных мертвецов, гадали (именно в новогодние дни) и т. д. Относительно фильма — комментарии излишни.