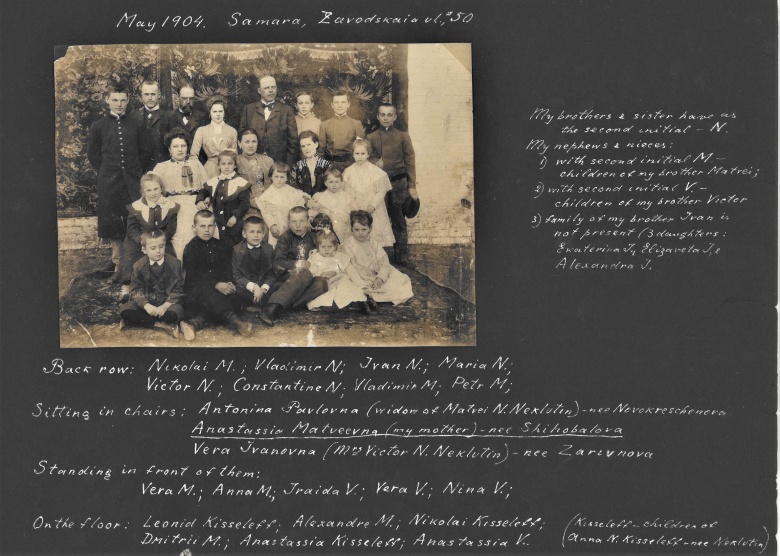

Фото из американского архива семьи самарских купцов Неклютиных. Constantine Neklutin Collection at the Cammie G. Henry Research Center at Northwestern State University of Louisiana

Взаимосвязь политического участия и территориального неравенства в последние годы стала острой темой во всём мире: этому способствовал не только Brexit или победа Трампа, но и внезапные масштабные протесты в регионах России зимой 2021 года. 9 декабря эту проблему на семинаре «Месть периферии? Политика территориальных неравенств в сравнительной перспективе» обсудят ведущие исследователи популизма в Восточной Европе, российские и британские исследователи гражданского участия (организаторы семинара — Центр перспективных социальных исследований ИОН РАНХиГС при участии Северо-Западного института управления РАНХиГС). Накануне семинара социолог Гузель Юсупова специально для Republic поговорила с одной из его участниц — профессором Лондонской школы экономики Томилой Ланкиной о её новой книге The Estate Origins of Democracy in Russia, предлагающей революционный взгляд на эти вопросы.

— Средний класс всегда считался оплотом демократии, но сегодня учёные говорят о существовании такого среднего класса, который, наоборот, тормозит демократические процессы, так как экономически зависим от государства и поэтому может искренне поддерживать авторитаризм. Насколько это применимо к России?

— Мне кажется, это очень хорошо подходит и России, и Китаю, например. У американской ученой Брин Розенфельд недавно вышла книга, которая так и называется: «Авторитарный средний класс». В ней она убедительно демонстрирует, что в авторитарных странах люди, которые работают в госструктурах, и, соответственно, зависят от госбюджета, имеют более прогосударственные, прорежимные взгляды. Мои исследования подтверждают, что есть две группы, которые с одинаковым успехом можно обозначить как средний класс: люди, занятые в государственной сфере и люди, которые работают в профессиональной среде или, например, в бизнесе, у которых не такая сильная зависимость от государства и бюджетных средств и, соответственно, больше автономии.

У этих двух средних классов разное происхождение. Генезис среднего класса и буржуазии в большинстве западных либеральных стран был органический, люди нарабатывали человеческий капитал постепенно: люди с университетским и гимназическим образованием становились независимыми профессионалами более элитарных профессий — профессорами, врачами и так далее. А в авторитарных государствах, и об этом пишет Розенфельд и другие ученые, средний класс создается быстро. Когда это процесс идет быстро, да ещё и сверху вниз, он не создает тот человеческий капитал и ценности, которые приходят со временем, путем воспроизведения образа жизни, менталитета, что занимает несколько поколений. В советское время произошло окрестьянивание среднего класса. Поэтому мы с коллегой и соавтором Александром Либманом, профессором Свободного университета в Берлине, в статье The Two-Pronged Middle Class: The Old Bourgeoisie, New State-Engineered Middle Class, and Democratic Development говорим о двух подгруппах среднего класса в России: первый уходит корнями во времена Российской империи, а второй — быстро созданный окрестьяненый слой «белых воротничков» в авторитарном советском государстве.

В целом мне не нравится концепция класса, потому что она отделена от исторического контекста и оторвана от вопросов исторического воспроизводства социального неравенства. Когда я говорю о российском среднем классе, я думаю о дореволюционной сословной системе и о том, как она повлияла на становление «классов» в современной России. Я считаю, что воспроизводство социального неравенства и структуры общества было заложено во многом ещё до революции, и это такой процесс, который нельзя мгновенно обратить или остановить силой каких-либо политических решений сверху.