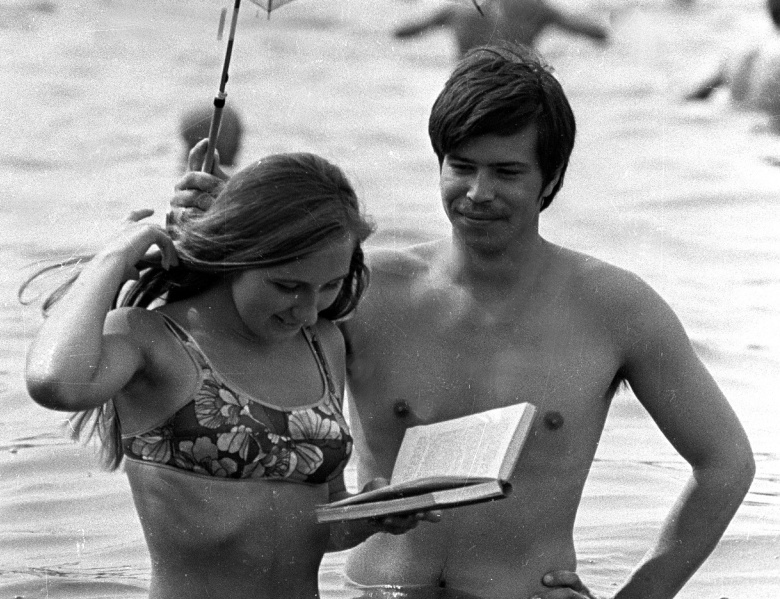

Boris Kavashkin / Global Look Press

За последние два года в России значительно ужесточилась цензура — за слова приговаривают к штрафам, а за стихи помещают в колонию. Деятели советского андеграунда уже проходили через подобное в 1970–1980-х. О том, как искусство обходило ограничения и какие уроки тихого сопротивления можно вынести из жизни в эпоху застоя, Republic поговорил с филологом и преподавателем факультета гуманитарных наук НИУ ВШЭ Михаилом Павловцом.

— Можно ли отделить литературных диссидентов от общего движения несогласных в последние 30 лет СССР?

— Разумеется. Были и творческие несогласные, и занимавшиеся политикой литераторы, однако в целом группы отличались. Диссиденты — это в первую очередь правозащитники. Они боролись за установление законности и требовали от государства соблюдения уже существующих правовых норм. Для большинства из них творчество, прежде всего литературное, было скорее одним из инструментов борьбы. Соответственно, они ставили перед искусством не столько художественные задачи, сколько прикладные. Их поэзия, проза и публицистика — прежде всего способ донесения своего мнения, критики власти и пропаганды идеалов.

Многие же свободные художники, к огорчению диссидентов, были довольно аполитичны. К правозащитному движению они относились подчас критически или же снисходительно, несмотря на то, что разделяли общие ценности. Принципом и кредо неподцензурных деятелей искусства времен застоя была формула писателя Андрея Синявского: «С советской властью у меня разногласия стилистические». Она означала тот факт, что многим свободным художникам не так уж и не нравилась хрущевско-брежневская социальная политика. Они видели смысл в том, что можно было жить на рубль в день, гарантировалась хоть какая-то работа, бесплатная медицина и образование. Многие их них устраивались на должности, которые не предполагали никакого идеологического давления, например, становились сторожами, лифтерами, дворниками. Было удобно таким образом получать небольшие деньги и заниматься искусством в свободное время. В дополнение можно было собирать друзей в подсобке склада или котельной. Мешало только то, что советская власть пыталась диктовать эстетические конвенции и вмешивалась в деятельность неподцензурных художников. Соответственно, в ответ они боролись лишь за автономность искусства, за возможность реализовывать себя без ограничений.

Поэтому я бы все же разводил диссидентов и представителей неофициального искусства. Однако важно помнить, что это не два полюса, а скорее поле переходности. С одного края в нем находятся чистые художники, абсолютно далекие от любой политики. Как гласит прекрасная легенда об Иосифе Бродском, однажды, взглянув на вывешенный на стене дома портрет генсека Брежнева, он принял тот за портрет поэта Уильяма Блейка. С другого края — совершенные диссиденты, не представляющие жизнь вне правозащитной деятельности.

— То есть главная отличная характеристика андеграундных художников — аполитичность?

— Да, для них политика значила намного меньше, чем эстетика. Существовало четыре запретных области, адепты которых из-за преследования властей были вынуждены уходить в подполье. Они и определили четыре основных типа самиздата. К ним относятся следующие темы:

— политическая — самая близкая к диссидентам, прокламации, манифесты, «Хроника текущих событий»;

— религиозно-философская — духовные размышления, литература, обсуждения религии и идеологии;

— эротико-порнографическая — широкий пласт самиздатовской литературы занимался секспросветом — от переводов «Камасутры» и трудов Фрейда до порнографических желтых романов;

— эстетическая — продукция подпольных литературных, художественных, музыкальных кружков и объединений.

Разумеется, эти направления пересекались — например, художники могли создавать эротико-порнографический самиздат, а религиозные деятели публиковать политические вещи или писать стихи.

— А что вообще подразумевается под «самиздатом» — это непосредственно подпольное создание и распространение текстов или в целом андеграундная деятельность?