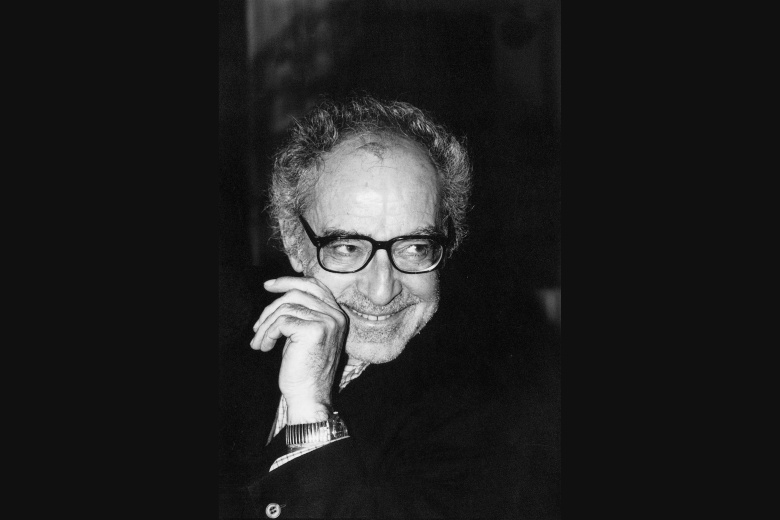

Жан-Люк Годар

KPA / Global Look Press

Жан-Люк Годар… Произносишь это имя — и дальше с языка готовы срываться банальности. Эпоха, зачинатель, великий, кино до и после Годара… Одним словом, наше все в кинематографе. Беда в том, что так и есть — и эпоха, и великий, и зачинатель, и до и после. Просто Годар — он у каждого свой. Он так многогранен, что его граней хватит для всех его поклонников, — бери любую и восхищайся.

Кажется удивительным, но существует множество поклонников последнего периода творчества Годара — творчества рваного, захлебывающегося, словно он спешил сказать что-то важное и боялся не успеть. Мир его фантазий был так обширен, что многое мы так и не услышали от него. Но справедливости ради — Жан-Люк Годар успел в своей жизни все. Он успел так много, что ни сам кинематограф, ни мы, зрители, не успевали за ним. Годар с такой скоростью переворачивал представления о привычном кинематографе, разбивал в пух и прах традиционное, на последнем дыхании рыл ходы к одному ему ведомым истокам искусства, что мы задыхались, стараясь успеть за ним.

«На последнем дыхании». Жан-Поль Бельмондо бежит, бежит, бежит, спасаясь от преследования полиции, как сам Годар спасался от той кинорутины, что давно стояла ему поперек горла. Ему казалось, что со времен братьев Люмьер в кинематографе ничего не изменилось. И в каком-то смысле он был прав — кино действительно уже угнездилось на одном пятачке, и даже итальянский неореализм, встряхнувший кинематограф после войны, не смог открыть новую страницу в истории киноискусства. Бежать вперед, придумывать, ломать, бежать дальше. Заняв у тещи 400 тысяч франков, Годар снимает дешевый черно-белый фильм о молодом обаятельном преступнике Мишеле Пуакаре, спасающемся от полиции. Фильм, наполненный такой свободой, таким легким дыханием, такой не виданной доселе свежестью, что Годар мог бы больше ничего уже и не снимать — место в мировой классике ему было обеспечено.