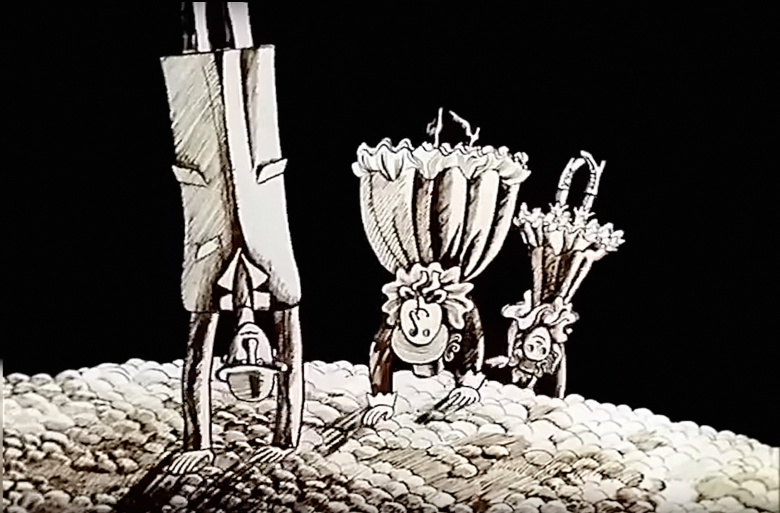

Кадр из мультфильма "Алиса в Стране чудес" (1981)

Почему-то в моей памяти прочно поселился неизвестно откуда взявшийся народный стишок, который во времена моего младенчества повторялся практически ежедневно. Не ахти какое было в нем тонкое остроумие, но мне это нравилось, как всегда нравится ребенку всякая ритуальная повторяемость.

Стишок такой:

Ехала деревня

Мимо мужика

Вдруг из-под собаки

Лают ворота

Выбежала палка

С мальчиком в руке

И стала бить собакой

Палку по спине.

И вот что интересно: то, что в этом стишке что-то не так, я понял уже позже, годам, наверное, к семи — такова, видимо, сила поэтической логики, идущей иногда вразрез с логикой обыденной и до поры до времени подчиняющей ее себе. А до этого, представьте себе, никаких вопросов относительно того, каким это образом деревня может ехать мимо мужика, или как это возможно бить палку собакой, как-то не возникало.

Точно так же ребенок, как правило, не считывает, попросту не замечает жестоких и кровожадных фантазмов, какими часто бывают буквально пропитаны образцы детского фольклора. Взять хотя бы некоторые считалки наподобие той, где «дора, дора, помидора, мы в саду поймали вора, стали думать и гадать, как нам вора наказать, оторвали руки-ноги и пустили по дороге … и т.д.»

Сугубо прикладная функция этого и других подобных ему текстов, то есть выведение на чистую воду «водящего» («буду резать, буду бить, все равно тебе водить»), а также и их магическую генеалогию, начисто заслоняла собой так называемый «план содержания».

А в случае с «ехала-деревней» меня однажды вдруг осенило, что здесь, оказывается, все наоборот! И, немедленно впав в неофитский восторг, я стал изнурять родных своим неказистым остроумием.