Политичен ли фейсбук? Не посты, которые мы пишем или комментируем, а сам по себе, как технология? А нейтрален ли айфон — или, покупая новую модель, мы принимаем навязанные нам кем-то правила игры? Технологии в принципе — это просто свидетельство развития цивилизации или развитие каких-то конкретных задач этой цивилизации, например силовых? Журналист, художник, автор книги «Постлюбовь. Будущее человеческих интимностей» Виктор Вилисов настаивает: технологии ангажированы. Но добавляет: это можно исправить.

В шестом или седьмом классе к нам в школу в городе Благовещенск приехали американцы. Они были миссионерами какой-то странной церкви, к которой принадлежала учительница английского, но к нам она привела их просто как нейтив-спикеров — пожилая супружеская пара из южного штата. Все задавали какие-то вопросы, и я спросил, как они относятся к Стиву Джобсу, тогда уже умирающему. Они сказали какие-то дежурные слова, спросили меня про мое отношение, я с придыханием ответил, что он visionary (провидец, мечтатель, визионер. — Прим. ред.).

Все тинейджерство я хотел быть как он. Фигуры типа Цукерберга, в двадцать с копейками запустившего суперуспешный стартап, и всех подобных молодых предпринимателей из Кремниевой долины завораживали сознание подростка, интересующегося технологиями. Я не просто сравнивал себя с ними, но верил в сказку, что если быть достаточно талантливым и трудолюбивым, то можно так же.

У меня ушло много лет на то, чтобы разглядеть за мифологией реальное положение дел: что Илон Маск не придумал «Теслу», многоразовую ракету — и вообще ничего не придумал; что крипта монополизируема и не обеспечивает реальной децентрализации; что гениальность идет в комплекте с наследством от отца — мутного предпринимателя, чей отец, в свою очередь, профитил на рабовладении; что придумщики-самоучки появляются в закрытых сообществах при университетах для богатых, а self-made визионеры выживают за счет государственных контрактов; что красивая сказка про прогресс поддерживается эксплуатацией незащищенных групп, уничтожением профсоюзного движения, малооплачиваемым трудом перерабатывающих работников, находящихся в постоянном стрессе.

Но самое главное — что идеи этих людей, технопредпринимателей, про технологии — глупые или бессмысленные, а про то, как должно быть устроено общество, — просто фашистские.

Дональд Трамп и Илон Маск

Jim Watson / AFP

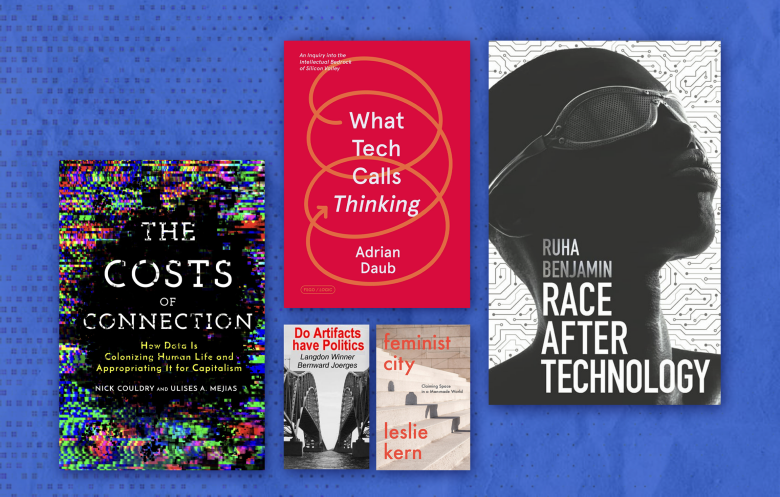

В 2020 году немецко-американский исследователь Адриан Дауб выпустил книгу «What Tech Calls Thinking» («Что технологии называют мышлением»), где он с ювелирной подробностью рассматривает интеллектуальные основания сообщества калифорнийских техноэнтузиастов и кругов вокруг него. Но для начала пояснение — почему я вообще говорю про Кремниевую долину. За последнее десятилетие изменилось многое, но американская технологическая сцена в публичном пространстве до сих пор остается главным воплощением того, что называют технологиями. Европейских стран на этой ментальной карте почти нет, Россия там присутствует только в качестве анекдота, Китай — в качестве мрачной угрозы.

Так вот, Дауб в своей книге исследует генезис идей, популярных среди людей, определяющих современный ландшафт технологий. Поговорив со множеством людей и изучив множество биографий, он объясняет, что интеллектуальная база этого слоя складывается из поверхностной, неверной или некритичной интерпретации других, еще более прокисших и сомнительных идей, рожденных калифорнийской контркультурой, приезжими профессорами или просто вытащенных из неожиданных мест без учета контекста.

Дауб акцентирует внимание на огромной роли медиа, которые, нуждаясь в спектакулярных нарративах, героях и злодеях, ловятся на удочку риторики техномогулов и помогают накачивать этот пузырь. В свою очередь, отвечая ожиданиям медиа и соцсетей, эти люди жонглируют бомбастерскими трюизмами, цель которых — в преувеличении значения техносферы и сокрытии всего проблематичного, что с ней связано. Они говорят много слов про risk и disruption, но при внимательном рассмотрении это всегда оказывается риск чужими деньгами или ресурсами, а «подрывные» инновации реализуются за счет разрушенных жизней и укладов других людей.

Короче говоря, технологии и их применение, как мы знаем их сегодня, во многом определяются малограмотными людьми, выросшими на магическом индивидуализме Айн Рэнд, гуманитарно (или даже инженерно, как Элизабет Холмс) очень плохо образованными и чьи карьерные траектории разворачивались внутри элитарных сообществ, убеждающих их в особой ценности их идей. Эти люди управляют компаниями, другими людьми, принимают решения, на чем сосредотачивать усилия, а что игнорировать, во что вкладывать деньги и ресурсы, а во что нет, что считать инновациями, с какими идеями приходить к государственному и городскому управлению, какие технологии внедрять, а от каких отказываться. Также они обладают существенным весом в медиасреде, покупают СМИ, как Безос, или целые соцсети, как Маск.

Почему важно понимать, какие люди определяют ландшафт технологий? Потому что это дает нам интуитивное понимание: технологии не нейтральны.

Есть некое общее мнение, что, вне зависимости от личных качеств предпринимателей и CEO корпораций, технологии в целом — это, во-первых, что-то хорошее, что ведет нас всех как общество к лучшей жизни, а во-вторых, что технологии аполитичны, нейтральны, что они просто есть, а уже то, чьи руки их используют, может поставить их на службу демократическим или антидемократическим процессам. Но это просто не так.

Еще в 1980 году, до интернет-бума и возникновения феномена Кремниевой долины, исследователь Лэнгдон Уиннер написал текст «Do Artifacts Have Politics?» («Политичны ли артефакты?»), в котором рассказал о связи технологий с социальным и политическим контекстом, в которых они появляются, а также о том, что технологии являются буквально материальным выражением общественных и властных отношений. Он объясняет, как определенные технологические проекты могут появляться только в определенных социальных условиях: например, атомные электростанции требуют бюрократизированной централизованной власти, а солнечные батареи могут функционировать в децентрализованной среде.

Уиннер пишет, что технологии часто закрепляют уже существующие системы дискриминаций и неравенства. В числе прочего он приводит пример мостов на Лонг-Айленде, спроектированных Робертом Мозесом: они были построены с низкими пролетами, под которыми не помещались автобусы, поэтому бедное и темнокожее население, перемещавшееся общественным транспортом, было лишено доступа к пляжам Лонг-Айленда. Исследовательница Лесли Керн в книге 2020 года «Feminist City» с еще более ужасающими подробностями рассказывает, насколько наши города со всеми их технологиями вообще не приспособлены для половины земного населения — женской, — потому что проектировались мужчинами и с учетом мужских потребностей. Это только один из многих примеров того, как,

казалось бы, нейтральная деятельность — градостроительная, инженерная, технологическая — может закреплять и усиливать неравенство.

То, о чем пишет Уиннер, укладывается в теорию социального конструктивизма, которая сообщает, что действия и культура человека формируют технологии и их форма и суть зависят от политического строя и производственных отношений. На другом полюсе находится технологический детерминизм, приверженцы которого уравнивают общественный прогресс с прогрессом технологий и любой технологический прорыв рассматривают как естественный и безальтернативный. (Интересно, что одним из первых заметных технологических детерминистов был Маркс, которого современные технооптимисты в основном ненавидят и боятся.) Но, пишет Уиннер, сам процесс технического развития настолько biased (смещен) в определенную сторону, что прорывами называются результаты, выгодные группам людей, контролирующих технологии.

Социологиня Руха Бенджамин в книге 2019 года «Race After Technology» («Гонка за технологиями») подробно описывает, как новые цифровые технологии скрывают и усиливают расовую дискриминацию, закрепляют идеи белого превосходства — и делают это гораздо менее заметно, чем офлайн-расизм прошлого века. Мы все знаем про расовые предрассудки в технологиях видеонаблюдения и слежки. А недавно, на свежей волне ксенофобии в России, власти Петербурга объявили, что городские камеры оборудуют неким ПО, помогающим определять «этническую идентичность».

Ник Колдри и Улисес А. Мехиас в «The Costs of Connection» (2019) вводят термин «колониализм данных» (data colonialism), описывая, как корпорации монетизируют личные данные пользователей так же, как колониальные империи эксплуатировали ресурсы.

Я в своей работе независимого художника-исследователя очень завишу от платформ: инстаграма, телеграма; во многом это мои средства производства. Они зарабатывают на моих данных и той вовлеченности, которую я обеспечиваю своим контентом. Контролирую ли я их? Вообще нет. Я могу быть только наказываем ими: я регулярно попадаю в шадоубан, снижающий просмотры, из-за обнаженного контента, например, или репоста политических рилзов, рассматривающихся как не вовлекающий контент. Моя аудитория — это мой социальный капитал, и я могу потерять его на раз-два, если, например, людей начнут банить за пропалестинский контент или что угодно. Это очень зыбкая ситуация, которая высвечивает политичность современных технологий.

Кто-то скажет, что можно не любить и презирать всех этих медийных CEO, но где-то в подвалах лабораторий и инженерных бюро трудятся честные ученые, которые просто разрабатывают технологии на благо человека и занимаются объективной, не политизированной наукой. В ответ хочется спросить: как же так вышло, что только в 2016 году Американская кардиологическая ассоциация (AHA) опубликовала доклад, признав, что инфаркт у женщин сопровождается иными симптомами, чем у мужчин, и это нужно учитывать в диагностике? Данные об этом появлялись еще в 1970-е, но игнорировались из-за мужских моделей диагностирования заболеваний.

В целом из-за того, что тело белого цисгетеросексуального мужчины рассматривается как универсальное, до сих пор страдает здоровье и жизни миллионов и миллионов людей.

Не говоря уже о том, что каждый честный и профессиональный мужчина-инженер или ученый занимает свое место и получает деньги во многом благодаря тому, что на протяжении столетий до него женщины не имели доступа к образованию и построению карьеры — и до сих пор продолжают быть дискриминируемы.

Сегодня производство технологий и думание и говорение о технологиях крепко увязано с капитализмом. Современные технологии почти целиком разделяют логику капитализма: конкуренция, соревнование, максимальное извлечение прибыли, минимальный вклад в общество и локальные сообщества, эксплуатация ресурсов, концентрация управления в руках узкой группы людей.

Но возможны и другие технологии.

Деколониальная, феминистская и квир-критика технологий открывают другие перспективы производства технологических артефактов и цифровых сетей, которые создаются в условиях кооперации, а не конкуренции, не эксплуатируют и не колонизируют, создаются с мыслями о сообществах, которые будут их использовать. Еще в 1970-е философ Иван Иллич популяризовал концепцию «appropriate technology», «соответствующей технологии». Это такая технология, которая находится в независимости от глобального капитала или корпораций, легко воспроизводима в локальных условиях, доступна для сообществ, которые ее используют, и учитывает местные знания и контекст. Эта идея, наравне с идеей low tech, сегодня активно циркулирует в феминистской среде.

Сегодня технологии занимают огромное место в представлении человека о том, как устроена реальность вокруг, и это место будет только расширяться. Но современные технологии не служат обществу и не служат демократическим процессам. Изменения возможны, но для их старта необходимо понять, что технологии не нейтральны, а политичны. И понять, что демократизм для всех важнее прогресса для немногих.