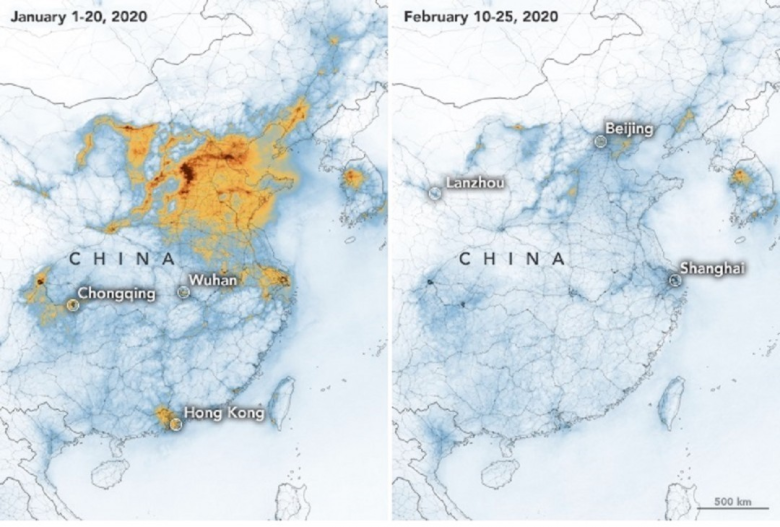

Снижение уровня загрязнения воздуха над Китаем с начала эпидемии коронавируса. Фото: NASA

С момента введения карантина в разных городах и странах мира в СМИ и соцсетях активно публикуются фотографии того, как природа «берет свое»: реки вновь становятся прозрачными, воздух чистым, количество выбросов сокращается, а в некоторых городах даже появляются дикие животные. Насколько долгосрочным будет эффект от карантина и как он отразится на глобальном потеплении? Republic обсудил эту тему с российским климатологом и нобелевским лауреатом, руководителем программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) Алексеем Кокориным.

– В последние недели интернет заполнили фотографии Венеции с чистыми каналами и снимки Китая и США из космоса, на которых видно, что качество воздуха и количество выбросов в атмосферу там заметно сократилось. Можно ли на фоне этого говорить о положительном эффекте от коронавируса для изменения климата? И если да, то существенен ли он?

– Совершенно очевидно, что для климата эффект будет отрицательный. С точки зрения выброса парниковых газов, я имею в виду. Потому что климат определяется не выбросами в конкретный год и даже несколько лет, а выбросом в течение нескольких десятилетий. То есть то, что будет происходить после 2050 года, зависит от того, что произойдет с 2020-го по 2030-й и 2040-й годы.

Сейчас же «ямка» снижения выбросов кратковременная, не больше двух лет. Это даже не 10 лет, поэтому ни о каком существенном эффекте не может быть речи. То есть все будет ничтожно и скомпенсировано. Потом мировая экономика это нагонит и перегонит.

В то же время эффект от отодвигания мер по переходу на новые технологии очевиден. Это значит, что та траектория снижения выбросов, которую планировали в начале года, будет сдвинута на два или три года. А этот сдвиг несоизмеримо более существенен, чем вот эта маленькая ямка на выбросах СО2 и, отчасти, метана.

– Может быть, у вас уже есть замеры загрязненности воздуха и выбросов CO2 с начала года в сравнении с прошлыми годами в мире, по странам и крупнейшим городам?