Ну вот и три года. Средняя продолжительность жизни мужчин в России и Украине — чуть больше 65 лет. То есть три года — это примерно пять процентов жизни. Если посчитать долю от каждого дня, получается, что на протяжении всего своего существования чуть больше часа в сутки российские и украинские мужчины заняты тем, что истязают и убивают друг друга. Час в день на ультранасилие. Всю жизнь.

Чем вы занимаетесь по часу каждый день? Спортом? Чтением? Приемом пищи? Что бы это ни было, скорее всего, это важная часть вашей жизни. Если делать что-то так много, это меняет жизнь. Если много делать смерть, то подавно.

***

Я очень хорошо помню Владимира Соловьева, который через неделю после начала войны заявлял в эфире: «Если "СВО" продлится больше полутора месяцев, этого никто не поймет, все должно быть закончено за несколько недель»; помню, конечно, и «Киев за три дня» от людей, которые продолжают называть огромную войну «спецоперацией».

«Специальные операции» не длятся по три года. Никакие операции не длятся по три года. Но российская армия ковыряется в телах как минимум двух наций ровно столько.

Блокада Ленинграда длилась меньше.

***

При этом третью годовщину войны мы все встречаем с мыслями, что четвертой как будто бы может и не быть. Возможно, война и вправду заканчивается, и если это так, то заканчивается она самым неожиданным образом, никак не отменяющим, а может быть, наоборот, заостряющим проклятые вопросы последних трех лет: что делать сейчас и как жить дальше?

Как на эти вопросы отвечают россияне? Как изменилось их отношение к войне? А к миру? Мы к нему готовы? Мы его хотим? Или мы попривыкли? Эти вопросы я задал социологу Олегу Журавлеву — исследователю PS Lab, лаборатории, сотрудники которой все три года разговаривают с россиянами, берут интервью и у тех, кто против войны, и у тех, кто за, ездят в этнографические экспедиции. «Главная цель "СВО" — окончание "СВО"», — кратко описывает настроения граждан РФ Журавлев. Минуточку, а как же денацификация, демилитаризация и разгром соперника? Ну прочитайте, что ли, как — интервью вот здесь.

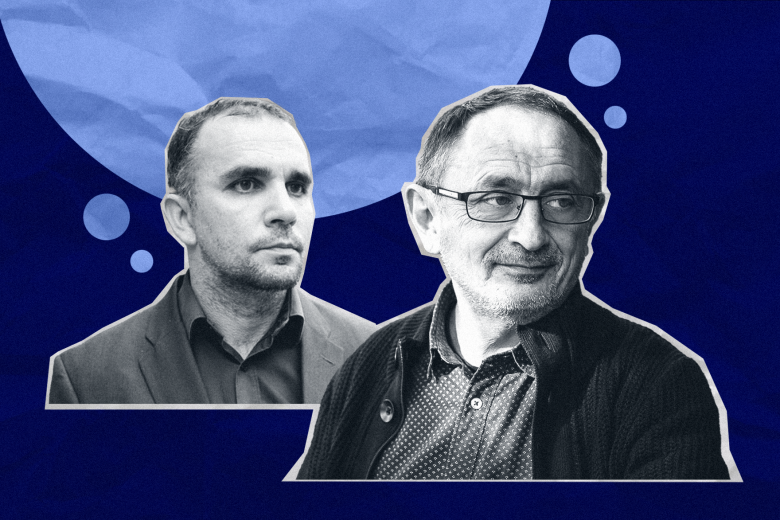

Специалист по социологии протеста Олег Журавлев

Немножко личных историй. Публицистическая — от Зинаиды Пронченко, литературная — от Евгения Бабушкина. Оба они рассказывают, как три года войны изменили именно их, при этом колонки обоих — это не выстрелы в стену, а приглашения к диалогу. Это спорные, довольно выпендрежные, чего уж там, но одновременно очень честные тексты. Читая их, я поймал себя на непроизвольном разговоре — буквально вслух с экраном компьютера начал полемизировать. Попробуйте и вы, это интересный опыт.

***

О мире после потенциального мира в новом номере Republic-Weekly спорят два политических философа. Скорее слева — Артемий Магун, скорее справа — Александр Морозов. Первый утверждает, что глобальное развитие мира в последние 30 лет было порочным и неправильным, а значит, надо менять всю систему, иначе нас ждут новые, еще более страшные войны. Второй не согласен с порочностью, но с необходимостью перемен — вполне. Ну так и что? Пора распускать ООН? Европе надо переходить на военные рельсы? Что там в БРИКС? А что вообще делать с Россией, с прагматической для мира точки зрения? Понять и простить, вернуть Путина на фотоколлы «больших восьмерок» и «двадцаток»? Изолировать нас, что ту Северную Корею?

Артемий Магун и Александр Морозов

Магун — соавтор той самой «новой российской Конституции», которую почти год назад обсуждали русскоязычные интеллектуалы. Морозов — критик этой Конституции. В общем, почитайте обязательно, мне кажется, что такой спор — это программа «К барьеру» здорового человека. Причем не только без упыря-Соловьева, а вообще без модератора. Умные люди разговаривают, никто им не мешает и не стоит с секундомером за спиной — ну здорово же.

Решать будущее мира, как обычно, будут политики, наднациональные объединения и прочие пиджаки, галстуки и брюки, а что с народами?

Какими могут быть отношения украинцев и россиян после окончания войны?

Правильный ответ, конечно, — тяжелыми они могут быть, а никакими другими не могут. Ну а если подробнее? Политолог Клим Бакулин (снова напомню, что это псевдоним, а то тут некоторые комментаторы возмущаются — не знаем такого политолога, книжек его не видели) обратился к общественным настроениям внутри двух стран, а также к опыту других народов, переживших кровавую войну. Оказалось, простите, что не все так однозначно, а самые худшие и постыдные методы пропаганды неожиданно могут помочь в восстановлении отношений. Как так? Вот здесь объясняется логика этого дикого тезиса.

Еще одна, не менее серьезная проблема послевоенного будущего — отношения двух лагерей внутри страны. Друзья, родственники и коллеги прокляли друг друга из-за отношения к вторжению в Украину, но жить-то как-то вместе придется.

Чтобы что-то починить, надо понимать, почему и как это сломалось

Дмитрий Быков* в новой колонке для Republic-Weekly размышляет о том, почему из двух друзей один зигует, а второй — против, на примере своих коллег по литературе и остальным искусствам. У него есть версия — она не универсальна, но в контексте культуры, как кажется, вполне себе легитимна. Почитайте.

Ну и это действительно интересно: смогут ли когда-нибудь Z-музыканты и антивоенные исполнители выступать на одних сценах, а присягнувшие войне артисты сниматься в одних фильмах с «иноагентами»? Не очень понятно, какие и такому, пускай скрепя сердце и скрипя зубами, примирению есть альтернативы.

***

Каким бы ни был послевоенный мир, главный вызов, который он перед нами поставит, — это не забыть войну. Нам очень захочется, рыбья память вообще соблазнительная суперспособность. Но нельзя. Потому что, даже когда будет подписано какое-нибудь мирное соглашение, когда пушки замолчат, эта война не закончится. Мы ее не проедем, не переживем, мы будем жить на обломках. Надежный способ не забывать об этом — посмотреть на тех украинцев, да и россиян тоже, чего уж там, которые навсегда лишились близких людей, домов, да и всей прежней жизни.

В том числе и об этом последний материал номера — интервью Кости Шавловского с сотрудницами проекта Helping to Leave, который занимается эвакуацией украинцев с фронтовых и прифронтовых территорий. Кажется, что это разговор про сейчас — про то, как устроен вывоз людей, чья жизнь попала под танковые гусеницы, про игуан и коней, которых они берут с собой, про то, как несчастные старики отказываются покидать разрушенные избушки. На самом деле это разговор про будущее. Про будущее, которое приближается в лобовом окне автобуса, куда человек зашел с одним рюкзаком, оставив, может быть, сто таких рюкзаков там, где родился, вырос, жил и где рассчитывал умереть.

***

Также для выпуска про трехлетие войны мы решили снять пейволл с интервью Елены Костюченко*, которое вышло в номере от 13 января. Репортажи Костюченко в начале вторжения — важнейшие свидетельства преступлений российской армии и свидетельства войны вообще. Ее слова и мысли сегодня — важнейшие свидетельства того, что эта война со всеми нами сделала.

Как известно, за три года клетка становится человеком, выучивается ходить и говорить. Похоже, что и разучиться всему этому за три года тоже можно.

Минюст считает