Несколько лет назад он вдруг стал популярным. И это настоящая слава, народная любовь. Не пара статей искусствоведов, нет, — сотни и сотни публикаций в разнообразных пабликах, триумфальное шествие по социальным сетям. Оно и понятно — картинки, изображающие революцию и гражданскую войну, получались у художника очень доходчивыми. Вот революционные матросы колют штыками портрет царя. Вот волокут на смерть священника… А вот крестьяне тащат из разграбленной барской усадьбы вещи, в крестьянском быту не особенно нужные, — граммофон, какое-то шикарное блюдо, даже рояль… Наверняка вы эти картинки видели.

Иван Владимиров. «Разграбление барской усадьбы» 1917 г.

Акварельные рисунки словно бы дождались своего часа: должен был появиться интернет, чтобы мы могли, увеличивая их, погружаться в детали. Тут ведь нет ничего случайного, тут все важно — жесты, лица, одежда.

Их репостят, не указывая имени автора или сообщая о нем какие-то безумные подробности: «Художник Иван Владимиров, казнен большевиками».

Иван Владимиров. Расстрел городовых. 1917

Нет, не казнен. Все интереснее. Часто так бывает, что один человек проживает сразу две жизни — одну для посторонних, другую для себя. Но вот чтобы у одного художника было две (или три, это как считать) творческие биографии, — это все-таки редкость.

Художник на войне

Иван Алексеевич Владимиров родился в Вильно в 1870 году. Отец — православный священник Алексей Владимиров, мать — англичанка Екатерина Вагхорн. Несколько неожиданное сочетание, правда? Но бывало и так.

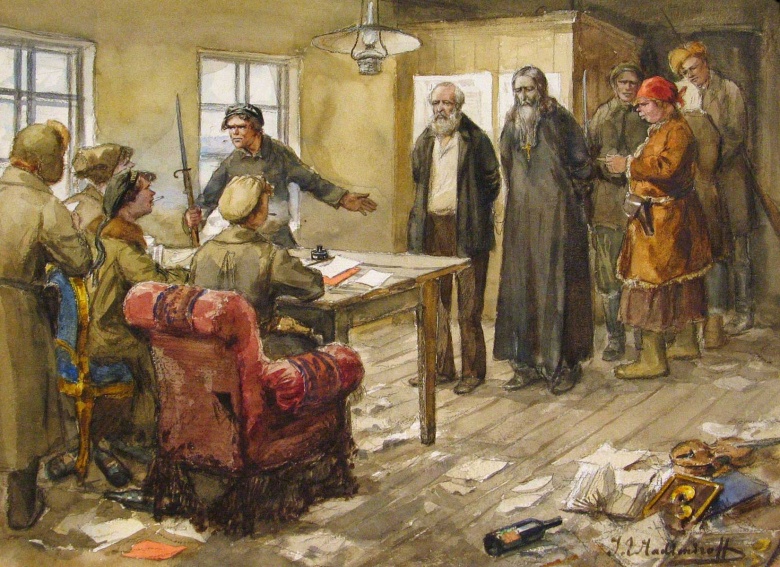

Иван Владимиров. «Допрос в комитете бедноты». 1918.

Отец был знатоком языков, создал в Вильно библиотеку и музей. В доме много говорили по-английски, и для мальчика стали родными сразу два языка. К тому же, уже в 12 лет он объехал в качестве юнги полмира на корабле, которым командовал брат его матери, английский капитан. Добрался до Нью-Йорка, в котором тогда еще не было небоскребов.

Мечтал стать художником, путешественником и военным. Учился в Виленской рисовальной школе, затем в Юнкерском училище в Петербурге. Строить военную карьеру помешало слабое здоровье. Поступил в Академию художеств. В классе батальной живописи его учителями были профессор Виллевальде и знаменитый Рубо — тот самый, который создал панорамные полотна «Оборона Севастополя» и «Бородинская битва». Еще учился во Франции — у баталиста Детайя.

Способности рисовальщика сразу же оценили ведущие иллюстрированные журналы России (не будем забывать, что век фотографии только еще начинался). Владимиров сотрудничал с «Нивой» и с «Огоньком». Репортером-баталистом видел Боксерское восстание в Китае. Видел и рисовал Русско-Японскую войну. Вернувшись в Россию, создал несколько работ, посвященных событиям 1904–1905 годов. Был на Балканской войне, и, разумеется, на Первой Мировой. Тут работал много — делал не только зарисовки с театра военных действий, но еще и открытки для журналов, и патриотические плакаты.