Сад камней Рёандзи в Киото существует с 1450 года. Считается, что с какой бы точки ни рассматривал посетитель сада композицию из 15 камней, пятнадцатый камень всегда оказывается вне поля его зрения. Полностью наблюдать все камни можно, только воспарив в воздухе

Didier Moïse / Wikipedia.org / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/

«Современная русская литература мала, как песочница, в которой пекут куличи Пепперштейн, Сорокин и еще несколько гениальных гномов», — так литературный процесс в современной России охарактеризует главный редактор издательства Kolonna publications и сайта «Радио Свобода» Дмитрий Волчек в интервью «Горькому» в 2021 году. Вероятно, из-за моего крайне пессимистичного взгляда на ситуацию в российской изящной словесности это сравнение кажется мне вдвойне удручающим: гномы Пепперштейн и Сорокин, 56 и 67 лет от роду соответственно, сидят в песочнице, все четыре бортика которой уже давно заставлены их главными, самыми крупными и изысканными куличами. Однако новое поколение пекарей всё никак не приходит им на смену — или хотя бы в подмастерье. Поэтому «гениальные гномы» одиноко сидят в своей крохотной песочнице и работают на износ, самозабвенно обогащая ассортимент пекарен «АСТ», «Альпина» и других издательских гигантов.

Для человека, который хотя бы немного погружался в изучение расстановки сил в этой литературной песочнице, такая ситуация вряд ли покажется чем-то неожиданным. Ведь ему известно, что это не совсем обычная песочница: как минимум потому, что находится она где-то в космосе, вместо песка в ней — цемент, а по периметру расставлены сторожевые башни со снайперами, на километр не подпускающими посторонних к нашему саду Рёан-дзи. Однако чуть сдержу метафорический порыв и всё же отвлекусь на фактуру.

Что происходит

Современная русская литература находится в глубочайшем кризисе. Об этом почему-то не принято говорить, возможно, на фоне более острых несчастий российского общества и абсолютного безразличия бóльшей его части к освещаемой мною проблеме, но тем не менее это так. Понять это довольно просто: достаточно или посетить отдел «Современная русская проза» любого уважаемого физического или виртуального российского книжного, или просмотреть тематические рейтинги книг и авторов — причём от самых разных составителей, от журнала Playboy и Hello! до «Полки», Blueprint и Esquire.

Литераторов из подобных списков можно поделить на три условные группы. Первая — это «мэтры», самые издаваемые и известные «массовому читателю» писатели, зачастую активные ещё с 1990-х или вовсе с советских времён. К этой категории я бы мог отнести Владимира Сорокина, Виктора Пелевина, Людмилу Улицкую, Бориса Акунина, Виктора Ерофеева, ныне покойного Эдуарда Лимонова и Татьяну Толстую. Вторая группа — это «двухтысячники», литераторы, приобретшие широкую популярность в нулевые годы и воспринимавшиеся тогда как молодые представители новой литературной традиции. Это, например, Дмитрий Быков, Павел Пепперштейн, Михаил Елизаров, Дмитрий Глуховский, Захар Прилепин, Алексей Иванов, Сергей Минаев и великое множество других беллетристов. И третья, наиболее многочисленная и аморфная группа — это «потерянное поколение»: авторы, состоявшиеся в 2010-х, в период усиления цензуры в России, упадка института независимых издательств и комплексного снижения общественного интереса к литературе. На мой взгляд, это Гузель Яхина, Алексей Сальников, Евгений Водолазкин, Ксения Букша, Григорий Служитель, Евгения Некрасова и другие лауреаты «НОСа» и резиденты «Редакции Елены Шубиной».

Могу выделить три основных тренда, доминирующих в литературном процессе (и вокруг него) в постсоветской России.

Первый — это постепенная «десоциализация»/«дереализация» произведений ведущих российских авторов. По моим наблюдениям, к началу 2010-х большинство литераторов решили отправиться в своего рода внутреннюю эмиграцию, отказавшись от апелляции к социальной и политической проблематике современной России в своих текстах и сконцентрировавшись или на истории, или на неких магическо-реалистических мотивах. Объясню на примерах.

Периодом кульминации «социального» в современной русской литературе я считаю двухтысячные годы. Тогда вышли «День опричника» и «Сахарный Кремль» Владимира Сорокина, «Священная книга оборотня» и «Empire V» Виктора Пелевина, «Сами по себе» и «В воздухе» Сергея Болмата, «Чья-то чужая жизнь» Владимира Спектра, «Духless» и «Media Sapiens» Сергея Минаева (а также тонны подобного многотиражного «Кремленального чтива», выделяемого рядом исследователей в отдельный литературный жанр), «Мачо не плачут» Ильи Стогова, «Санькя» Захара Прилепина, «Pasternak» Михаила Елизарова, «Списанные» Дмитрия Быкова, публицистические «Байки кремлевского диггера» Елены Трегубовой и десятки других крайне важных для понимания духа времени произведений. Тенденция обращения российских писателей к остросоциальным темам наметилась ещё в перестроечные годы и 1990-е, чему способствовали такие романы, как «Чапаев и Пустота» Пелевина, «Андеграунд, или Герой нашего времени» Владимира Маканина и, округляя, прочие экземпляры из «серой» и «черной» серий издательства «Вагриус». Однако, пережив пик в 2000-е, к 2010-м эта тенденция пошла на спад.

Как итог, у нас есть совершенно культовый пелевинский «Generation »П"» о российских девяностых, спорный, но вполне симптоматичный «Духless» Минаева о «сытых/гламурных нулевых». Однако хотя бы одно знаковое произведение о 2010-х в России вспомнить чрезвычайно трудно.

Кадр из фильма Кирилла Серебренникова «Петровы в гриппе» по одноименному роману Алексея Сальникова

На ум приходят разве что «Текст» Дмитрия Глуховского или «Петровы в гриппе и вокруг него» Алексея Сальникова, однако, по моему мнению, обе этих книги — скорее такой «позднепутинский неонуар», не претендующий на создание цельного портрета эпохи.

Удивительно, но российских литераторов 2010-х намного больше интересовала история, нежели современность.

Одним из главных открытий десятилетия для русской литературы стала молодой прозаик Гузель Яхина, прославившаяся благодаря своему дебюту «Зулейха открывает глаза» и закрепившая успех романами «Дети мои» и «Эшелон на Самарканд». Действие всех трёх книг происходит в раннем СССР, концептуально это что-то вроде «интеллектуальных истернов», впрочем, способных задеть тонкие струны душ особенно чутких к «очернению прошлого» наблюдателей. Крайне важным произведением «русских десятых», получившим в том числе широкое международное признание, также стал «Лавр» Евгения Водолазкина — книга о средневековом враче, на принадлежность которой к современности указывают разве что её выходные данные на первой странице. Этот ретроспективный перечень я бы также дополнил сборником с характерным названием «Памяти памяти» Марии Степановой, снискавшим феноменальный успех у критиков и признанным проектом «Полка» главной русской книгой XXI века.

В 2010-х книжный рынок также оказался наводнён произведениями, которые можно отнести к жанру «легкой новеллы» — своего рода ранобэ с российской спецификой (впрочем, в 2020-х это литературное наводнение продолжается и даже усиливается). Я говорю о таких книгах, как «Дни Савелия» молодого автора Григория Служителя, «Калечина-Малечина» столь же юной по меркам индустрии Евгении Некрасовой или «Смерти.net» Татьяны Замировской. Эти книги объединяет не только то, что все они были изданы «Редакцией Елены Шубиной», получили «восторженные отзывы критиков», напечатаны серьезными тиражами и написаны «тридцатилетней молодежью» (по мнению издания Blueprint, будущими классиками), но и содержательно и стилистически схожий нарратив.

Все эти произведения совершенно внеконтекстны и построены на повествовании о частной жизни главных героев или каких-либо проблемах «высшего порядка» (как полукиберпанковый «Смерти.net» о цифровизации умерших), существующих как будто бы в вакууме. Даже «Калечина-Малечина», очевидно претендующая на обличение пороков российского общества, отравляющих жизнь школьницы Кати, ограничивается их иллюстративным отображением. Провинциальное уродство и уныние, домашнее насилие, деспотичные учителя в школах и попытки детского суицида, кажется, появились из ниоткуда. Просто декорации.

Напоследок хочу упомянуть ещё две книги, вышедшие уже после вторжения российской армии в Украину и примечательные тем, что в них также есть намёк на социальную проблематику. Это «Саша, привет!» Дмитрия Данилова (изданная угадайте какой редакцией «АСТ»?) и дебют бывшего продюсера российского Esquire Дмитрия Болдина «Лишний», опубликованный эксклюзивно новым сервисом «МТС» «Строки» и им же довольно активно рекламировавшийся этой зимой. Я не стану утомлять вас муторными пересказами сюжетов этих романов, раскрытием волнующих их авторов проблем вседозволенности Telegram-каналов, противоречий «новой этики» и т. д. А скажу следующее.

В январе 2022 года главный редактор «Проекта» и «Агентства» Роман Баданин написал для Republic колонку о деградации российских СМИ. В тексте есть любопытное размышление об индустрии «эрзац-журналистики», которая выросла в стране за годы путинской цензуры:

«Что это такое? Это когда СМИ умышленно выбирает для себя безопасную повестку, зачастую вымышленную».

Знаете, когда на телеканале «РБК» пытаются обсуждать «взаимодействие бизнеса и власти», не касаясь политических нюансов, или когда выходит модный и красивый номер журнала «Правила жизни» о том, возможен ли для России «разворот на Восток» — при этом продолжающаяся в Украине бойня, все эти дискуссии про «азиатские развороты» спровоцировавшая, не упоминается в выпуске даже косвенно.

Когда-то эта коллективная эстафета по бегу с преодолением препятствий в виде драконовских цензурных законов, целью которой, видимо, является сохранение остатков репутации, читательского интереса и хоть какой-то прибыли, станет предметом изучения (и, надеюсь, гомерического непонимающего хохота) будущих студентов факультетов журналистики и культурологии. Однако пока что это — ужасающая реальность, в которой нам ещё некоторое время придётся пожить. И эта «эрзац-патология», к сожалению, наблюдается не только в СМИ, но и, как вы могли убедиться, прогрессирует в литературе.

Я ничего не имею против российских писателей 2010–2020-х годов, как и не злорадствую над незавидным положением редакций СМИ, продолжающих работу в России в условиях военной цензуры. Литераторы могут (и должны) писать обо всём, о чём они пожелают, издатели — продукты этих желаний печатать, распространять и всячески продвигать, в медиа ситуация аналогичная. Если интересы двух сторон совпадают и образуется ситуация взаимовыгодного сотрудничества — это великолепно. Если нет — автор обращается в одно из многочисленных издательств с иной редакционной политикой, а не оценившее его рукопись первое издательство приглядывается к другим авторам. Но в современной России этот простой механизм изуродован цензурой, зачастую предварительной.

Захотела бы, допустим, издательская группа «АСТ» при нормальных обстоятельствах выпустить переиздание букинистического раритета «Путинская Россия» Анны Политковской, напечатать какой-нибудь гипотетический остросюжетный детектив об отравлении Навального (если сюжет такого произведения, конечно, мог бы быть основан на реальных событиях при «нормальных обстоятельствах») или заняться каким-нибудь откровенным политическим трэшем с претензией на оппозиционность для повышения продаж, как это когда-то пыталось сделать «ЭКСМО» с серией «Грязное белье Кремля»? Не сомневаюсь, что да.

vk.com/rogozin_do

Однако «АСТ» печатает «На Западном фронте. Бес перемен» Дмитрия Рогозина. Потому что выпуск романа об отравлении Навального — это пропажи тиражей, изъятие из магазинов, предупреждения от Минпечати и прочие прелести, а публикация воспоминаний Рогозина — это отдельная «витрина-кубик» посреди столичных книжных, «благодарность от серьёзных людей» и уверенность в завтрашнем дне. И так постепенно рогозинский «взгляд на русскую историю русскими глазами» становится новым стандартом российского политического нон-фикшна, читатели к этому привыкают, будущие авторы расценивают как пример «релевантного продукта в условиях индустрии» и начинают создавать нечто подобное. Не потому, что Рогозин — военный мемуарист уровня Уинстона Черчилля и любимец публики. Просто ничего другого так охотно не издают.

Почему всё так

То обстоятельство, что с начала 2010-х русская литература пребывает в анабиозном состоянии, на фоне войн, массовых протестов и политических потрясений описывая преимущественно средневековых травников и похождения бездомных котов, что независимые издательства или закрываются, или полностью отказываются от выпуска современной российской прозы, а премии для молодых авторов и «толстые журналы» прекращают существование — это противоестественный процесс.

Социальную, политическую и экспериментальную прозу или даже публицистику стало опасно печатать.

Издателям, заинтересованным в рентабельности бизнеса, а не коллекционировании проблем с силовиками, это прекрасно известно. Но в результате умирает целый литературный жанр, в существовании которого вопреки всем препонам можно убедиться, спросив самиздат в нескольких андеграундных книжных Санкт-Петербурга и Екатеринбурга. Возможно, что малоизвестные имена с непримечательных белых обложек в условиях здоровой конкуренции вполне могли бы соревноваться за внимание читателя на одной полке с титулованными «еленошубинцами» или даже вечно актуальными мэтрами вроде Пелевина или Сорокина. Но проверить эту гипотезу на практике пока что возможным не представляется.

Как, к слову, и предсказать, останутся ли после ещё 5–10 лет столь малодинамичного литературного процесса те самые потенциальные читатели, за внимание которых стоит конкурировать будущим авторам? Второй тренд, который я хотел бы выделить — снижение тиражей художественной литературы и её элиминация из мейнстримной культуры — явление повсеместное и наблюдаемое не только в России. «В последние годы действительно тяжело представить, чтобы обсудить с кем-то книги за ужином. Лет десять назад мы говорили о каждой новой книге, ходили на премии. Кто выиграл Пулитцеровскую гонку? Кто вошел в пятерку блокбастеров? Эти разговоры исчезли», — рассказывал Брет Истон Эллис в интервью российскому Esquire в 2021 году.

Но тенденция фактической маргинализации современной беллетристики и её скатывания в андерграунд или сугубо элитарную highbrow-сферу — это, очевидно, не тот случай, когда стоит указывать пальцем на США и оправдывать локальные неудачи международным опытом. Как минимум потому, что, хотя расхожий миф о России как «самой читающей стране в мире» сильно преувеличен,

у нас действительно хорошо развита культура чтения, в особенности среди молодёжи. И ещё в 2000-х — начале 2010-х в РФ была относительно бурная литературная жизнь.

Уместно вспомнить, к примеру, скандал вокруг попытки прокремлевского движения «Идущие вместе» «замочить в сортире» на Театральной площади книги Владимира Сорокина, резонанс после выхода антиутопии «Мечеть Парижской Богоматери» Елены Чудиновой, скандал с подлогом на премии «Дебют» в 2008 году, бесконечные баталии издательств Ad Marginem, «Ультра.Культура» и контркультурной редакции «АСТ» «Альтернатива» с силовыми структурами и активистами по делам о «пропаганде порнографии/наркомании/педофилии», взрыв у двери квартиры Елены Трегубовой, поджог «Фаланстера», спор об авторстве романа «Околоноля», дискуссии о «путинском гламуре» и феномене успеха Оксаны Робски, подозрения в адрес администрации президента России о заказе и продвижении «идеологически выверенной литературы», мистику вокруг персоны Ильи Масодова, антипремию «Абзац» — и ведь я перечислил только те события и явления, которые широко освещались в СМИ и сумели «вытечь» за пределы камерной литературной среды.

Акция «Идущих вместе» против Владимира Сорокина. Июнь 2002 года

Татьяна Балашова / ИТАР-ТАСС

Также, на мой взгляд, симптоматично, что в ходе массовых политических выступлений 2011–2012 годов в России яркими фигурами по обе стороны баррикад стали современные российские писатели: например, Борис Акунин и Дмитрий Быков для аудитории на Болотной площади, Сергей Минаев и Эдуард Багиров — для собирательной Поклонной горы. Сомневаюсь, что среди состоявшихся в 2010-х российских литераторов при спонтанном появлении в стране протестного движения нашлась бы хоть одна персона, достаточно узнаваемая и авторитетная среди политически активной аудитории, чтобы стать харизматическим лидером протеста. И это многое говорит о падении социального престижа писательского статуса и утрате современной русской литературой какой-либо общественной значимости, что печально, но вполне закономерно.

Из перечисленных выше примеров может сложиться впечатление, что главным PR-менеджером русской литературы в нулевые годы было государство, подогревавшее интерес к культурной жизни через абсурдные запреты, акции и мистификации с госзаказами. И, как мне кажется, с институциональной точки зрения это иногда не так уж и плохо (если это, конечно, не приводит к человеческим жертвам и уничтожению издательств) — при, опять же, нормальных обстоятельствах государство должно быть заинтересовано в «стимуляции» культуры и росте к ней общественного интереса. В 2009 году в колонке для «Афиши» её на тот момент главный редактор Юрий Сапрыкин рассказал о таинственном совещании в Федеральном агенстве по печати, где чиновники обсуждали программу по ненавязчивому «внедрению» книг в хипстерскую среду («сайт Look at Me, воскресный рынок в "Винзаводе", вечеринку "Юдашкин плюс два"»), чтобы сделать литературу модной среди молодых людей. В тексте журналист со смехом фантазирует, как в случае успеха программы «через год уберхипстеры будут ходить в "Винзавод" с Бодлером под мышкой или судачить о Фолкнере за стойкой бара "Юность"». Самое удивительное, что в этой ироничной характеристике Сапрыкину удалось отобразить будущий портрет «просвещенно-интеллигентной» столичной молодежи 2010-х годов, ходившей на антикоррупционные митинги и концерты артистов «новой русской волны».

Но сурковская эпоха заигрывания с креативным классом и теневой поддержки подобных просветительских проектов, лишенных ярко выраженной патриотически-пропагандистской прослойки, осталась в далёком прошлом.

Российское государство давно не заинтересовано в каких-либо литературных инициативах, отличных от травли писателей-иноагентов или издании сборников z-поэзии — хотя власть, располагая огромными бюджетами для содействия реализации культурных проектов, является одним из немногих акторов, способных финансировать столь рискованную с точки зрения рентабельности сферу. Однако она предпочла её просто законсервировать — наряду с политическими и гражданскими институтами, оставив простор исключительно для «малых дел» и низовых инициатив. Правда, к 2020-м и это пространство для маневра было забетонировано.

В результате в России наметился третий в моей классификации тренд — литературный застой. Довольно жутко в 2023-м году читать заметку о популярных за границей современных российских авторах, вышедшую в «Коммерсанте» в 2003-м году, и осознавать, что

за двадцать лет в литературном мейнстриме не появилось практически ни одного нового имени, остававшегося бы актуальным и «на слуху» по сей день.

Сапрыкин в 2009-м точно отметил про томики Бодлера и Фолкнера под мышкой у продвинутой российской молодежи ближайшего будущего — такие ретроспективные вкусы многое говорят о репутации литературы как вида искусства в современной России в целом. Поясню.

За двадцать лет своей жизни, примерно пять из которых я провёл в гуманитарных учебных заведениях с довольно приличной публикой и всевозможных дискуссионных клубах, общаясь с молодыми людьми совершенно разных взглядов на мир, студентами киноакадемий, журфаков, филфаков, дизайнерских и музыкальных школ и прочих «цитаделей креаклов», я понял одну вещь. Молодежь очень интересуют современные процессы в кино, театре, дизайне, моде, музыке и других сферах искусства, но литература большинством воспринимается как некая «территория архаики», как источник эстетических категорий из классических произведений XIX-XX веков.

Исключение составляет разве что non-fiction и реже книги Владимира Сорокина и Виктора Пелевина. Этот дуэт — единственное, что молодежь «взяла с собой» из современной русской прозы. Издатели это прекрасно понимают, о чем свидетельствуют тиражи и по-прежнему сопровождающий каждый новый роман Пелевина медийный резонанс.

Виктор Пелевин старательно избегает публичности. Издание Blueprint обнаружило его фото 2020 года (но это не точно)

Blueprint

Это ретроспективное восприятие литературы, на мой взгляд, также отражается на отношении молодого поколения к писательству как к профессии. Я знаю много безумцев, желающих связать свою жизнь с журналистикой вопреки всем тонкостям этого ремесла в российских реалиях. Но будущих (или настоящих) молодых писателей за свою жизнь я встречал, наверное, всего два раза — и то это были журналист и актёр, воспринимавшие писательство скорее как хобби и метод рефлексии. Почему так происходит?

Попрошу вас смоделировать следующую ситуацию. Вы — семнадцатилетний московский абитуриент, решивший поступать в творческий вуз, но ещё не определившийся с направлением. У вас есть выбор: вечно актуальный и вожделенный тысячами студентов со всей России ВГИК, очень модные и европейские структуры Universal University вроде Московской школы кино/музыки или, например, довольно престижная Школа дизайна НИУ ВШЭ. Но если вы всё же тяготеете к изящной словесности, то у вас, наверное, есть три варианта: факультеты филологии с тоннами трудноперевариваемых дисциплин вроде языкознания, латинского языка и диалектологии, журфаки с ручным управлением из администрации президента и Литературный институт имени А.М. Горького. Это учреждение достойно отдельного упоминания, потому что оно во многом является витриной современного литературного процесса в стране — и наглядной иллюстрацией того, почему молодежь не хочет иметь с ним ничего общего.

На сайте института можно узнать, что в нём проходят научно-практические конференции к 200-летию Александра Островского, студентам предлагается опубликовать прозу в журнале «Новый Мир», известном своими гонорарами в 2,5 тыс. руб. за произведение, чтения о словесности в вузе проводят столетние лекторы, а учащиеся умирают на войне в Украине, куда уходят добровольцами. Такой вот русский нафталиновый Беннингтон.

Оказавшись перед подобным выбором образовательной траектории, абитуриент, обладающий хотя бы зачатками рационального мышления и желанием не умереть от голода в перспективе десяти лет, вряд ли решит связать свою профессиональную жизнь с литературой. В школе дизайна где-то со второго курса он сможет неплохо подрабатывать как фрилансер, после именитой мастерской ВГИКа сможет как минимум претендовать на второстепенные роли — даже после богоспасаемого журфака выпускник без труда устроится на младшую должность в любой редакции. Но в случае со специальностью «литературный работник» какие-либо ясные перспективы для молодого дипломированного литератора отсутствуют напрочь.

Среди хоть сколько-то знаменитых русскоязычных прозаиков современности нет людей моложе 30 лет, то есть сверстников потенциальных «литературных абитуриентов», которые могли бы стать для них своего рода ролевой моделью и индикатором того, что в этой сфере молодые люди в принципе могут состояться.

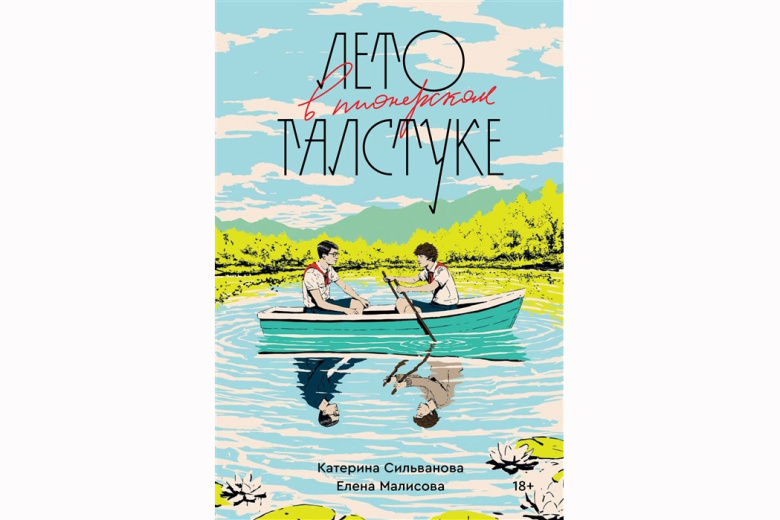

Исключением стала разве что 29-летняя (на момент написания статьи) Катерина Сильванова — один из авторов романа «Лето в пионерском галстуке». После вступления в силу закона о запрете «пропаганды ЛГБТ» книга была снята с продажи в российских магазинах, Катерина и её соавтор Елена Малисова были признаны иностранными агентами и подверглись организованной травле. Против молодежного издательства Popcorn Books, выпустившего «ЛВПГ», было возбуждено административное дело, в феврале «Ведомости» рассказали о планах владельца издательского дома продать бизнес.

Елена Малисова, Катерина Сильванова, «Лето в пионерском галстуке», роман. Издательство Popcorn Books. Обложка — Адамс Карвалью

Wikipedia.org

И такие «истории успеха» вряд ли вдохновляют молодежь рекрутироваться в литературу — в отличие от музыки, дизайна или кино, где даже в актуальных условиях поколение двадцатилетних вполне может работать и добиваться общественного признания со всеми финансовыми вытекающими. Если судить по недавней статье бывшего студента факультета медиакоммуникаций ВШЭ в «Новой газете Европа» (а также моему личному опыту), в российской журналистике за последние годы появилась аналогичная проблема сломанных социальных лифтов и искаженных стимулов:

«В 2021-м, когда я, наконец, поступил на факультет, я понял, что всё хуже, чем казалось извне. Причем дело было не в цензуре — фактически ее не было на факультете, все свободно выбирали темы для проектов. Дело было в студентах, которые либо хотели поскорее выпуститься и уйти из журналистики, либо работать на "Первом" или "объективном РБК", как они его называли. Это были совсем не те сокурсники, которых я ожидал встретить в Вышке».

Образуется порочный круг. Молодежь не читает современную русскую прозу, потому что она существует в выдуманной повестке, никак не отражающей близкие юной аудитории переживания и проблематику, но в то же время не торопится сама браться за перо. Потому что, потратив около года своей жизни на написание романа, условный молодой человек обнаружит, что издательства любят не отвечать на письма с рукописями по полтора года, литературные агенты в России — это бизнесмены, требующие по $200 за часовую консультацию без каких-либо гарантий дальнейшей работы, что монетизировать его произведение, если оно не написано целенаправленно по канонам нескольких редакций-монополистов, практически невозможно, что проза на «неудобные темы», перечень которых обновляется с регулярностью в пару недель и никем открыто не анонсируется, не имеет вообще никаких шансов на публикацию, а нотариус откажется депонировать его рукопись из-за упоминания в ней иностранных агентов. Могу позволить себе конкретику, поскольку имел несчастье познать эту кухню изнутри.

У меня есть предположение, как этот порочный круг можно разорвать. Если этого своевременно не сделать, словосочетание «русская литература» в обозримом будущем станет восприниматься исключительно как мёртвая описательная категория в контексте обсуждения наследия Пушкина, Достоевского и Толстого.

Что делать?

В 2009-м году благотворительный фонд «Вера» выпустил сборник рассказов под названием «Книга, ради которой объединились писатели, объединить которых невозможно». В него вошли произведения Бориса Гребенщикова, Виктора Ерофеева, Виктора Пелевина, Владимира Сорокина, Бориса Акунина, Людмилы Улицкой и других замечательных людей. На мой взгляд, пришло время для нового «невозможного объединения» писателей.

Упомянутых выше литераторов можно назвать невероятными счастливчиками. Они успели «сказать свое слово» и прочно закрепиться в литературной индустрии в тот непродолжительный период российской истории, когда для этого существовали относительно благоприятные условия.

Знаете, в России по-прежнему регулярно выходят несколько не нуждающихся в представлении печатных деловых изданий, которые даже при огромном количестве цензурных редакционных компромиссов сейчас могут позволить себе немного больше, чем все остальные. Тот парадокс, что в 2023-м году им всё ещё удаётся транслировать умеренную оппозиционность, пусть даже через эзопов язык и отказ от использования пропагандистской риторики, это прямое следствие возникновения этих изданий в 1990-х и начале 2000-х. За годы своего существования они успели стать практически полноценными медийными институтами, которые очень проблематично в одночасье закрыть и запретить. Однако даже в актуальном «отцензурированном» виде эти издания не могли бы возникнуть в 2020-х годах: Роскомнадзор бы просто не выдал им лицензию.

Аналогичная ситуация наблюдается и в современной русской литературе. Великая привилегия из года в год в конце лета — начале осени пойти в «Фаланстер» и купить новую книгу Сорокина или Пелевина — это такой же «подарок» инерции, как и свежий «КоммерсантЪ» или журнал «РБК» за завтраком в «Кофемании». Стоит отдавать себе отчёт в том, что такие важные произведения, как «День опричника», «Голубое сало» или «Норма» не имели бы шанса на публикацию, если бы их рукописи в 2023 году разослал по немногочисленным издательствам автор-дебютант. И русская изящная словесность, вероятно, не досчиталась бы культового литератора.

Чтобы не становиться заложником государственной шизофрении и не обрекать журналистов на беспросветный алкоголизм из-за письма в стол, а читателей — на потребление исключительно отфильтрованного властями контента, многие редакции в 2022 году покинули Россию и сконцентрировались на работе для русскоязычной аудитории уже за рубежом. Мне кажется, что литературному сообществу также следует запустить проект, который не ориентировался бы на работу в России в условиях нескончаемых компромиссов и не зависел бы от российской инфраструктуры в принципе.

Первым шагом на этом пути стало создание в апреле 2023 года неподцензурного издательства Freedom Letters, которое уже успело выпустить несколько чрезвычайно важных текстов, в том числе совсем молодых авторов. И подобные начинания, как любят выражаться российские чиновники, следует «масштабировать» — чтобы выводить локальные проекты в культурный мейнстрим.

Крайне сильным жестом было бы создание премии для молодых авторов, совмещенной с виртуальным издательством для распространения произведений номинантов и лауреатов хотя бы в электронном виде. Однако этого недостаточно. Думаю, потенциальный успех такой инициативы мог бы зависеть от трёх факторов: широкой поддержки и вовлеченности в проект самых известных и авторитетных российских писателей, а также других «сочувствующих» публичных личностей, действительно щедрых премиальных выплат и смелой политики отбора произведений.

Акцент на, грубо говоря, «деньгах и знаменитостях» в моей пока что воображаемой премии — это не попытка сыграть на меркантильности молодого поколения. Как раз наоборот: это уважение к вполне здоровой потребности юных литераторов в самоактуализации, общественном признании и высокой материальной оценке их труда. Можно много говорить о том, что в литературу не приходят за деньгами и популярностью, но очередей из желающих продать свои рукописи редакции «Нового мира» за $30 молодых людей как-то не образуется. При этом почтовые ящики музыкальных лейблов переполнены демо-записями юных исполнителей, мечтающих зарабатывать на любимом деле и найти свою аудиторию.

Главная миссия подобной премии, на мой взгляд, должна состоять в предоставлении трибуны тем авторам, проза которых не могла бы по тем или иным причинам быть издана или «донесена до адресата» в России.

Возможно, что из этой инициативы сможет родиться новое литературное направление или даже традиция, которая заинтересует публику не меньше, чем постмодернистские эксперименты 1990-х годов.

Возможно, что такой премии удастся вернуть литературному труду в России былой престиж и стимулировать раскрытие новых талантов — зависит от того, найдутся ли среди успешных деятелей культуры персоны, готовые вложить своё время, силы и «паблицитный капитал» в будущее русской литературы. Думаю, что такие люди есть. Также хорошей идеей мне кажется проведение большой литературной резиденции для финалистов премии с участием именитых авторов в одной из стран Европы.

Все самые любопытные культурные изыскания и открытия начинаются с того, что их инициаторам просто предоставляют право голоса. В мировой истории литературы примеров тому предостаточно, от шестидесятников и писателей эпохи «великих реформ» до битников и американских и западноевропейских поп-литераторов 1990-х годов вроде Брета Истона Эллиса, Кристиана Крахта и Мишеля Уэльбека. Если отказывать молодым авторам в праве на эксперименты, юношеский радикализм, неудобные темы и переосмысление канонов, давить их цензурой и игнорировать, то литература действительно превращается в труднодоступную стагнирующую песочницу, где десятилетиями сидят одни и те же гномы с ярлыками на гениальность.