Могилы в Мариуполе

Фото: соцсети

С политической точки зрения свидетельства россиян — участников «СВО», вал которых захватывает книжный рынок России, и русскоязычных украинских авторов, публикуемых в эмигрантском издательстве Freedom Letter, — это разные высказывания. Объяснение, конечно, можно увидеть в объективных факторах: нахождении на противоположных сторонах фронта или наличии/отсутствии боевого опыта. Однако это не отменяет того, что за такими историями стоят разные модели мира.

Книги россиян — «трансцендентны»: они про утверждение себя или государства, про невротический поиск «высших смыслов», то скатывающийся в ненависть, то прикрывающийся человечностью.

Книги русскоязычных украинцев — «имманентны»: про тяготы рефлексии, про переживание, про вещественность и чувственность, про разрушаемый мир и новые социальные связи, а главное — про человеческое, включая его неприглядные стороны.

Разница личного опыта жертв российской агрессии ведет и к разной оптике. Публицист Анатолий Стреляный серьезно переживает разрыв с русскоязычной культурой. Эта тема важна и для филолога Андрея Краснящих, но он еще и беженец, поэтому его дневниковые записи содержат и рефлексию опыта потери собственного дома, включая горячо любимого русско-украинского Харькова, что, в свою очередь, близко к тому, о чем писали Г. Л. Олди (Олег Ладыженский и Дмитрий Громов).

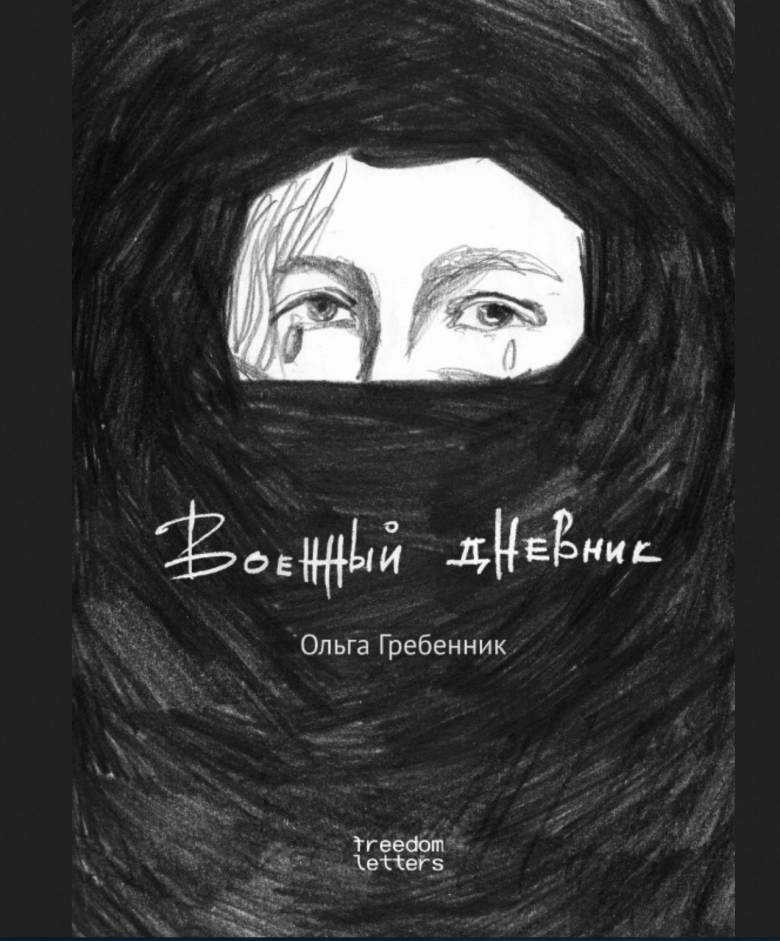

К этому же типу свидетельств о войне стоит отнести и недавно вышедшую книгу художницы и детской писательницы Ольги Гребенник «Военный дневник». До войны она жила в Харькове, однако работала иллюстратором и детским писателем для российского рынка. Ее дневник сначала вышел в Южной Корее, Италии и Румынии на местных языках и только потом — на русском.

«Дети рисуют мир под звуки взрывов»

Эти письменные заметки едва ли набирают в совокупности и десяти страниц, однако дополняются рисунками, ставшими визуальными свидетельствами пережитого опыта: неожиданная война, восемь дней в подвале, беженство ради спасения детей, Львов, разлука с мужем, Варшава, переживание за родителей, чью деревню обстреливают, страх неизвестности и приезд в Болгарию: «За девять дней меня освободили от дома, от мамы, от мужа. У меня остались только дети, собака, рюкзак за спиной и умение рисовать» (с. 9).

Но в центре оказывается не столько переживание потерь, сколько преодоление их. Это фиксация переплетения смерти и человечности, моментов темного страха и, наоборот, светлого и доброго — так что трагический рассказ прочитывается и как история, дарующая надежду.

В первый день в подвале харьковской многоэтажки «считаем взрывы и читаем в новостях, где они. Ждем, кто следующий…» (с. 19), но вскоре «люди оборудовали кровати и дополнительное освещение. Скоро здесь появится слово "уют"» (с. 24). А через два дня возникает уже новая норма: «Мои дети не боятся подвала. Здесь уже много друзей. Они немного ноют дома. Вера спрашивает: "Когда мы пойдем в подвал?"». Да, выстрелы напоминают о себе, а попадания ракет в соседние дома — страх, который «скручивает внутри живота» (с. 42), заставляя чувствовать себя нечеловечески беспомощным: «За шесть дней подвала ты превращаешься в таракана. Не шумишь, потому что прислушиваешься к взрывам» (с. 58). Осознание, что твой город стирают с лица земли, вызывает отчаяние. Но вот дети приносят в подвал мелки: «Теперь у нас почти наскальная живопись. Дети рисуют мир под звуки взрывов» (с. 66).

Freedom Letters

Но нельзя забывать, что все переживания, выплескиваемые в записи или рисунки, — они на фоне смерти и возможных потерь. Лучше всего это передает одна небольшая деталь: «У моих детей тоже с самого первого дня на руках были написаны имена, даты рождения и мой телефон. Да чего уж там. Себе я тоже написала на случай опознания. Это страшно, но я так думала» (с. 90).

В заметках Гребенник есть война и ее переживание, но нет образа врага. Только 3 марта 22-го, говоря о разрушаемом Харькове, она роняет: «Суки» (с. 68). И это единственное такого рода выражение. В Варшаве билеты в Болгарию ей помогает купить русская женщина, которая 30 лет живет здесь: «Она преподает русский, и вот теперь от нее отвернулась часть друзей. Так ведь нельзя… Не национальность определяет человека. Вчера я встретила ангела-хранителя в ее лице» (с. 108).

Рисунки-свидетельства в сочетании с краткими записями, регистрирующими происходящее и определенные эмоции, создают эффект соприсутствия. Гребенник словно намеренно отсекает многочисленные смысловые наслоения, которые она проговаривает, например, в интервью лета 2024-го: будь то связанные с более широким контекстом (паника в городе, попытки многих выехать) или с исторической глубиной (она пишет даты рождения детей на руках ввиду семейной истории ее бабушки в годы Второй мировой: «У нее на глазах погибла мама от взрыва, в нее попал осколок. И старшие сестры сдали ее в детский дом. И она не знает свою дату рождения. Сестры имя помнили, а дату рождения забыли. И в детдоме ей придумали новую»).

Однако это позволяет сконцентрировать внимание читателя на сугубо человеческой истории, передаваемой за счет конкретных эмоций и действий, с довольно сильной визуальной демонстрацией окружающей их материальности. Война же остается некоей внешней, ужасающей, хтонической силой, принуждающей героев к беззащитности, но и вырабатывающей у них в ответ практики сопротивления. И хотя рассказ Гребенник трагический по содержанию, структурно перед нами прогрессивный нарратив, поскольку главные герои спаслись и имеют шанс на будущее. «Вид из моего окна. Здесь чудесно», — пишет Ольга Гребенник в конце, уже после переезда в Болгарию.

«Мариупольская колыбель»

Воспоминания об осажденном Мариуполе Александры Крашевской близки по духу к дневнику Ольги Гребенник, но явно отличаются содержанием ввиду объективно другого опыта. Актриса, когда-то служившая в Мариупольском театре. Автомобильная авария 2012 года, долгое восстановление, два ребенка (один — с особенностями), а теперь — война, ставшая очередным испытанием. Книга Крашевской — это рассказ о выживании в штурмуемом Мариуполе. «В аду есть жизнь», — пишет в предисловии известная писательница Линор Горалик (с. 9), и с нею нельзя не согласиться. Это книга об аде — и одновременно о жизни в нем. И о потере города детства и той части жизни, которая связана с ним.