Когда они убьют Хованского, это, наверное, вызовет какой-то всплеск обсуждений и реакций, общество вздрогнет, и день-два только и разговоров будет, что о Хованском, тем более что он — из высшей лиги спорных и неоднозначных фигур (как Тесак, замученный в тюрьме, но вызвавший своей страшной смертью только очередной, вероятно, последний виток споров о том, был ли он при жизни нравственным человеком), ну и разделятся, конечно, мнения — одни скажут, что песня про «Норд-ост» была дурацкая, но это не повод убивать, другие — что в ютубе еще много таких, по кому тюрьма плачет, третьи — что надо было участвовать в «умном голосовании», а не вот это все. Тот случай, когда сам разговор о возможной смерти не прозвучит как предостережение, некого и не от чего предостерегать, да и будущее время в этом разговоре звучит немного странно — время как раз настоящее, действие совершается сейчас, и назвать это действие изъятием Юрия Хованского из жизни преувеличением не будет, его именно изымают, уже почти изъяли — жизнь человека, до такой степени погруженного в онлайн и минимизировавшего свое физическое существование до каких-то совсем базовых биологических нужд, обрывается уже тогда, когда его отключают от интернета, и это можно назвать тем неотрефлексированным свойством информационного общества, которое еще, как нетрудно догадаться, не раз даст о себе знать, но оно в любом случае не повод взывать (да и к чьему?) милосердию в том духе, что вы и так его уже наказали, не добивайте хотя бы физически — на ту силу, которая захватила Хованского, такие слова не действуют, для нее он — логичное продолжение в многовековом ряду тех людей публичных профессий, которых сажали и убивали «за слова», а уголовное «отвечать за слова» в российской реальности давно приобрело силу закона, основанного на почти легитимном консенсусе. Российское государство, дискомфортно прожившее первые постсоветские годы безразличия к любым словам, теперь осваивается заново в логоцентричной системе координат, оно взяло за основу гипотезу, что есть на свете слова, способные его сокрушить, и, не зная точно, какие именно это слова, со страстью неофита выстраивает границы, уводя за пределы допустимого целые фрагменты прежнего легального лексикона — ограничения на язык накладываются хаотично, и это уже едва ли не основа государственного устройства — что есть слова, действительно для него критически опасные и потому не подлежащие произнесению. Кому и в связи с чем подвернулся под руку именно Хованский — с этим наверняка связана какая-нибудь грязная государственная тайна, но о таком уже и гадать неинтересно — когда ни суда, ни закона, какая разница, кто именно их подменяет. Поиск заказчика в этом деле только рационализирует обрушиваемую на Хованского жестокость — в видимом, то есть сверх меры безжалостном и необъяснимом, — облике она слишком невыносима. Злая воля, месть, ненависть — они приемлемее хаоса, приемлемее беспричинного насилия, хотя в сравнении с другими политическими делами расправа над Хованским ближе именно к хаосу, чем к (бесчеловечному, но хотя бы объяснимому) политическому расчету.

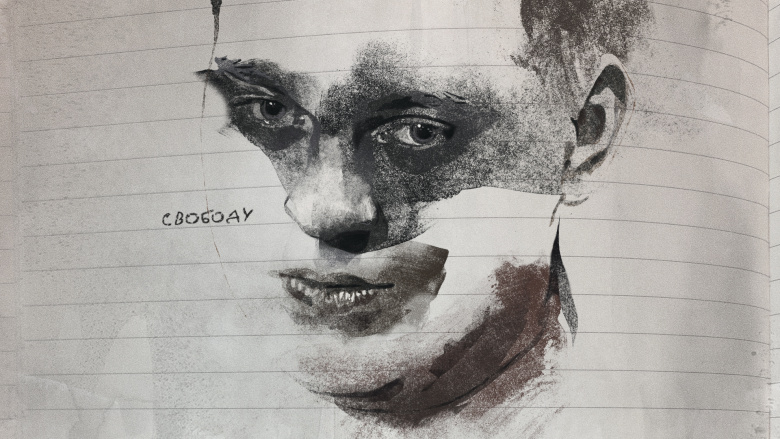

Жертва теракта. Юрий Хованский как узник нового типа

Настоящий материал (информация) произведен и (или) распространен иностранным агентом Проект «Republic» либо касается деятельности иностранного агента Проект «Republic»

Путь, которым его сейчас уводят в несвободу и смерть, прокладывается для многих других

«Примеряй на себя и имей в виду, что когда тебя будут утаскивать в клетку, мимо будут торопиться по своим делам прохожие, делающие вид, что их это не касается» — это, к сожалению, перманентное состояние российского общества, длящееся не один десяток и, наверное, даже не одну сотню лет. Лично я это впервые ощутил, ещё будучи ребёнком, когда приходилось как-то выживать среди местных школьных хулиганов. Уже тогда было ясно, что школьники и даже учителя предпочтут сделать вид, что они ничего не заметили, когда на их глазах стайка хулиганов будет избивать очередного «ботаника», пытаясь поставить его на деньги или что похуже. Я был участником одной из таких историй и ощутил это равнодушие в полной мере. Стало очевидно, что в таких делах каждый сам за себя. Мне тогда удалось выйти из этой истории без особых потерь, если не считать разбитой губы, но я потом долго удивлялся, почему мои одноклассники просто стояли и смотрели, почему учительница как ни в чем не бывало продолжила вести урок, несмотря на идущую у меня кровь. Разве что только умыться в раковине разрешила. Но больше всего меня тогда поразило именно бездействие одноклассников — ведь нас было много, человек 30, а их всего четверо. Мы бы могли все просто навалиться толпой на хулиганов и прекратить насилие. Но этого не произошло. Каждый за себя. Пронесло — ну и слава богу, сделаю вид, что ничего не было.

За слова и мысли наказывать нельзя. Точка. Но Хованский этот мало того что несимпатичный тип, так ещё и дурак и истерик. Вряд ли всё так плохо.

"Точка. Но...."

Пардон, но с такмм подходом Вы тоже выглядете малосимпатично.

А Вам что не по душе - точка или но?

Мне не по душе лицемерие и банальные приёмы демагогии. Надо выслужиться перед Режимом - делайте это с открытым забралом.

Демагогия - это когда выдвигается притягательный лозунг, но выдвигатель в него сам не верит.

Лицемерие - это притворство, несоответствие слов и поступков человека его истинным чувствам, убеждениям и намерениям.

То есть Вы не верите, что "За слова и мысли наказывать нельзя" - соответствует моему мировоззрению. А почему, собственно? Где Вы у меня найдёте что-то этому противоречащее? Просто огульно обвинили, поскольку это не соответствует вашему образу человека, который хочет выслужиться перед Режимом. И уж если об этом речь - а за какие слова и мысли наказывать, по-вашему, допустимо?

Кашин не счхитает Хованского истериком, раз принимает его истерию за чистую монету. Ну а я вот - считаю. Почему я не могу об этом высказаться без риска быть обвинённым вполовине смертных грехв?

Когда человек говорит "Точка", он этим подчеркивает категоричное отношение к предшествующему тезису безотносительно конкретных кейсов. Вы же не просто продолжили анализировать кейс Хованского, но еще и в ключе противоречия своему якобы принципу.

"Судить за слова нельзя никого и никогда. Точка. Но Хованского, в принципе, норм, можно и посадить/пытать/убить"

Ну переформулирую: Несмотря на то, что Хованский малоприятный тип и дурак ( с этим и Кашин согласен), а также ИМХО истерик - всё равНО его сажать нельзя, так как за слова сажать нельзя. Никого. Даже Хованского. Так понятнее?

Да, уже получше. Имхо, в такой последовательности и стоило писать.

Да нет. Первым тезисом лучше ставить обший, а иллюстрировать или контриллюстрировать - частным случаем

Кашин, я посмотрел стрим. Я так подозреваю, что Голованов считает, что ты продался Ходорковскому из-за меня. Типа я очень не люблю генерала Смирнова, а он у Ходорковского Юкос забирал. А на самом деле я не люблю генерала Смирнова, потому что считаю, что он ответственен за программу убийств в России, в том числе Навального. Ну просто так это все выглядит со стороны.

Отличная статья. На мой взгляд, одна из лучших, написанных Олегом в последнее время. Это уже не только и не столько публицистика, сколько протест против дегуманизации, которая стала привычной для нашего общества. Холодность и жестокость, которая распространилась во все сферы. Никто в нынешней России не заслуживает уважения, внимания и защиты, можно легко топтать жизнь и чувства обычного человека, исключая мифические чувства верующих.

Именно обыденность зла превращает Россию в страну кафкианской реальности. Кафка, который всегда с тобой. И наиболее ярким (а точнее, мрачным) воплощением этого морока стал суд и охранка. Для них человек - некое не заслуживающее внимание существо, которое годится для пыток и издевательства над ним. При этом часто даже не со зла, а по привычке. Сегодня на "Дожде" Виктория Ивлева очень точно описала обыденность зла.

Вспомнил строчки из "Реквиема" Марины Цветаевой.

"К вам всем — что мне, ни в чем не знавшей меры,

Чужие и свои?! —

Я обращаюсь с требованьем веры

И с просьбой о любви".

Посмотрел дату написания. 1934 год. Поэт хорошо чувствует эпоху. Европа вступала в один из самых трагичных периодов своей истории.

Да, хорошая статья!

Уж не Цветаеву (которая уморила одну из своих дочерей) ставить в один ряд с Хованским. У последнего и проступок пожиже, и талант.

Отправили сегодня ему письмо, ему и еще 9 политзекам. Грустно это. Каким бы мерзким человек не был в жизни, он такое не заслужил.

По какому-то странному совпадению у этого Хованского проблемы начались после того как он ролик про Лукашенко выпустил. Я вот вполне допускаю, что Лукашенко позвонил "другу Саше" (Бортникову) и попросил того наказать по полной. А в России если кого-то сильно хотят наказать, то уже ничего не спасет. И судя по тому беспределу, который там устраивают, похоже это на то, что с самого верха кто-то решил его наказать...

Да, тоже с этим связал.

я так подозреваю, у вас это на стриме и почерпнул, эту мысль глубокую

сам бы я никогда не полез смотреть, что он там вообще снимает, на его канал

там Кашину кто-то эту мысль продвигал на стриме

а я на 146% доверяю стриму Кашина

Вот примерно такое отношение у меня ко всему этому:

https://republic.ru/posts/102328#comment-190385

А Хованский - всего-лишь небольшой подарок и ублажение, который ничего и не стоит к тому же - очередной подаренный холоп и живодерски убиенный у всех на глазах.

По крайней мере, лучшую версию всему этому не придумать ..

Если бы Хованский не был асоциальным сычом, то, добившись финансового успеха, продолжал бы деятельность из другой страны, где не спросят за слова под угрозой швабры. У него-то возможности были. Возможности и время. И опыт истории с Тиньковым. Когда криминал, "правоохранители" и пропагандисты, вроде Гоблина, работали в тесной связке.

Олег в последнее время прям в ударе, одна статья лучше другой.

Ефремов, при всей симпатии к нему сидит, не формально, а за преступление.

Видимо, имеется в виду, что мера наказания за преступление связана с его политической позицией. Будь она другой - и наказание могло бы быть существенно мягче.

Хмммм........... убийство по неосторожности с отягчающими обстоятельствами. Почему все считают, что его слишком строго наказали? Какое-то сравнение есть вообще с аналогичными случаями?

Просто мне тоже кажется, что это за уши притянуто. Просто Ефремов - публичный человек и поэтому столько внимания. Но это вообще всего-лишь мое впечатление, я во всем этом не разбирался даже, но никакого такого эмоционального негодования по поводу Ефремова не испытываю. В моем представлении примерно так и должны карать, когда пьяным за рулем убиваешь кого-то... Другое дело, что Юмашева отмазали, когда он человека убил, и таких случаев много. Типа как сын Пескова в 17 лет гоняет и ничего...

Так никто не считает, что "слишком строго". Просто очевидно (вы сами перечислили примеры), что человек с подобным уровнем известности и доходов, обычно избегает такого (справедливого!) наказания. А вот конкретно Ефремову избежать не удалось. И мы догадываемся, почему.

Именно. Так-то и Рашкин браконьер, но есть нюанс