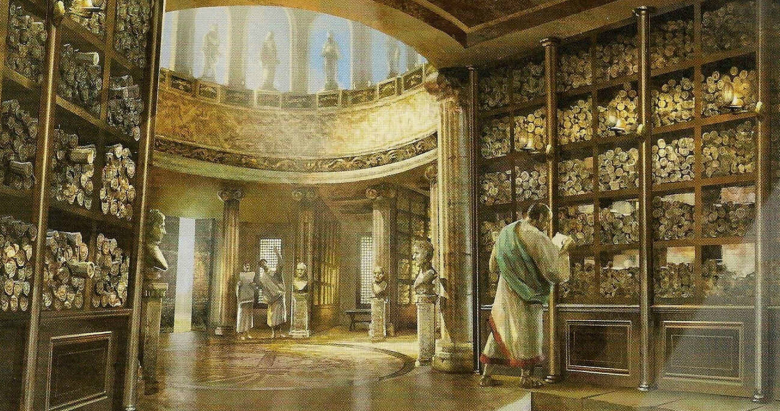

Александрийская библиотека. Иллюстрация: wikipedia.org

Современный человек понимает, насколько хрупка современная цивилизация. Стресс от боязни потерять культуру и прогресс снимается двумя проверенными способами: через потребление медиапродукции жанра постапокалипсис и составление списков и создание архивов. Могут ли Youtube и облачная инфраструктура данных стать цифровой библиотекой Ашшурбанапала для наших потомков?

Примерно 2600 лет назад на территории современного Ирака, а в то время — Ассирии, по приказу царя Ашшурбанапала была создана огромная библиотека. Во дворце был собран весь корпус знаний, доступный интеллектуалам древней Месопотамии: религиозные и гадательные обряды, медицинские трактаты, эпос о Гильгамеше, учебники по астрономии, теории государства и права. Записи были сделаны на глиняных табличках, на ассирийском и вавилонском диалектах аккадского языка, а также более древнем шумерском.

В 612 году до н.э. Ниневию, ассирийскую столицу, взяла штурмом коалиция вавилонян и мидян. Город был разрушен, население вырезано. В пожаре, который уничтожил Ниневию и завершил историю Ассирии, произошла своего рода «архивация данных» библиотеки: огонь закалил клинописные таблички, позволив им без потерь перенести следующие неспокойные для Ближнего Востока 2460 лет, пока в 1849 году библиотеку не открыл британский археолог Остин Генри Лейард.

В данном эпизоде из древней истории можно выявить несколько паттернов, которые до самого недавнего времени сохранялись в человеческой работе с архивацией данных. Первый паттерн — центр хранения информации создается по личной инициативе отдельного лица (иногда группы лиц). Так, президент США Джон Адамс инициировал создание Библиотеки конгресса, Павел Третьяков создал галерею имени себя, Птолемей I Сотер распорядился создать Александрийскую библиотеку.

Второй паттерн — отбор данных для архивации осуществляется по некоему принципу. Это мог быть вкус коллекционера: Морозов собирал импрессионистов, а Третьякова интересовали вещи вроде «Стычки с финляндскими контрабандистами». Однако это может быть и особая система комплектования: например, все крупнейшие книгохранилища, вроде Британской библиотеки или «Ленинки» (РГБ), пополняются за счет обязательного депонирования — любая книга, изданная на территории страны, должна быть представлена в библиотеке (так называемый обязательный экземпляр).

Наконец, третий паттерн — крупные центры хранения данных уязвимы. В этом смысле погром Александрийской библиотеки армией императора Аврелиана и пожары в крупнейших отечественных библиотеках — Академии наук СССР (1988) и ИНИОН РАН (2015) — указывают на одинаковую системную уязвимость таких структур.

Цифровые технологии, если они приходят в какой-то вид человеческой деятельности, сильно все изменяют: в пассажирских авиаперевозках исчезли профессии штурмана и бортинженера (это все теперь делает компьютер), личная жизнь устраивается через Tinder (здесь раньше тоже был своего рода «бортинженер» — назывался «сводня» — которого заменили смартфоны), вместо диспетчера таксопарка теперь работает приложение в телефоне и так далее.

Разумеется, архивы тоже меняются. Ведущие библиотеки и музеи оцифровывают свои фонды, то есть сканируют физические объекты и загружают их увеличенные изображения в компьютерную память. Появилось направление digital humanities, которое работает с оцифрованными материалами и цифровыми данными. Суть архивации, однако, не меняется — мы по-прежнему следуем паттернам Ашшурбанапала.