«До Сталинграда 13 километров»: немецкие солдаты на пути к своему самому страшному поражению в войне, лето 1942 года

Фото: Bundesarchiv, Bild 101I-218-0506-31 / Sautter / CC-BY-SA 3.0

В начале марта российская армия перешла в наступление на позиции ВСУ в Курской области. Военные аналитики и корреспонденты, говоря о безрадостных перспективах украинских войск на этом участке фронта, начали дружно использовать термин «котёл». Действительно, такая угроза для подразделений украинской армии близ города Суджи сохранялась вплоть до 12 марта; судя по всему, большей части группировки удалось покинуть райцентр.

Само понятие «котёл» ещё со времен первых боёв на Донбассе в 2014 году хорошо знакомо российской и украинской аудиториям. Тогда поддерживаемые РФ формирования «ЛДНР» отрезали и уничтожили значительные силы ВСУ под Иловайском и Изварино, а год спустя — под Дебальцево. В свою очередь украинской армии до сих не удавалось проводить крупные операции подобного характера — в тех случаях, когда ВСУ наступали, их противник вовремя покидал позиции.

И хотя со стороны это могло показаться обычным бегством, со стратегической точки зрения своевременное отступление иногда оказывается самым верным решением. Тем не менее о «котлах» начинают говорить каждый раз, стоит линии фронта хоть немного измениться. Но причем здесь вообще указанный предмет кухонной утвари?

Котёл, карман и сумка

Само понятие «котёл» (kessel) как военный термин только в XIX веке ввели в обиход немецкие военные теоретики. Причём использовали они его для описания не побед, а провалов австрийской и прусской армий во время Войн третьей и четвертой коалиций с империей Наполеона.

Битва при португальском Бусаку, 27 сентября 1810 года: англичане (в красной форме) пытаются остановить наступление войск французского маршала Массены

Изображение: Wikipedia / Ричард Симкин

Выражение Einkesselung («оказаться в котле») прижилось наравне с Eingeschlossen («оказаться запертым, отрезанным, окруженным»). Здесь подразумевалось состояние бурлящего котла, где всё и вся находится в хаосе, но со временем его «температура», то есть способность к сопротивлению, начинает падать. Аналогия удачно подошла для состояния окружённых армий, уже лишившихся шансов изменить расклад на поле боя.

Иногда даже можно встретить термин «лихорадка котла» (Kessel fever), которая отражает падение морального духа солдат, отрезанных от своих главных сил: панику, отчаяние, безысходность и, наконец, апатию.

До поры до времени слово «котёл» нечасто встречалось в военных трудах, официальных документах или прессе, но всё изменилось во время Второй мировой. Тактика блицкрига, которая сначала применялась нацистами, а потом была взята на вооружение и их противниками — в первую очередь Красной армией — популяризировала термин. Глубокие прорывы по фронту всё чаще оставляли отрезанными от своих крупные воинские соединения врага.

Котлы множились, но в советской историографии они чаще всего использовались именно в отношении немцев: например, Курляндский или Демянский котлы. В отношении Красной армии данный термин не прижился. В СССР не хотели вспоминать, что в начале войны с Германией сразу по несколько своих крупных соединений тоже попадали в окружение противника.

Вообще в разных языках встречается немало аналогов «котла» как оперативного термина.

В русском — изначально это «мешок», в английском — «карман» (pocket), в итальянском — «сумка» (sacca). Так или иначе все они сводятся, как правило, к одному — фланговому охвату войск противника, то есть взятию в клещи, с дальнейшим окружением, полным блокированием и последующим разгромом.

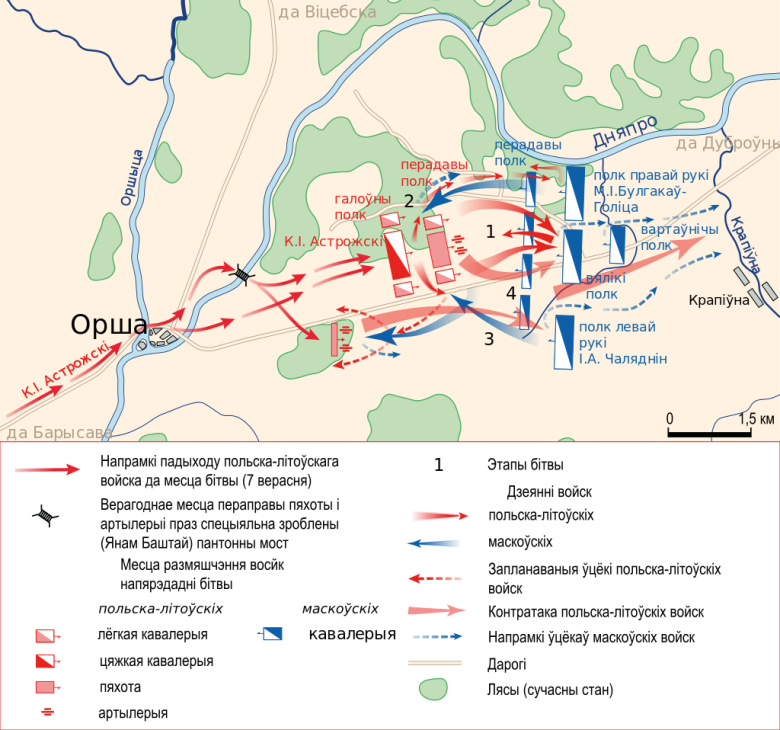

Пример неудачного окружения противника: битва под Оршей в 1514 году между Великим Литовским (красным) и Московским (синим) княжествами. Как видно, русские войска атаковали противника, но в итоге потерпели жестокое поражение

Изображение: Wikipedia / Чаховіч Уладзіслаў

Такой манёвр известен с древнейших времён — очевидно, это был вообще один из первых тактических приемов в истории войн. Бывало, что те армии, что устраивали кому-то «котёл», использовали для этого условия местности, действуя только одним флангом, тогда как функции второй «клешни» выполняло какое-то непреодолимое препятствие — чаще всего водоёмы или горы.