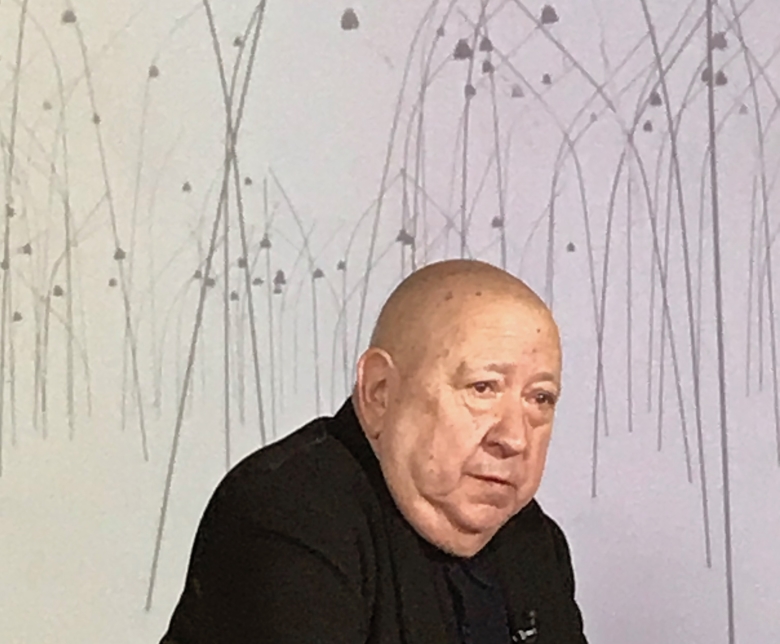

Кристиан Болтански на фоне инсталляции Animitas (Blanc) – 13-часового видео, записанного в пустыне около Мертвого моря

Ирина Мак

14 июля 2021 года умер Кристиан Болтански. Интервью с ним мы публиковали прошлым летом, это был один из первых – и, как нам кажется, самых недооцененных материалов журнала «Отдел культуры». В нем виден и художник, и человек. Давайте вспомним.

Болтански был одним из самых известных и почитаемых современных художников. И в мире, и во Франции, где он родился в 1944 году, где в 2010-м, в парижском Гран-Пале, прошла посвященная Болтански международная выставка Monumenta, а в марте нынешнего года завершилась его ретроспектива в Центре Помпиду. Там были собраны самые известные видео и инсталляции Болтански, созданные за последние полвека, а следующую его ретроспективу обещает ГМИИ им. А.С. Пушкина. В ее детали художник пока никого не посвящает, но недавняя выставка с его участием в Еврейском музее и центре толерантности дала возможность поговорить с художником о вещах, к которым обращено все его творчество. О памяти реальной и мнимой, о рождении и смерти, травме и утрате – обо всем этом нам в последние месяцы тоже не дают забыть.

Вернуться в Одессу

– На выставке в Еврейском музее было показано Animitas (blanc) – 13-часовое видео, записанное в 2017 году в пустыне около Мертвого моря. Объясню читателям, что это давний ваш проект, впервые реализованный в чилийской пустыне Атакама, где сохранились сотни рукотворных алтарей, сооруженных в память о жертвах Пиночета, пропавших и оставшихся без погребения. Вы установили там 800 японских ветряных колокольчиков и записывали их звук и видео в течение всего светового дня.

– Схема колокольчиков, вы, наверное, знаете, повторяла карту звездного неба в момент моего рождения – 6 сентября 1944 года.

– Число 800 что-то значит?

– Нет, проект был реализован в разных местах, и везде их число было разным. Больше всего было в Японии (инсталляция «Лес шепотов», 2016, на острове Тесима. – И.М.), где бесконечное количество колокольчиков, потому что любой человек может купить за гроши такой колокольчик и кому-то его посвятить. Я начал с Атакамы, потому что там оказались останки огромного числа людей. Дети искали их тела, и они действительно были обнаружены. Но я бы не устанавливал прямой связи между трагедией и географией. Атакама – мистическое место, наполненное духовным смыслом без какой-либо конкретики. Это точка, приближенная к небосводу, человек находится там на минимальном расстоянии от звезд. Для меня существует четыре таких точки на Земле. Помимо Атакамы, это остров Орлеан в Квебеке (он близко от Северного полюса), гора в Японии, имеющая сакральное значение для буддистов, и Мертвое море, где все началось. Я снимал Animitas в пустыне у Мертвого моря, совсем не имея в виду Холокост и вообще трагедию. У меня есть проекты, где все наполнено грустью, а это просто такое, знаете, тихое, молчаливое произведение.

– Первой работой Кристиана Болтански, которую я увидела, стала инсталляция «Пропавший дом» в Берлине, на Гроссе Хамбургер штрассе. На брандмауэры соседних домов, между которыми стоял третий, уничтоженный в конце войны бомбежкой, вы повесили таблички с именами и профессиями погибших жильцов. Подобные тем, что вешают на входную дверь. Насколько я понимаю, это был первый такого рода объект на территории Восточного Берлина?

Кристиан Болтански. «Пропавший дом», 1990, Берлин

Ирина Мак

– Да, 1990 год, сразу после падения Берлинской стены. Меня попросили тогда придумать проекты в Восточном Берлине и Западном. На западе, на месте уничтоженной библиотеки, я сделал витрину, в которой экспонировались документы, посвященные погибшим, – я нашел очень много и бумаг, и фотографий. А на востоке придумал таблички. Вы ведь понимаете, это был еврейский район, напротив – еврейское кладбище. Но после депортации евреев в домах поселились немцы. Думали, что навсегда, но тоже погибли. Я попросил найти списки тех и других, мой «Пропавший дом» – просто размышления на тему случая и судьбы. Там же вперемешку таблички, посвященные немцам и евреям. Предполагалось, что это будет временная инсталляция, но жители захотели ее сохранить.

– Мы до сих пор вспоминаем ваших «Призраков Одессы», показанных на 1-й Московской биеннале современного искусства в 2005-м. Очевидно, что выставка была посвящена памяти вашего отца, предки которого были родом из Одессы, но открылась все-таки в Москве. В Одессе вы ведь так и не побывали?

– Я все мечтаю когда-нибудь там оказаться, в 12 лет даже чуть было не попал в Одессу. Мы тогда приехали в СССР всей семьей на машине. В ней и ночевали. Однажды, я хорошо это помню, ночевали прямо в центре Москвы.

Кристиан Болтански. Фрагмент инсталляции «Призраки Одессы». 1-я Московская биеннале современного искусства, Государственный музей архитектуры, Моска, 2005.

Courtesy moscowartmagazine.com

– Вам было 12, значит, 1956 год?

– Да, незадолго до Фестиваля молодежи и студентов. Из Москвы отправились в Одессу, но не доехали – километров за 30 до Одессы папа повернул назад. Сказал, что не может туда вернуться. А я всегда хотел поехать в Одессу на поезде. Потому что бабушка с дедушкой уехали оттуда на поезде. Сохранился самовар, который они вывезли, я мечтал на поезде же его вернуть в Одессу, но, к сожалению, поезда туда теперь не ходят.

Искусство должно быть тотальным

– Когда они приехали в Париж?

– В 1892 или 1893 году. Отец родился в 1896-м.

– На каком языке говорили дома?

– Сложный вопрос. Мне кажется, отец с бабушкой притворялись, что говорили по-русски, но бабушке на самом деле ближе был идиш. Когда я в Москве, я не понимаю язык, на котором тут говорят, но звуки его мне знакомы. Я знаю по-русски только «оставь, наконец». От бабушки.

– Еврейские бабушки так любят говорить.

– Но в каждом из нас есть что-то от всех наших родных. Если лицо – мозаика, составленная из черт людей, живших до нас, то душа, я в это верю, такая же мозаика из частичек душ наших предков. Во мне есть что-то, чего я не пережил и не узнал сам, воспоминания, доставшиеся мне от предков. Я воспитывался в христианской религии –отец еврей, а мама была корсиканкой, – но близкие друзья всегда мне говорили, что какие-то ранние мои работы идеально вписываются в еврейскую традицию. Хотя я этих традиций не знал.

– О каких работах идет речь?

– Например, я придумал произносить вслух имена умерших людей. Это еврейская традиция, но я о ней не знал, когда придумал проект. Эта практика живет во мне, я реализую что-то, что никак не связано с моими реальными переживаниями, но связано с тем, что пережили родители. Не могу назвать себя сейчас верующим человеком, но меня очень интересует религия, особенно еврейская, потому что она не дает ответов – только ставит вопросы. Религии, которые навязывают ответы, я не терплю.

– Вы упомянули дату вашего рождения – через несколько дней после освобождения Парижа. Дитя победы.

– И мое полное имя – Кристиан-Либерте.

– Ваш отец вынужден был прятаться во время оккупации Парижа. Насколько откровенно родители делились этими воспоминаниями?

– Я постоянно об этом слышал. Если у истоков судьбы любого художника лежит травма, во что я верю, то моя травма состоит в том, что с двух-трехлетнего возраста я постоянно слышал истории выживших, переживших эту трагедию. Вся наша жизнь была следствием этой трагедии – родители как будто боялись расстаться друг с другом и со мной и моими братьями. Утром мы садились в машину, мама отвозила папу на работу, нас в школу, вечером мы так же возвращались. Спали в одной комнате. При этом я настаиваю на том, что мое творчество – не о Катастрофе, оно универсально. Я задаюсь общими вопросами – что такое случай, что такое вина и невиновность, стоит ли избрать путь добра или путь зла. В этом смысле я себя считаю традиционным художником – в искусстве, как и в жизни, существует конечное число вопросов, все мы ищем бога и пытаемся понять, почему мы смертны, думаем о сексе, красоте, природе. Я существую в том же континууме. Просто говорю языком своей эпохи.

– Языком инсталляции и фотографии. Но начинали вы с живописи. Почему отказались от нее?

– Потому что верю в идею тотального искусства. В 2010 году на моей выставке в Гранд-Пале в Париже я попросил отключить отопление. Мне важно было, чтобы зрители прочувствовали холод, зиму, эти запахи. Для меня искусство должно быть тотальным, а не только визуальным. В итоге зрители становились частью произведения, погружались внутрь. Если кто-то скажет, что Болтански замечательный концептуальный художник, это значит, что я провалился. Я хочу, чтобы посетители забыли, что они в музее, отошли от внешней созерцательности, что-то прочувствовали.

Художник должен вызывать эмоции и задавать вопросы. Я родился в эпоху минимализма, можно сказать, что минимализм и есть мой художественный язык, но одновременно мне хочется тронуть зрителя. Сегодня меня спросили, почему я использую в инсталляции коробки от печенья. С одной стороны, это очень минималистский объект, с другой стороны, эти коробочки можно найти в доме матери или в них хранится что-то из детства. Или прах умерших. То есть это сентиментальный объект.

– Как печенье «Мадлен».

– Да, в жизни всегда происходит узнавание – не открытие нового. Человек узнает в произведении искусства себя, именно поэтому мы можем читать и воспринимать Пруста, и все когда-то испытывали ревность, оказываясь в таких же ситуациях. В этом прелесть и красота искусства: художник говорит о себе и одновременно выходит на универсальный уровень, на котором каждый узнает себя. У художника не лицо, а зеркало, и когда люди смотрят на его произведения, они видят частичку себя.

– К вопросу о случае: я видела ваш проект «Шанс», показанный в 2011 году в Венеции в павильоне Франции. Павильон был заполнен металлоконструкциями, по которым ползли во все стороны фотопленки, каждый кадр которых представлял собой портрет новорожденного младенца. А на мониторах мы видели фотороботы, составленные из фрагментов разных лиц, и каждую секунду отсчитывалось число людей, родившихся и умерших в тот самый момент. Это был один из главных проектов на биеннале, расскажите его историю.

Кристиан Болтански. «Шанс», 2011. Фрагмент проекта в павильоне Франции на Биеннале современного искусства в Венеции

Ирина Мак

– В нем было задействовано огромное количество младенцев. И все это было про разницу между судьбой и случаем.

– В чем она состоит, по-вашему?

– Представим себе, что, выйдя сейчас из музея на улицу, я попаду в автокатастрофу и умру. Если я религиозный человек, для меня это будет рок, судьба: значит, я должен был оказаться в Москве и здесь погибнуть. Если я не религиозен, для меня это будет лишь вопрос случая. Любой мой проект – притча, и тут я задавался вопросом, почему мы такие, какие есть. Не потому ли, что наши родители решили заняться любовью именно в этот конкретный момент. Если бы они решили это сделать через секунду, мы получились бы другими. Может быть, они бы решили вообще не заниматься любовью.

Произведение как психоанализ

– Не могу не спросить о будущей вашей ретроспективе в Пушкинском музее в Москве. Когда она состоится – через год, два?

– Мне кажется, гораздо раньше. Я уже в таком возрасте, что надо торопиться.

– Что там будет?

– Не уверен, что я уполномочен об этом говорить. Могу только сказать, что со мной работает потрясающая команда кураторов. Поэтому все, чего мне хотелось бы от этой выставки, будет сделано.

– Вы часто рассказываете, что бросили школу, а до этого в нее не ходили. Таким образом, вы совершенный автодидакт, но кого-то же вы считаете своими учителями.

– Я бросил школу в тринадцать лет, но дальше встречался и взаимодействовал с людьми, которые хорошо учились и много знали. Очень важно для художника встретить нужных, правильных людей. Очень многое я взял у моих братьев и друзей.

– Вы называете своим близким другом великого театрального режиссера Тадеуша Кантора. Были ли у вас совместные работы?

– Кантор давно умер – 30 лет назад. Я могу назвать его скорее своим наставником, очень люблю все, что он делал. Таких главных наставников было два – Тадеуш Кантор и Пина Бауш. Вообще, если говорить о судьбе художника, для меня это затяжной психоанализ. Все начинается с травмы, и по мере того, как ты ее проговариваешь, начинаешь чувствовать себя лучше. Сейчас я себя чувствую лучше, чем 10 или 20 лет назад. Постепенно, по мере того, как ты вытесняешь грусть из себя, ее экстернализируешь, она уходит.

– У искусства, таким образом, функция психоанализа?

– Для художника точно.

– А для зрителя?

– Я своим искусством стремлюсь задавать вопросы и надеюсь, что зрители, глядя на него, так же начнут задавать вопросы себе – целую цепочку вопросов, и постепенно придут к лучшему пониманию самих себя. Надеюсь, что те, кто приходит смотреть мои инсталляции, проекты, шоу, что-то чувствуют. Как человек, который, заходя в церковь или синагогу, может ничего не знать о религии, но впитывает атмосферу этого места. Я хочу, чтобы именно это переживание они унесли с собой. Не то чтобы они сказали: «какая прекрасная работа», «какой замечательный художник». Хочу, чтобы они сели и тихо подумали. Потому что главный вопрос, которым я задаюсь, – насколько все мы одновременно и уникальны, и важны, и хрупки. Мы помним дедушку, но уже не помним прадедушку. Я помню бабушку, но я единственный в семье, кто ее помнит. Те, кто был воплощением важности, очень и очень быстро исчезают, уходят из памяти.

– Раз уж мы заговорили о долговечности: произведения искусства, сделанные с помощью современных медиа, кажутся менее долговечными, чем картины Рембрандта. Выключится не вовремя электричество, и они могут исчезнуть. Важно ли для искусства быть долговечным?

– В моем случае – нет: 90% моих произведений уничтожаются после выставки. И воспроизводятся. В Японии есть храмы, которые каждые 20 лет уничтожаются, а затем воссоздаются. Если говорить о передаче опыта сохранения памяти, на Западе это происходит через реликвии – мощи святых. Но в Японии и отчасти в еврейской традиции это происходит через знания, а не через объекты. Именно к этому я стремлюсь.

– Тут мне кажется правильным вернуться к теме Холокоста как к образцовой, если говорить о сохранении памяти. На эту тему создано много произведений искусства, но хорошего среди них мало. Почему? Большинство фильмов в лучшем случае похожи на «Список Шиндлера» – просто чтобы выжать слезу.

– Мне кажется, хорошие фильмы о Холокосте невозможны. Единственный, который мне нравится, это «Шоа» Клода Ланцмана – интервью и никаких образов. Для меня Холокост – что-то настолько сакральное, что должно быть неприкосновенным. Поэтому я работаю с «Мертвыми швейцарцами» (проект, который начался в 1990 году и построен на некрологах из швейцарских газет и любительских фотографиях покойных. – И.М.): у швейцарцев нет исторической причины умирать, они улыбаются, хорошо едят, они богаты. «Мертвый швейцарец» звучит отчасти как шутка. А когда ты говоришь о мертвых евреях, все очень усложняется. Я же, напомню, стремлюсь к универсальности. Возвращаюсь к вопросу, который меня тревожит: судьба или случай. Мне кажется, что все выжившие задаются вопросом: «Почему я? Почему я выжил?» Я никогда не хотел об этом говорить напрямую, по разным причинам, но конечно, все они связаны с Шоа.

Кристиан Болтански. Фрагмент инсталляции «Архив мертвых швейцарцев», 1991

Courtesy IVAM – Институт современного искусства Валенсии

– Например?

– Например, я верю, что все люди по сути своей хорошие и добрые, но каждый способен убить своего соседа.

– Все?

– 95%.

– И вы?

– Возможно. Мне важно, чтобы меня воспринимали как универсального художника, но все-таки расскажу вам историю из жизни моей семьи. Во время войны во Франции был закон, по которому еврейские семьи не имели права заводить домашних животных, а у родителей была кошка. Однажды кошка пробралась в квартиру соседа и там написала. Тогда сосед заявился к моим родителям и сказал, что если они тем же вечером не убьют кошку, он на них донесет. Кошку пришлось убить. Уверяю вас, этот сосед не был злодеем или плохим человеком, но он почувствовал власть. В том числе власть убивать.-