Макет работы петербургской арт-группы «Явь». Художники были задержаны 23 августа при попытке нанести это граффити на Старо-Петергофском проспекте

Фото: арт-группа «Явь»

«А как сейчас в России обстоит дело с неофициальным искусством?» — спросил меня студент Гарвардского университета, куда я был приглашен с выступлением лет пятнадцать тому назад. «Никак не обстоит. Его нет», — ответил я.

«А новый андеграунд возможен?» — не унимался студент. «Станет возможным, — ответил я, — если возникнет новое официальное искусство. А его тоже нет».

Так разговор и завял, а зря.

Эх, задний мой ум. Эх, не так надо было ответить. Поподробнее, пояснее. Студент ведь только и знал, что был какой-то андеграунд, какое-то неофициальное искусство, «преследуемое властью и давимое цензурой». Все это так, молодой человек, но все сложнее и интереснее. Слушайте.

Неофициальной культурой было не просто все, что оставалось за бортом издательств, выставочных и концертных площадок, студий звукозаписи, буфетов творческих союзов и Домов творчества, а также совещаний молодых писателей и читательских конференций.

Примерно к середине 70-х годов неофициальность была воспринята многими из нас как сознательная позиция, для кого-то гражданская, для кого-то эстетическая, для кого-то и та, и другая.

В этой среде уничижительной рецензией было: «Старик, что за херню ты написал. Это же печатать можно хоть завтра».

Сами способы функционирования искусства, сами особенности литературно-художественного быта — самиздат, домашний концерт, ритуальные хождения по художественным мастерским — постепенно стали осознаваться как эстетический принцип. Принцип, настаивая на котором, художник получал шанс победить на своем поле. Победить не в борьбе с официозом, который он просто с какого-то момента перестал воспринимать как культурную реальность, а в борьбе с сиротливым чувством собственной маргинальности.

От власти требовалось одно — не трогать, не лезть. Но оно, разумеется, и трогало, и лезло.

С наступлением перестройки жесткая граница стала естественным образом размываться. Звание «неофициала» стало даже на какое-то время престижным. В головах многих интеллектуально неокрепших умов воцарилась энтузиастическая каша, где слова «андеграунд», «авангард», «постомдерн» и все прочие еще недавно сомнительные и соблазнительные слова пребывали в свободном броуновском плаваньи.

В один из тех дней я увидел афишу, приглашающую в какой-то выставочный зал на «выставку авангардистов Киевского района».

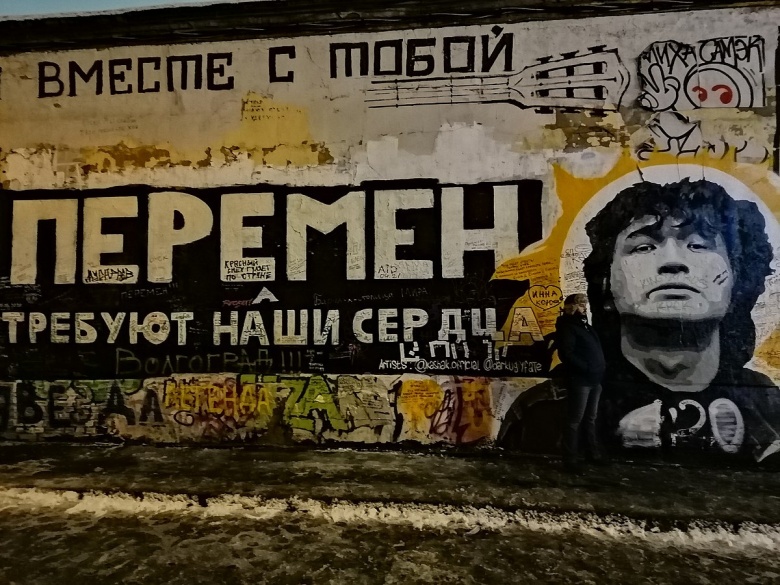

Стена Цоя в Кривоарбатском переулке Москвы

ru.wikipedia.org

Это было время глуповатое, веселое, двусмысленное. Выступления поэтов собирали большие залы, шквально реагировавшие на такие ключевые слова, как «партия» или «жопа». На выставки ходили толпами. В мастерских паслись тучные стада западных галеристов, на волне «горбимании» решивших устроить и устроивших-таки (правда, ненадолго) русский художественный бум. В эти годы возник выдержавший испытание временем музыкальный фестиваль «Альтернатива». В эти годы возникло «параллельное кино». Возникли и довольно долго продолжали возникать литературные салоны и клубы. Всего навалом. Жаловаться грех.

Потом как-то все устоялось, просеялось. Художники — кто уехал, кто остался, кто занялся чем-то другим. Писатели — кто выпустил книжки, кто не выпустил, потому что стало неинтересно. Появились издательства, галереи, залы для исполнения и показывания чего угодно.

Неофициальная культура закончилась, погребя под собою и официальную. У нас, как у всех нормальных людей, появилась просто культура.

Круг вроде бы замкнулся, хотя было совсем не ясно, где его центр. И это было правильно.

Что-то стало затвердевать, поджимать, легонько отпихивать. В разных видах культурной деятельности это проявилось с разной силой интенсивности. В изобразительной сфере — нагляднее всего.

Личные художественные вкусы и пристрастия городского начальства стали все заметнее влиять не только на культурную политику, но и на облик города.

Участники фестиваля «Времена и эпохи» в Москве, лето 2022 года

Roman Denisov, Роман Денисов/Global Look Press

Появились отчетливые предпосылки для возникновения новой официальной культуры, нового госстиля. Дело не только в непосредственном культурном поведении властей всех уровней и ветвей. Возникающий и матереющий прямо на глазах новый художественный мейнстрим не может объективно не работать на реставраторские тенденции.

Как тут не вспомнить о «неофициальной культуре»? Нового андеграунда пока что как-то не видно. Но не возникнуть он не может.

На этой оптимистическо-пессимистической ноте и должен был бы по идее завершиться мой развернутый ответ на вопрос любопытствующего гарвадского студента.

Но шли, как говорили когда-то «настоящие», а не «андеграундные» писатели, годы. И дошли они до нынешних времен, таких, какие они есть.

Неправдоподобные события последних месяцев, за бешеным вихрем которых не поспевает увязший в жалких остатках собственных представлений разум, не могли, не могут не повлиять на текущее состояние, восприятие и даже на саму возможность дальнейшего существования отечественной культуры.

На волне этих и подобных общественных и частных ощущений само по себе возникло довольно неуклюжее словечко «кэнселинг». Речь идет, представьте себе, о «кэнселинге», о тотальной отмене самой русской культуры. Вообще. Всей. Идея не столько конструктивная, сколько головокружительно захватывающая и, — в случае ее активного продвижения, — вполне способная на короткий, но яркий период овладеть массами.

Пока мы, как и многие другие, рассуждали о перспективах «кэнселинга» русской культуры в цивилизованном мире, этим самым «кэнселингом», перехватывая инициативу у «недружественного» мира, активно и деятельно озаботилось само нынешнее российское государство в лице «культурных» министерств, неугомонных «гопстопнадзоров» и прочих хватательно-заградительных учреждений, бурно расплодившихся, как бледные поганки за дровяным сараем.

Путин с участниками открытого урока «Разговор о важном» в Калининграде

Фото: сайт Кремля

Свежие истории с закрытиями театральных спектаклей и увольнениями что-то не то сказавших режиссеров, с запретами художественных выставок и музыкальных концертов красноречивее всяких общих рассуждений.

И это, конечно, неизбежно. И это, — как бы грустно это не звучало, закономерно и даже, если угодно, правильно.

Да, в том государстве, в которое долго превращалась и превратилась-таки наша страна, не должно быть свободно существующего искусства — кино, театра, литературы, музыки.

Свободное, публичное и допускаемое государством бытование и функционирование настоящей культуры, то есть культуры, гуляющей без поводка и ошейника, лишь создает ложное и двусмысленное представление о государстве как о «нормальном».

Это неправильно. И эту неправильность, этот диссонанс осознает не только местное разнокалиберное начальство, но и, например, я.

Культура, разумеется, исчезнуть не может. Но она может радикально менять формы и способы своего бытования.

У моего поколения поэтов-художников-музыкантов-артистов был, как я уже говорил выше, накоплен уникальный опыт существования в своем профессиональном качестве безо всякого государства.

Короче, я говорю о возможности и даже неизбежности возникновения нового андеграунда. На других информационно-технологических основаниях, но по сути речь идет примерно о том же самом.

«Вот так-то, молодой человек, обстоит дело с неофициальным искусством в нашей стране!» — сказал бы я напоследок гарвардскому студенту.

Впрочем, что это я говорю! Какой «молодой человек»? Разговор, с которого я начал, имел место лет пятнадцать тому назад, если не раньше. А тот самый студент небось стал уже профессором и теперь сам пытается отвечать на подобные вопросы других любопытствующих студентов.

Андеграундное искусство - дело молодых, как сказал Цой.

Это уже потом те, кто играл (условно) death metal, поют в церковном хоре.

Если есть молодёжь, значит есть и андеграунд. И режим здесь только усиливает движение, но не является причиной возникновения неформального искусства.

Кажется, Цой имел в виду войну, а не искусство...

Хотите свести все к возрасту? Автор-то пишет о совершенно другом. "Андеграундное" - значит "подпольное"...

Не может быть!

Я хочу сказать ровно то что сказал - война (андеграундное искусство в частности) - дело молодых.

Поющих в церковном хоре знал лично в их неформальную эпоху.

«Подпольная» это не из под полы, а против шерсти. Это может быть против мейнстрима во вполне себе тихой стране где нет рекомендаций кому как творить.

Просто при тоталитаризме всё ярче и выпуклее.

https://t.me/axyxyart

https://youtu.be/YazUWBr61Qs