Мария Степанова. Фото: Ксения Колесникова

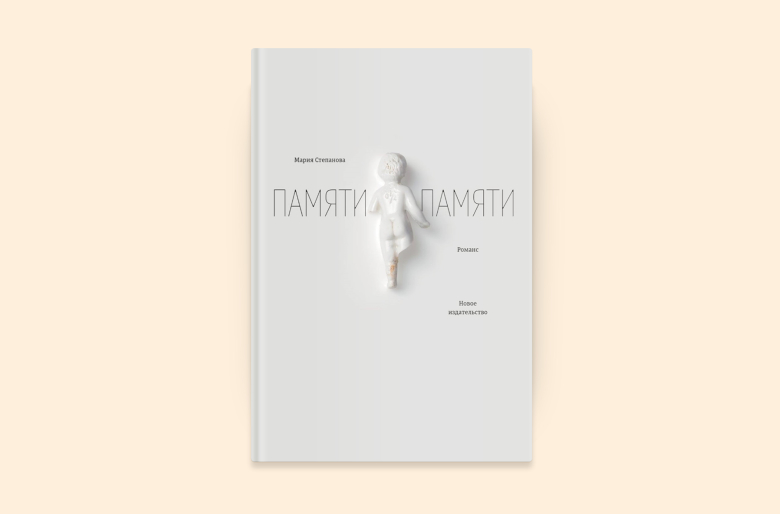

В конце 2017 года в «Новом издательстве» вышла книга поэта и эссеиста Марии Степановой «Памяти памяти». Три тысячи экземпляров разошлись за месяц. В январе в магазинах появился второй тираж самой обсуждаемой русскоязычной книги года.

Степанова несколько лет искала малейшие сведения о своих родных в России, Франции, на Украине, путешествовала по местам, где когда-то жили или могли жить ее предки, перепечатывала рукописные письма своих бабушек и дедушек. В попытке собрать пазл своей родовой истории автор все более приближался к истории личной и к двадцатому веку, где почти любой человек оказывался частью Большой истории, летописи катастроф: Первой и Второй мировой войн, Гражданской войны в России, Холокоста, сталинского террора. Параллельно описанию собственных поисков Степанова пишет и о том, как думали о прошлом русские и западные интеллектуалы – от Мандельштама и Цветаевой до Сьюзан Зонтаг и В.Г. Зебальда.

Сергей Сдобнов поговорил с Марией Степановой о том, что для нас важно в прошлом, как мы воспринимаем историю и как можем говорить о ней сегодня.

– Появление «Памяти памяти» вызвало целый шквал хвалебных рецензий. Возможно, такая реакция связана с тем, что вам удалось ответить на давние ожидания аудитории? Во-первых, написать роман, «свободный» от воспроизведения советского опыта, упрощая, «европейский» роман на русском языке. Во-вторых, обратить наше внимание на одержимость историей. В 2017 году поток «устных» историй, книг о своих семьях, биографий и архивных публикаций превратился в почти неуправляемую реку. Ваш роман – о способах (не) утонуть в этом надвигающемся прошлом?

– Мне кажется, что книжку читают не потому, что она может предложить хоть какой-то ответ; это ведь текст о разного рода невозможностях, о том, как любая попытка вернуться назад, спасти своих или чужих утопающих обречена на провал. Но может быть, она делает другую вещь, тоже небесполезную: она как бы продлевает заданный вопрос – и до тех пор, пока ответа нет, у нас есть возможность продолжать, пытаться еще и еще раз.

– Ваш герой – странствующий интеллектуал, который решает, казалось бы, личный вопрос – пишет историю семьи, но по ходу размышляет, как это – помнить. Почему механизмы памяти стали так важны для постсоветского человека? Почему прошлое стало «нефтью» для настоящего – ведь у вас в тексте герой почти полностью живет в мире своих предков?

– Разве только для постсоветского? Мне кажется, что весь двадцатый век (а если говорить шире – постпросвещенческий мир) так или иначе одержим идеей сохранения прошлого, разного рода попытками вспомнить/запомнить все. Технические революции, давшие нам возможность фиксации звука, изображения, движения, голоса, только подлили масла в огонь. Ну и, конечно, интернет с его накопителями бесхозных слов и картинок – предельное воплощение этой реализовавшейся утопии: в нем, как в слогане «Яндекса», найдется все, но некому искать, некому разбираться в этом безбрежном архиве. То есть память стала зоной особенного, преувеличенного интереса довольно давно. Другое дело, что мне кажется, что одержимость прошлым, о которой я говорю (на собственном примере прежде всего) становится такой мощной, почти неотменимой, именно в конце двадцатого века с его двойным опытом: страдания, своего и чужого, и невозможностью с этим страданием смириться. То есть постсоветский человек, о котором вы говорите, это частный случай человека посткатастрофического. Погруженность в чужую, ушедшую жизнь, постоянный оборот назад, туда, на тех, кого больше нет, страстная заинтересованность в обстоятельствах и людях прошлого, а часто – и подспудная уверенность в том, что оно еще не закончилось, итог не подведен, долги не выплачены, – не только российская история; я это вижу повсюду. Есть места, зоны, где этот интерес невозможно скрыть: та же Германия, которая смотрит на прошлое, если можно так сказать, с другой стороны ямы. Но постмемориальный (это когда прошлое тебе куда важней и интересней настоящего) тип чувствительности кажется мне тотальным; он стоит за многими событиями последних лет, не только в культуре, но и в политике. Там то же желание вернуть, реконструировать, имитировать что-то безвозвратно ушедшее, использовать прошлое как единственно возможную модель для построения будущего.

– Год назад вышел роман «Лестница Якова» Улицкой, а недавно «Учитель Дымов» Сергея Кузнецова. Эти тексты тоже про «историю семьи», но семьи советской, замкнутой в советском мире. А в вашем романе герой не кажется пленником русского мира – для него возможно жить только на пересечении разных культур.

– Это как раз было для меня важно и в процессе письма, и раньше, когда я только начинала думать об очертаниях будущей книги. Меня всегда завораживала совершенно, как бы это сказать, одновременность всего: множественность и разнообразие людей, вещей, событий, незримо присутствующих вокруг каждую минуту, синхронность их движения, количество и неочевидность совпадений. Мир ведь непрерывно длящийся текст, огромный, живой, шумящий, и невозможность охватить его целиком, во всем объеме, она довольно мучительная. Сто лет спустя ты узнаешь, что на соседней улице с твоей прабабкой жил Рильке (о котором ты знаешь больше, чем о ней), а за углом читал лекции Ленин, так или иначе определивший судьбу этой прабабушки, а значит, и твою, а в трех минутах на парковой скамейке сидел Модильяни, а вон за тем столиком сидел будущий дед твоего немецкого приятеля – и слитность и прорифмованность общей истории, общего, невидимого еще будущего меня завораживает и страшит. И здесь важно, что эта их общность не знает государственных или языковых границ; перед небытием и забвением все равны. В этом смысле все мертвые – моя семья: вспоминать, так всех.

– При этом вы постоянно предлагаете читателю посомневаться, подумать вместе с героем, словно готового ответа у вас как у автора не предвидится? В романе между главами размещены «неглавы» – переписка ваших родственников, документы из личных архивов. Это слова вашей родни, вы поэтому их почти не комментируете, оставляете для читательского ума и сердца?

– Ну, в каком-то смысле вся книжка написана ради этих документов: чтобы стать для них рамой или витриной. Чтобы эти записки и письма были прочитаны, а их авторы с их словами, обидами, заботами – увидены. Мне было страшно важно дать этим голосам, сохранившимся лишь на письме, прозвучать: не перебивать их ничем – ни пояснениями, ни интерпретациями, ни неловкими попытками забежать вперед и рассказать, что там, в будущем. Есть прекрасная книга Николая Байтова «Любовь Муры», про которую я всю жизнь не научусь правильно думать. Это роман в письмах, переписка двух героинь, которая начинается в середине тридцатых годов и тянется десятилетиями, из Киева в Москву; там есть пунктирный любовный сюжет, который постепенно разъедается самим течением времени, мелкими подробностями, вопросами о здоровье знакомых и приветами родным. И вот я никак не могу отделаться от мысли, что эти бумаги, целиком или в большой части, настоящие – и смысл книги в том, чтобы не просто опубликовать письма своей матери или бабушки, но сделать нечто большее: обеспечить им читателя, подарить им подсветку романа, в которой все кажется крупней, интересней, необходимей. В одном детективном рассказе, у Честертона, что ли, говорится о том, что бывает необходимо вырастить целый лес, чтобы спрятать в нем лист. Моя книга – еще один такой лес.