Во время протестной акции в Москве. Фото: Anton Vaganov / Reuters

«Мы же не хотим, чтобы у нас были события, похожие на Париж, где разбирают брусчатку и жгут все подряд», – эта фраза Владимира Путина на заседании Совета по правам человека 11 декабря 2018 года быстро превратилась в мем. Обеспокоенность режима протестным потенциалом россиян вполне понятна на фоне стагнирующей экономики, угасающего эффекта посткрымского консенсуса, повышения налогового бремени и электоральных провалов провластных кандидатов в ряде регионов. Протесты последних лет – кампания «За честные выборы!“, протесты против внедрения системы “Платон”, антикоррупционные митинги 2017 года, выступления против пенсионной реформы в 2018 году, – также напоминают режиму, что выстроенная система далеко не идеальна с точки зрения интересов и потребностей граждан. Но действительно ли у Кремля есть серьезные основания для волнений? О чем говорят нам паттерны протестной активности россиян?

Против чего протестуют россияне

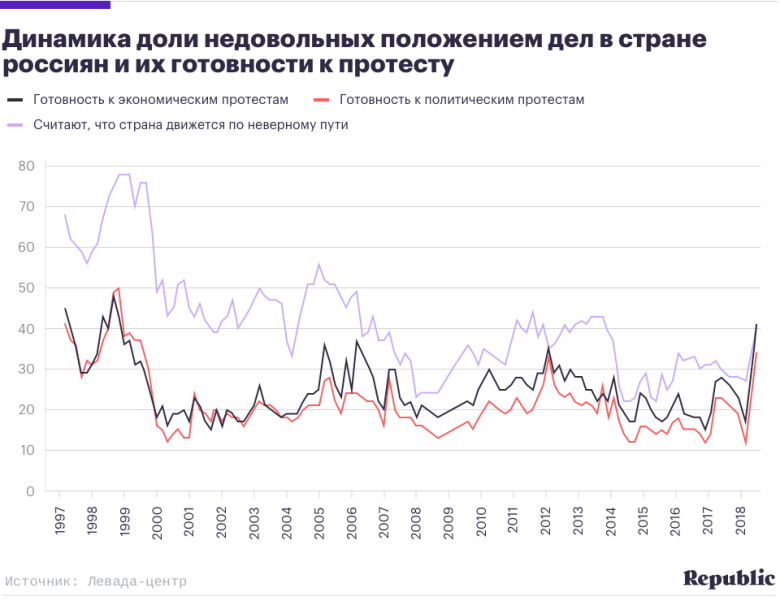

Еще в 1970 году Тед Гарр в работе “Почему люди бунтуют?” обосновал, что в основе любой мобилизации лежит недовольство существующим положением дел. Это подтверждается и на российских данных: “Левада-центр” регулярно спрашивает россиян, довольны ли они положением дел в стране, и какова вероятность экономических и политических протестов, и все три показателя меняются почти синхронно.

Однако эти данные не позволяют понять, во-первых, чем именно респонденты недовольны, а во-вторых, насколько недовольство и ощущение возможности протестов транслируются в реальные действия. Для ответа на эти вопросы мы с коллегами по Центру сравнительных исторических и политических исследований разработали базу данных, позволяющую отследить тематику, характер, динамику и пространственный охват протестных акций в стране. Сейчас она включает почти 6 тысяч протестных событий за 2012–2014 годы. Надо отметить, что протестные действия весьма затратны, и решимость их осуществить свидетельствует о серьезной потребности общества или отдельных групп в переменах.

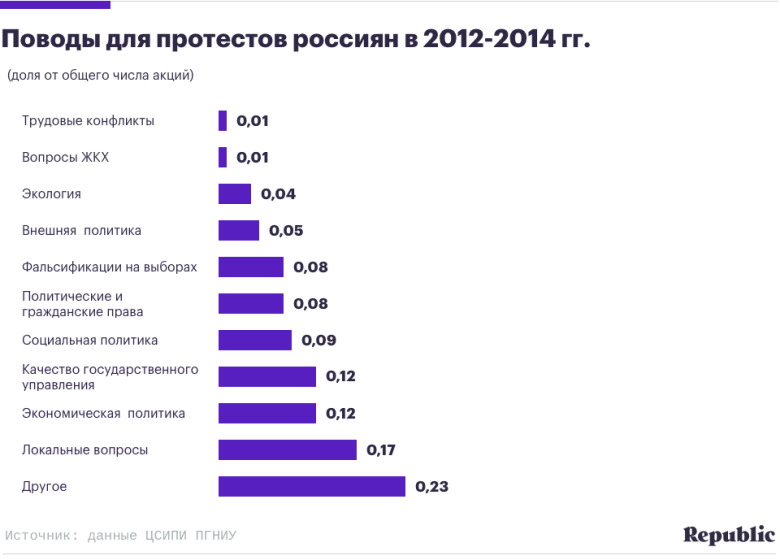

Согласно нашим данным, 17% акций посвящены вопросам местного значения – градостроительной политике, проблемам обманутых дольщиков, экологии. Порядка 12% протестов посвящены экономическим вопросам: заработной плате, налоговой и ценовой политике. Еще столько же касаются претензий к бюрократии, включая коррупцию и недобросовестное выполнение чиновниками своих обязанностей. Проблемы социальной сферы, например, закрытие школ и больниц, нехватка мест в детских садах и т.д., поднимались на каждой десятой акции, и примерно по 8% приходится на отстаивание гражданских и политических прав и борьбу с фальсификациями на выборах. Значительно меньше протестуют по таким поводам, как внешняя политика и внутренняя безопасность, историческая и миграционная политика, трудовые конфликты, тарифы ЖКХ.

Иными словами, сейчас в приоритете коллективные действия в защиту среды обитания, экономического благополучия и гражданских прав (в 1990-е основным поводом для протестов были задержки зарплаты). И большая часть протестов возникает в ответ на действия власти, от которой граждане ждут защиты их интересов, но зачастую встречают прямо противоположное.