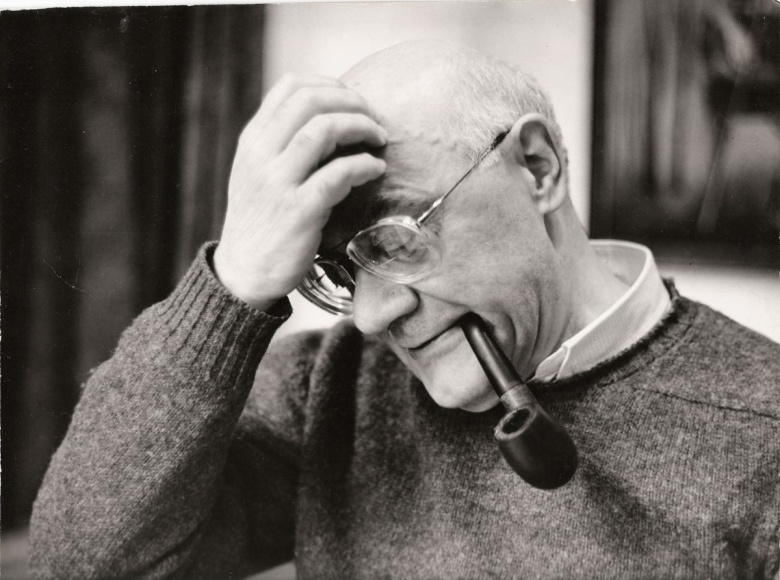

Мераб Мамардашвили. Источник: Фонд Мераба Мамардашвили, https://mamardashvili.com/

Автор сердечно благодарит фонд Мераба Мамардашвили и лично Елену Мерабовну Мамардашвили за неоценимую помощь при подготовке текста.

Мераб Мамардашвили относится к редкому числу российских мыслителей, признанных уже при жизни. Случилось это в то застойное время, когда слава имела двойное хождение — официальное признание означало скорее непопулярность, в то время как неофициальное — подлинные славу и успех. Однако Мамардашвили, как кажется, смог состояться в двух измерениях сразу.

В начале творческого пути его карьера строилась вполне закономерно. Он получил образование и провел почти всю свою философскую жизнь в российской столице, работая в различных московских вузах, включая МГУ, ряде научно-исследовательских институтов при Академии наук СССР и главном философском журнале страны «Вопросы философии» (который в те годы носил название «Проблемы философии»). Однако успех его философствования значительно превышал те академические бонусы, которые сулил статус состоявшегося университетского профессора. Налет маргинальности сохранялся во всей его активности — начиная с небрежности выполнения должностной инструкции научного работника советского вуза и заканчивая манкированием обязанностью писать тома философских трудов и стремительно публиковать их в элитных советских издательствах. Мамардашвили написал всего две монографии: «Формы и содержание мышления (К критике гегелевского учения о формах познания)» и «Набросок естественно-исторической гносеологии» (названной при публикации «Стрелой познания»). Все остальное наследие Мамардашвили можно назвать вполне сократическим — это записи его устных лекций и бесед. Большая часть этих записей была сделана самим Мамардашвили с помощью бобинного магнитофона Grundig, с которым начиная с 1967 года он появлялся практически на всех своих лекциях и выступлениях. Именно эти записи неплохо сохранились и были впоследствии расшифрованы. Лекции Мамардашвили записывали также и его многочисленные слушатели, однако эти записи остались разрозненными и качество их нередко хромало. Аудиозаписи лекций позволили запечатлеть перформанс живого философствования со всеми вытекающими преимуществами — от магии голоса до воссоздания звенящей тишины аудиторных пространств.

Скрупулезность, с которой Мамардашвили записывал собственные лекции, вызывает иногда неоднозначную реакцию. Недоброжелатели толкуют эту привычку чуть ли не как следствие «звездной болезни» или глубокого нарциссизма. Однако применять психологические истолкования к этому факту точно не стоит; его причины сугубо философские и проливают свет на принципы всей его профессиональной работы. Если большинство ораторов в начале набрасывают текст будущего выступления и затем так или иначе с ним сверяются, то Мамардашвили был убежден в том, что написанный текст мало что может сообщить. Особенность философии в том, что ее высказывания не являются информацией — описанием тех явлений, которые мы находим в мире. Если кто-то слышит фразы «бытие есть, небытия нет» или «я мыслю, следовательно, существую», нет гарантии, что в уме слушающего автоматически возникнет вспышка понимания. Зачитывать философские мысли бесполезно. Следует показать слушателю путь, который необходимо пройти, чтобы добраться до «записанной» мысли, по возможности выжидая, чтобы другой поспевал идти по этому пути в своем темпе. Именно эту задачу решал Мераб Мамардашвили фиксацией своих лекций — на лекции он шел думать, а не рассказывать о результатах продуманного. Поэтому лекции он записывал «обратным ходом». Сначала продумывал «мысли вслух» и затем записывал то, что получилось. Он никогда не мог знать точно, как пойдет движение мысли, и не всегда был уверен в ее успешности. Но то, что процесс мышления есть процесс, который тебе не принадлежит, но скорее свершается с тобой и в лучшем случае с твоей помощью, побуждало Мамардашвили к тому, чтобы успеть запечатлеть тот спонтанный акт, то самовоспроизводство смысла и ту самодеятельность духа, которые происходили с ним, хотя и не до конца по его воле. В идее спонтанности мысли, в которой себя можно лишь застать, но не вызвать в себе по собственному произволу, Мамардашвили будет убежден всю свою жизнь. Мыслящий есть смиренный медиум, но не действующий актор. Символом пассивности мыслящего и активности самой мысли и станет кассетный магнитофон, отстраненно запечатлевающий жизнь самого мышления.

Вскоре после начала творческого пути у Мамардашвили формируется узнаваемый авторский почерк, в котором обнаруживается решительный разрыв с традиционным советским словарем философских понятий и риторикой типичного университетского профессора. Его манера приобретает необъяснимо европейские черты и пропитывается контекстами, которые, очевидно, не были тогда в ходу. Оригинальность его языка порождала особый эффект поклонения. Необычный стиль философствования завораживал слушателей, но с трудом транслировался далее тех стен, где читал лекции Мамардашвили. В силу неприсутствия в воздухе того языка, на котором, к восторженной реакции очевидцев, говорил Мамардашвили, его выразительные конструкции становились воплощенными фетишами и артефактами. Слушатели пытались заучивать их наизусть, полагая, что в том, «как» нечто сказано, содержится «все то, что» там действительно сказано. Это удивительное явление даже приводило к забавным последствиям формирования своего рода феномена коллекционирования и последующего заучивания знаменитых «мамардашвилеанских» фраз и словечек. Уже после смерти философа некоторые из них становились кодовыми и по-сектантски пропускающими в круг уважаемых интеллектуалов. Например, всякий «посвященный» «мгушный» философ 90-х обязан был говорить «развертка» в значении «концепта, идеи или смысла», «инстанция» в значении «сущности или некого нечто» или «всегда уже» в значении трансцендентального принципа условий возможности. Такие словечки, как «напряжение», «вектор», «поверхность» или «опыт вхождения», служили связками в предложениях, а общая риторика философской речи у многих (по преимуществу московских) философов оставалась узнаваемо мамардашвилеанской. Не менее фундаментальным стало знаменитое разделение на «классическую и неклассическую философии», которое фактически придумал Мамардашвили. Чтобы стать ретранслятором его стиля, присутствовать на лекциях было необязательно. Расслышать нотки философствования в стиле Мамардашвили можно было и у молодого поколения, при том что многие из них даже не читали его книг. К концу 90-х атмосфера «1-го Гума МГУ» настолько сильно напиталась духом мамардашвилеанской харизмы, что одно пребывание в его стенах гарантировало подключение к его особому способу говорить и думать. Надо сказать, что с некоторыми вольными или невольными последователями эта глубокая погруженность в стиль могла сыграть злую шутку. В частности, это проявлялось в упорстве произнесения часто используемых Мамардашвили мудреных конструкций, с помощью которых не всегда удавалось что-либо объяснить.

Однако вопреки ворчанию завистников, упрекавших Мамардашвили в искусственной манерности языка, его выбор стилистических средств не был самоцелью. Секрет особенности языка состоял в том, что он не рассказывал о философских идеях вообще, равно как о некогда пережитом, но теперь забытом опыте понимания. Он стремился ре-актуализировать опыт понимания в момент общения с аудиторией. Мамардашвили был убежден, что никакого другого способа передать собеседнику идею, кроме как в его присутствии прожить ее понимание заново, не существует. Поэтому выбор определенных языковых средств был совершенно произволен, он просто позволял ситуативно удержать мысль, которая схватывалась слушателями не благодаря тому, как это сказано, но благодаря тому, что ее кто-то понимал здесь и сейчас, «вслух». Поэтому Мамардашвили мог использовать любые слова, его речь была спонтанна. В этом смысле последующая сакрализация тех выразительных средств, которые использовал Мамардашвили, напоминала сказочный сюжет о превращении золотых монет в черепки, поскольку при вынесении из аудитории или при зачитывании со страниц книги они не производили нужного эффекта. Он возникал только в том случае, если слушатель имел свой собственный опыт размышления над тем, о чем говорил Мамардашвили. В этом случае слова, как подходящий ключ, мгновенно открывали нужную дверь, претворяя платоновский сюжет о припоминании, согласно которому понимается только то, что уже понято.

Справедливости ради надо сказать, что отказ Мераба Константиновича использовать канонический язык советской философской риторики не был одной лишь данью живому мышлению. Подключению к иным языкам философствования, собственно европейским языкам, отчасти поспособствовала поездка Мамардашвили за пределы Союза. Еще до защиты кандидатской диссертации (в 1961 году) Мамардашвили был назначен на должность в недавно созданный международный политический журнал «Проблемы мира и социализма», который был основан в Праге. В то время как журнал, известный на Западе под названием World Marxist Review, имел специфически идеологическую (коммунистическую) повестку, работая на периодическое издание, молодой мыслитель открыл для себя целый ряд уникальных возможностей. Работа в Праге дала ему доступ к западной литературе — как профессиональной, так и художественной, которой в Москве практически не было, а также подарила возможность путешествовать по Западной Европе. Во время этих путешествий он встречался и беседовал с Жан-Полем Сартром, Луи Альтюссером, другими европейскими интеллектуалами и участвовал в модных тогда философских беседах. Позже Мамардашвили вспомнит о своем пребывании в Праге как о периоде творческого формирования. В 1966 году он возвращается в Москву. По причине несанкционированной поездки во Францию становится «невыездным» на 20 последующих лет. Как ни странно, этот период так называемой внутренней эмиграции (как называл его Мамардашвили) стал для него наиболее продуктивным. В этот период он прочитал свои наиболее впечатляющие курсы лекций и стал живой легендой для многих последователей.

В чем состоит философия Мамардашвили? Были ли у него своя теория или набор идей и аргументов? Несмотря на то, что слово «система» взято не совсем из его лексикона, у него определенно была система взглядов. Он говорил: «Мыслить — это мой образ жизни. …Мыслить о существовании — это способ существования мыслителя». Мыслить не означает простое умение сформулировать тезис. Нужно показать себе и другому, если таковой имеется, как мыслится какая-то мысль, как она понимается. Для этого надо просто что-то заново понять в присутствии другого. Его философское мышление — это скорее отчет о протекающем мышлении, в то время как система подразумевает пересказ того, что стало историей.

Однако выделить принципиальные моменты его философской позиции вполне возможно, хотя бы потому, что она у него была.

Во-первых, Мамардашвили был чужд натурализм всех мастей и, напротив, был близок трансцендентализм, которому он придал расширительное звучание и собственную интерпретацию. К слову сказать, к определению философских идей через «измы» он также прибегал весьма неохотно. Он предпочитал просто размышлять, никак специально не обозначая свой подход или метод. Между тем, на правах сторонних наблюдателей мы знаем, что Мамардашвили был во многом феноменологом, немного экзистенциалистом и вовсю трансценденталистом. Представление о трансцендентальной философии для Мамардашвили укладывалось в известное определение трансцендентального у Канта; трансцендентальным является «познание, занимающееся не столько предметами, сколько видами нашего познания предметов…» Эта основополагающая формулировка фиксирует главное правило трансцендентализма — нельзя не принимать во внимание условия возможности того опыта, который мы имеем. Самое важное в этих условиях то, что они всегда предшествуют тому, что мы находим в мире в качестве своего опыта. В этом заключается их принципиальная изначальность. Напротив, то, что кажется данным как изначальное и очевидное, — наш опыт, вещи и события реального мира — есть результат уже сбывшейся работы неких структур, которые не попали в опыт и никогда не попадут. То, что дано, не может быть началом, а начало не может быть дано. Условия нашего опыта не являются предметами опыта и не суть его часть.

В этих формулировках мы имеем дело не с эзотерическими коанами, но со вполне расхожими философскими сюжетами. Например, философы часто говорят о том, что без наблюдателя (субъекта восприятия или познания) ни о каком мире говорить не приходится. Мир — есть мой мир, а Я и есть граничное условие возможности этого мира. Является ли субъект, а точнее мое Я, предметом в мире? Вещь ли это или явление физического мира, и где конкретно эти явление или вещь расположены? Если в моем теле, то где именно: в мозге и его нейронных процессах? Но ведь сами эти нейронные процессы не тождественны моему пониманию — например того, что мое сознание есть или не есть нейронный процесс. Мое и только мое ощущение боли или радости — это не сам физиологический процесс, это то, что сопровождается этим физическим процессом, так же как радость сопровождается учащенным сердцебиением или повышенным потоотделением. Но переживание радости как смысла не есть физическая реакция тела. Смысл, который извлекается из любой физиологии, не может быть самой физиологией. Следовательно, Я, смысл, сознание не присутствуют в мире. Скорее, они предшествующим образом определяют мир. Это можно показать еще наглядней. Мир вещей и явлений, физиология тела и мозга даны сознанию как некий смысл. Вначале они должны быть осознаны и осмыслены, чтобы потом кто-то мог бы попытаться их объяснять (например, возникновение сознания). Но здесь мы, очевидно, впадаем в круг — сознание, смысл, Я должны уже быть, чтобы потом позволить появиться чему-то тому, что их должно породить и объяснить — материю, физический мир, тело, мозг. Получается, что сознание или, как сказал бы сам Мамардашвили, «мысль» обладает радикальной изначальностью. Раньше мысли ничего нельзя поставить, в том числе и объяснение этой мысли. Следовательно, мысль — это есть то изначально-изначальное, происхождение которого, по-видимому, останется для нас тайной.

Напрямую эта логика сокрытости касается самого сознания. Собственно, любой разговор о сознании не может не быть проблемой. Само применение формулировки «разговора о» к сознанию является неправильным, поскольку о сознании говорить нельзя. Вопреки различного рода натуралистическим подходам к сознанию, сознание не есть «что-то». Но что мы тогда в действительности схватываем, когда с легкостью утверждаем сознательность себя или любых других существ? Как правило, мы считаем сознание прозрачной средой, которую можно не замечать, увлекшись самими вещами. Но, спохватившись, мы можем попробовать превратить его самое в вещь, в объект. Однако сознание не является объектом, более того, сознание вообще нам не является, хоть и позволяет являться вещам и миру. Значительная часть философской работы Мамардашвили была направлена на то, чтобы передать эту интуицию. Им с Пятигорским принадлежит следующий пассаж: «Сознание — это то, в чем мы знаем нечто другое, не зная того, в чем мы это знаем… Мы не можем со-знание, то есть частицу "со-" в самом со-знании превратить в объект. И это есть то самое дополнительное измерение незнаемого, невидимого, ибо мы не видим сознания. Мы видим содержание сознания, но мы никогда не видим сознание». Сознание подобно свету — все вещи мира даны нам благодаря свету, но сам свет как вещь не дан. Оно проецируемо на вещи в режиме оптики глаза — глаз позволяет видеть вещи, но сам в то же самое поле зрения не попадает. А кроме того, никакое изучение вещей, видимых глазом, не позволит умозаключить о том, что они видятся глазом. Следовательно, сколь угодно тщательное изучение проявленного мира не позволит перейти к пониманию причин возникновения самого мира. Все причины, найденные внутри мира, будь то законы природы или принципы развития человечества, не отвечают на вопрос, почему мир и человек в принципе возникли. Почему возникает сама причина появления мира? Смысл существования мира, ответ на вопрос, почему мир такой, а не другой, или почему он вообще есть, не является еще одной причиной этого мира. Если для Большого взрыва будут найдены некоторые объяснительные причины, они все еще не будут причинами, объясняющими необходимость возникновения мира. Если не может быть причин для самых первых причин, то само существование сущего приходится признать беспричинным.

Если Мамардашвили и был религиозным мыслителем, то только в этом философском изводе — начало мира есть таинство, данное человеку в виде результата творения. По-видимому, изучая содержание того мира, который мы имеем, добраться до его смысла и принципов изготовления не получится. Мамардашвили приводит следующий пример: «Представьте себе домино, но не обычное, а с цифрами, написанными на обеих сторонах фишек. Причем на одной (скажем, видимой нам стороне) — одни цифры, а на другой, невидимой нам стороне, но видимой другому существу, которое и двигает фишки домино, — другие цифры. Оно двигает их по законам арифметики и сообразно своим написаниям. Например, там написано на одной фишке — один, на другой — два, и оно хочет получить три и соответственно складывает их. Но на нашей стороне пришли в движение совсем другие цифры. И совсем в другом порядке и последовательности — для нас непостижимой. Не видя лицевой стороны фишек, мы в принципе не можем увидеть никакого умопостигаемого порядка движения цифр на нашей стороне. На нашем экране».

Итак, первый мотив его философии можно обозначить так: все самое важное сокрыто от нашего видения. Не только сознание, но и язык, культура, мир как космос и как предельное сущее даны человеку в режиме «когда уже все случилось» как результат скрытой работы, порождающей тот мир, в котором себя можно только застать в качестве уже мыслящего, уже наделенного языком и уже наделенного каким-то символическим культурным кодом. Человечеству не дано последовательно проследить себя от безъязыкости к наделенности словом, от бессознательного к сознанию и от пустоты небытия к бытию мира. У нас нет опыта молчания, немыслия и небытия. Или, иными словами, нельзя быть субъектом молчания, немыслия и небытия. Именно поэтому традиционно картезианский субъект вводится как то Я, которое всегда уже есть и мыслит в понятиях (в языке).

Второй мотив переплетается с первым. Он связан с тем, что можно было бы назвать вертикальной природой человека. Для Мамардашвили само мышление изначально уходит корнями в некое сверхъестественное происхождение и имеет «космическое» качество. Если сознание и мышление нельзя вывести как естественный природный (например, эволюционный) процесс из физической проявленности мира (поскольку в начале должно быть сознание, которому «природа» дана как концепт и смысл), то сознание нельзя получить естественным путем из наличного порядка вещей. А значит, мышление есть нечто сверхъестественное, нечто необъяснимое и избыточное для мира. Если нет естественных причин для того, чтобы мы мыслили, то мышление это совершается вопреки логике проявленного мира. Следовательно, человек в своем таинственном происхождении принадлежит логике метафизического. Он есть не просто культурное или символическое, но скорее «метафизическое» явление. Доказательством этого тезиса является простой и очевидный факт того, что несмотря на свою хрупкую телесность, плоть, кровь и фактически бытие сгустком материи, человек может знать идеальное и понимать абсолютные смыслы. Рождаясь и умирая как тело, человек понимает законы математики и логики, а также формулирует философские идеи. Притом он не только понимает их, но и открывает. Платон, Кант и Эйнштейн были просто людьми, но им открылось то, что не выводится из естественного порядка вещей. Всякое открытие происходит вопреки простой логике наблюдения, ибо в наблюдении нет ничего, что указывало бы на скрытые за ними сущности и вечные истины. Есть нечто наивное в людской вере в то, что путем усердных занятий наукой, экспериментов и раздумий над ними можно открыть законы природы. Законы везде выполняются, но нигде не встречаются как явление среди явлений. Тем не менее человек может к ним прийти.

Но эта достижимость не есть путь анализа и сопоставления того, что мы знаем как явления и вещи, не есть горизонтальный переход от причины к причине. Он есть результат той связи, которая как выстроенный перпендикуляр стягивает то, что дает, с тем, что дается. Мы не можем найти эти условия в мире, но в действительности мы всегда уже их знаем. И относимся к миру с их точки зрения. Имея этот тезис в виду, Мамардашвили говорит, что «человек есть существо далекое». Его мир есть отношение к миру, но это отношение сделано с точки зрения вечности, к которой человек всегда уже непостижимо подключен. Он понимает высшие смыслы, хоть никогда и не сможет их выразить. Между тем, весь мир, который ему дается в качестве очевидного, скреплен и сцементирован этими смыслами. Мы смотрим на мир с точки зрения абсолютного — прекрасного, справедливого, истинного как такового. Человек относится к миру с точки зрения того, чего в мире нет, и это радикальное отсутствие в мире того, посредством чего человек судит, делает его присутствующим в другом мире. Таким образом, человек по Мамардашвили есть существо нездешнее, потустороннее. Мы не можем опредметить этот трансцендентный мир, но находимся мы скорее в нем (что актуализируется только в актах мышления, а все остальное время остается потенциированным) и из него относимся к тому миру, который знаем как мир предметный. Эти неприсутствующие в опыте, но формирующие опытный мир смыслы Мамардашвили называет символами. Символы разом переносят нас в мир, который простирается над историей и над временем. Открытие законов природы будет для Мамардашвили причастием символам. Таким же будет моральное суждение или моральный поступок. Равно как именно связанность с высшим будет объяснять способность переживать прекрасное и судить о красоте как целесообразном без цели.

Третий мотив также вытекает из противопоставления сознания естественному, природному порядку вещей. В этом противопоставлении задается этическое измерение сознания. Поведение. которое не исходит из обстоятельств и ожиданий, а зачастую совершается вопреки ему, обычно и мыслится нами как этическое. Этот важный мотив помогает до конца понять его теорию сознания именно в ее трансцендентальном истолковании.

Когда Мамардашвили пишет: «Нет никакой натуральной причины, природной последовательности событий, которая порождала бы в человеке мысль» или говорит, что «мышление есть усилие», то, по-видимому, имеет в виду, что сознание сопричастно области должного, а не сущего. Здесь явно слышатся христианские мотивы, согласно которым понимать значит всегда уже понимать разницу между добром и злом. Если мы не понимаем этого различия, мы не понимаем совсем. Это фундаментальное условие возможности понимания и сознания. Таким образом, у сознания — ценностная природа. Именно это свойство дает возможность улавливать в мире то, чего в нем нет, что не проявлено в нем буквально, в виде фактов или вещей, в виде сущего. В мире нет ценностей, они привносятся человеком, и через них мир понимается человеком. Смысл улавливается изнутри ценностного измерения, а не фактического. Если какой-то человек произносит фразу «Никогда уже этот город не будет для меня прежним», то его друг может взволнованно спросить: «Что случилось?», хотя сугубо лингвистически фраза лишь сообщает о разнице восприятия одного и того же объекта — города. Например, программа искусственного интеллекта так и расценит смысл этой фразы. Человек же обычно в состоянии увидеть такие смыслы, которые буквально не проговорены. Как правило, эту способность мы и называем пониманием, сознательностью. Если же присмотреться к природе получения этих смыслов, то она будет именно ценностной, этической.

Но как раз этическое и ускользает из мира природных объектов и вещей. Поэтому быть существом этическим, равно как и сознательным, по Мамардашвили означает, действуя вопреки природе, систематически выпадать из фактического, определенного обстоятельствами положения дел. Ведь, если вдуматься, разговор с точки зрения того, чего нет, а не того, что есть, мы и называем пониманием. Но это же самое качество мы полагаем основой этического. В природном мире нет идеалов, но следование им, как если бы они были вполне реальны, и есть суть этической интуиции. Противостояние таких понятий, как «естественный порядок вещей» («естественная причинность») и «сознание» («собственно человеческое», «историческое», «культурное»), Мамардашвили нужно для того, чтобы показать, что человек конституируется посредством особой связности с таким порядком идей и ценностей, который превышает его текущее положение в мире. В самом простом смысле речь здесь идет об «измерении» идеалов — добре, справедливости, истине, смысле, по поводу которых у человека имеется устойчивая интуиция, но которые никогда не проявляются в мире во всей «наглядной» полноте. Однако человек не только имеет представление о том, чего в эмпирическом мире нет (так в эмпирическом мире есть добро, но нет абсолютного добра, есть справедливость, но нет абсолютной справедливости и так далее), он еще и руководствуется этими идеалами, «выстраивает» себя согласно этим принципам, действуя так, как если бы они были вполне реальны также и в эмпирическом мире. Мамардашвили предлагает некую формулу: человек — это такое существо, для которого идеальное является реальным. Следуя ей, философ утверждает, что быть человеком — значит быть существом, вовлеченным в порядок идей и ценностей, превышающих его текущее положение. Но для этого необходимо «усилие», необходимо напряжение (часто Мамардашвили говорит о «мускулах мысли»), так как сам собой этот опыт не совершается.

Но если, имея в виду это усилие, роднящее этическое и сознательное, мы припишем всю активность себе, то также ошибемся. Особая (трансцендентальная) природа сознания как раз и указывает на некий запаздывающий характер нашей сознательности. Мое сознание всегда опережает меня самого как сознательного существа. Сознание, точнее опыт мышления, есть состояние смысловой спонтанности. Нет такого алгоритма или последовательного, пошагового пути, который обязательно привел бы нас в точку понимания. Опыт сознания есть опыт так называемого уже-сознания. Мамардашвили использует при этом термин «неделимость». Метафора «неделимости» обозначает, что в ситуации понимания себя можно застать только уже-понявшим что-то. Мысля, мы всегда уже обнаруживаем себя мыслящими, но никогда не переходим от шага не-мысли к мысли. Невозможно вызвать в себе понимание, его можно лишь дождаться. Выполняя любые интеллектуальные действия, я буду пассивно регистрировать появление совершающихся со мной (при моем участии) актов понимания. Из этого следует один немаловажный вывод. Получается, что никакая методическая или логическая последовательность шагов, сделанных на пути к пониманию, не может с обязательностью нас к нему привести. Мы можем существенно повысить шансы, проявляя усердие в думании, но никогда не добьемся никаких гарантий. Если мы что-то понимаем, значит мы уже это поняли. В логике Мамардашвили путь вхождения в мысль должен с самого начала быть частью мысли.

Как применить идею «неделимости» мышления к рациональности морального поступка? С его точки зрения, точно так же, как и в ситуации с мышлением, решимость совершения или несовершения того или иного поступка ниоткуда не выводится. Алгоритма, по которому мы можем прийти к моральному поступку, не существует. В ситуации, когда мы уже-выбрали-добро, себя можно только застигнуть, а если мы будем долго присматриваться, высчитывать и продумывать шаги, которые должны привести нас к выбору добра, то мы никогда не доберемся до пункта назначения. Таким образом, Мамардашвили пытается провести сближение между моральным чувством (Мамардашвили называет его совестью) и мыслью. И то и другое неделимо, то есть целостно; его нельзя представить как причинно-следственную траекторию. Такая модель означает, что пребывание в мышлении и в этическом измерении означает выход за пределы естественной и планомерной инерциальности мира, за пределы того, что Мамардашвили называет естественно-причинной связью событий.

Мамардашвили пишет: «…порой люди мечтают о создании некоего механизма счастья, способного якобы рождать у человека особое состояние благорасположенности, которое без меня, в том числе и без моего "страха" и "трепета", производило бы социальную гармонию. Представьте себе: вы принимаете лекарство добра, и в результате в вас что-то произошло. Можете ли вы, поскольку вас изменил кто-то, а не вы изменили себя, извлечь из этого смысл? Разумеется, нет. Этот нюанс важен для понимания аргумента, направленного против утопического "лекарства добра"».

Интуиция Мамардашвили будет заключаться в том, что, возможно, сама природа мышления, которое связано с моральным чувством, должна быть лишена инерциальности и законченности. Подлинное мышление, а не его суррогат, всегда протекает в условиях, когда готового решения нет. Это связано с той свободой, которая по определению входит в состав морального поступка. Он возможен только в условиях, когда есть реальная неопределенность выбора. Например, когда можно так же свободно выбрать зло, как и добро. Из многих философских контекстов мы знаем, что только в случае реальности зла добро не обесценивается и остается добром. Но это же требование касается и самого мышления — оно должно свершаться без всякого принуждения.

За неослабевающее стремление к истине и уникальные методы философии Мамардашвили стяжал ту же славу, что и афинский Сократ, — им восхищались и его недолюбливали одновременно. Его уважали те, кто выступал за интеллектуальную независимость, завидовали же те, кто тяготел к догматическим ценностям. В конечном итоге, перефразируя слова современного философа Зверде о том, что Мамардашвили был «постоянной помехой установленному порядку», можно сказать, что противостояние порядку стоит понимать не столько в социально-политическом, сколько в философском смысле. Философ обречен выпадать из любого заведенного порядка и быть, как говорил сам Мамардашвили, «существом граничным, представителем того, что нельзя выразить».

Возможно, вам будут интересны и другие статьи журнала «Философия».