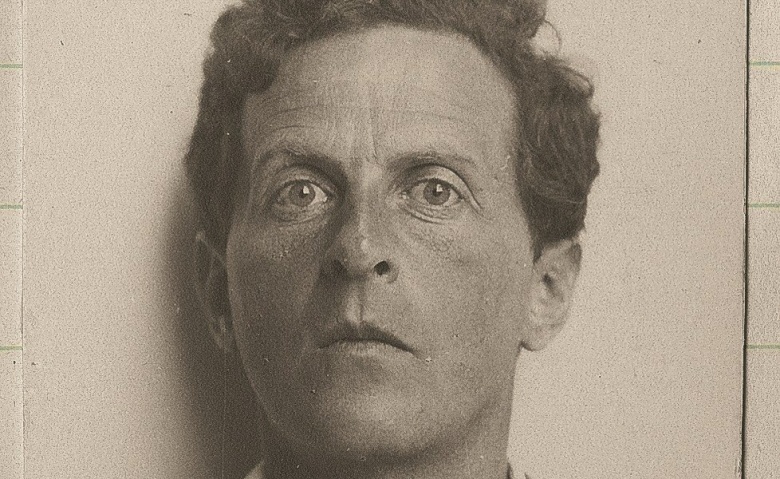

Людвиг Витгенштейн / Wikimedia Commons

Традиционно философскую этику определяли как учение о том, что есть благо и как его достичь; многие философы, например, Аристотель и Кант, считали этику учением о правильных поступках, в иных выражениях этику можно назвать учением о том, как следует жить. В 1929/1930 г. Людвиг Витгенштейн прочитал в Кембридже ставшую знаменитой «Лекцию об этике», в которой раскрыл собственное видение этой темы. Он обобщил все виды этических высказываний (как философских, так и бытовых) и определил этику как учение о том, что «ценно, важно, что делает жизнь стоящей». Затем он показал, что никакого рационального учения на этот счет не существует и существовать не может – в силу исключительных особенностей этических смыслов и ценностей. При этом Витгенштейн сумел раскрыть, в чем эта особенность состоит, что само по себе является крайне важным и волнующим результатом. Несмотря на сдержанные интонации и строгую логику, «Лекция об этике» имеет глубокое сакральное содержание, сопоставимое по духу с ответом на вопрос «есть ли Бог».

Поскольку форма изложения Витгенштейна достаточно герметична, я попытаюсь кратко пояснить содержание «Лекции», привлекая простые примеры. Кроме того, я поделюсь опытом соотнесения идей «Лекции» с некоторыми ключевыми направлениями философии.

Тривиальный и этический смысл ценностных выражений

Приступая к анализу этики, Витгенштейн обращает внимание на ценностные (оценочные, нормативные) выражения, такие как «хорошо», «плохо», «важно», «справедливо», «правильно» и т.п. Он замечает, что подобные выражения могут использоваться в языке в двух принципиально различных смыслах: тривиальном (практическом, относительном) и этическом (абсолютном). Витгенштейн производит радикальное различение этих двух смыслов, применяя метод, подобный дистилляции веществ в химии: во всех видах языковых практик (бытовых, религиозных, художественных, философских) этические и тривиальные смыслы совмещены, обычно мы не сознаем синтетический характер собственного понимания реальности. Витгенштейн находит способ показать кардинальное различие упомянутых смыслов и представить их специфику. Результаты этой процедуры весьма неожиданны и могут стать для нас настоящим открытием.

Сравним два предложения: «это хороший поступок» и «это хороший пылесос». Понятно, что слово «хороший» употребляется в разных смыслах (в первом случае очевиден этический смысл, во втором – тривиальный), но в чем суть различия? Витгенштейн раскрывает ее с предельной ясностью: тривиальная (относительная, практическая) оценка какого-либо объекта всегда ориентирована на некий стандарт, образец или некую цель. То есть в тривиальном смысле нечто хорошо не само по себе, а лишь относительно заданного образца (стандарта) или заданной цели. Например, пылесос хорош, если качественно удаляет загрязнение и удобен в использовании, зонтик хорош, если надежно укрывает от дождя и не ломается от ветра. По такому же принципу объекты могут оцениваться как «плохие», то есть не соответствующие указанному стандарту: плохой пылесос невыносимо шумит и быстро приходит в негодность, плохой зонтик заедает, когда мы пытаемся его открыть и так далее.

Существенно, что сам образец (или цель) в тривиальных суждениях не оценивается: например, качество пропаганды оценивается независимо от одобрения целей этой пропаганды. В частности, можно признавать успешность нацистской пропаганды, хотя цели этой пропаганды вызывают негодование.

Витгенштейн уточняет, что в тривиальных случаях мы всегда можем отбросить ценностные выражения и описать ситуацию без них. Например, мы можем вычеркнуть слова «хорошо» и «плохо» и сказать, что пылесос надежный, легкий, высокой мощности, а зонтик – прочный, легко открывается и компактно складывается.

Все эти характеристики отличают тривиальные смыслы и ценности от этических. Поразительное свойство последних состоит в том, что они уже ни с чем не соотносятся, оцениваемый в этическом смысле объект оказывается хорош (или плох) сам по себе, причем совершенно непонятно, почему он хорош или плох. Этика же ставит вопрос не о целесообразных действиях, а о добродетели, подразумевающей не относительные, а абсолютные критерии выбора.