C подачи Алексея Венедиктова* на прошлой неделе в соцсетях завирусилось письмо репетитора Наталии Семушкиной:

«Дорогие ученики и родители! При подготовке к сочинению ЕГЭ важно учитывать, что обращение к произведениям авторов, признанных в России иностранными агентами, может привести к потере баллов по критерию К6 (этические ошибки). Вот актуальный список таких писателей: …»

Дальше — несколько десятков фамилий литераторов. Среди них — те, кого, несомненно, будут в обязательном порядке изучать следующие поколения российских школьников. Семушкина просит репоста. Ей важно предупредить.

Соцсети смеются. Что-то я не уверен, что это так уж смешно.

Как бы там ни было, русская литература — снова явление политическое. От нее ждут осмысления войны и одновременно запрещают употреблять само это слово. Из нее вырывают ведущих авторов, обзывая их «иноагентами», «террористами» и «экстремистами», но издатели констатируют: пишут сейчас больше, чем когда-либо в новейшей истории.

В той самой новейшей, то бишь недолгой, истории Republic-Weekly уже был литературный выпуск, но тогда это было скорее искусственное объединение самых разных материалов под одной крышей, так что нынешний книжный выпуск — первый осознанный. Мы захотели всерьез поговорить о литературе эпохи войны, и вот кого мы пригласили к этому разговору.

Для начала — Дмитрий Львович Быков*, который как бы закрывает дискуссию об ответственности русской литературы за все происходящее. При всем уважении к Быкову — ну едва ли. Я лично заказывал, редактировал и выпускал четыре колонки на эту тему в разных изданиях. Всякий раз авторы приходили к каким-то выводам, ставили какие-то точки в спорах, но вот незадача: споры продолжались.

Тем не менее Быков есть Быков. Его мнение и путь, по которому он к этому мнению приходит, — это важная дорожка русской гуманитарной мысли. Опрометчиво предположу, что именно по таким текстам наши внуки будут изучать идеологические споры 2020-х, примерно как мы изучаем конфликт славянофилов и западников по статьям Чаадаева, Герцена, Огарева, Кавелина. Не проходите мимо: если выпало в учебнике истории родиться, лучше, как мне кажется, заранее прочитать побольше этого учебника версий.

К слову, об истории. Спустя сто лет мы снова наблюдаем расцвет тамиздата — эмигрантских литературных проектов, которые печатают подцензурную в России прозу, стихи и нон-фикшен.

«Термин „тамиздат» здесь не совсем подходит», — поправляет меня и в личных сообщениях, и своим текстом один из ярчайших этого самого тамиздата представителей — Феликс Сандалов. Вместе с единомышленниками он организовал проект StraightForward, который помогает авторам, решившим написать книги, которые невозможно выпустить в России, выпустить (а сначала и написать) их хоть где-нибудь. Текст Сандалова для Republic-Weekly — это подробное, но не тягучее описание процессов, которые происходят в эмигрантском книгоиздательстве. Кто и что делает? Зачем? Можно ли на этом заработать? Кто это читает? Что будет дальше? Ответы на эти вопросы — вот здесь.

А вот здесь мы столкнули собственно тамиздат и тутиздат. Новый диалог в Republic-Weekly — это не спор, но острая дискуссия двух издателей — уехавшего и оставшейся. Первый — это Александр Гаврилов, один из самых медийных литературных деятелей страны, вы точно видели его по телевизору, но сейчас путь в телевизор для него заказан, оиздает за границей запрещенных в России писателей.

Издатели Ирина Кравцова и Александр Гаврилов

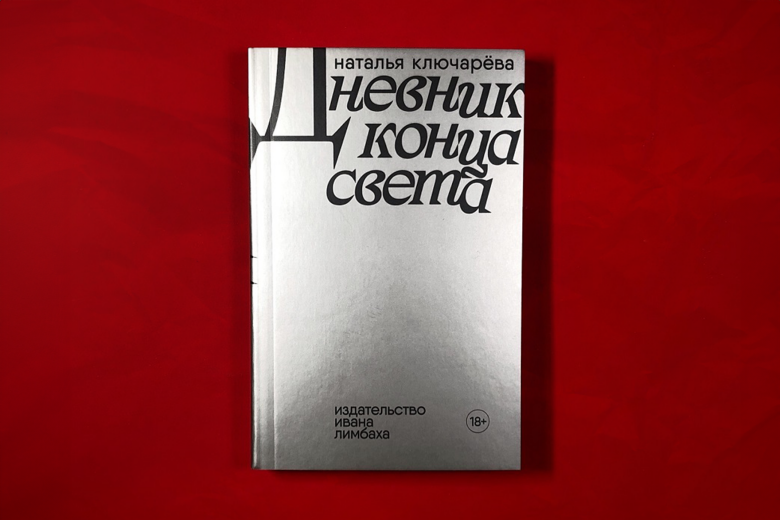

Собеседница Гаврилова — Ирина Кравцова, главный редактор Издательства Ивана Лимбаха, которое выпустило главные интеллектуальные бестселлеры нынешней войны: «Историю одного немца», «Слушай, Германия!», — но не только исторический нон-фикшен, а еще и новейшую прозу на злобу дня, например «Дневник конца света» Натальи Ключаревой. Публикация этой книги — один из самых смелых поступков, совершенных в русской литературе с 2022 года.

«Дневник конца света» — это, собственно, дневник первых девяти месяцев войны. Взгляд из нефронтовой России. Republic-Weekly с разрешения издательства печатает фрагмент книги. Понятно, что самый первый фрагмент — дневник февраля 2022 года. Почитайте. А еще лучше купите саму книгу: тоже ведь вполне себе акт сопротивления.

Интервью выпуска — разговор с самым популярным литературным критиком России Галиной Юзефович. В нем есть и про уехавших, и про оставшихся, и про порочность такого разделения. Много чего есть в этом интервью, даже Захар Прилепин туда пробрался — правда, в контексте собственной смерти.

Галина Юзефович

Начинается этот разговор, понятное дело, с темы цензуры. Но про цензуру в этом выпуске — отдельный текст. Никита Елисеев рассказывает байку, а пожалуй что и притчу, о том, как Самуил Лурье смог довести в СССР до печати роман братьев Стругацких «Обитаемый остров». Тот самый «Обитаемый остров» — с башнями облучения, дикой диктатурой и бунтом против нее.

Может быть, конечно, эта история где-то когда-то и была рассказана или записана, но я вот раньше ее не знал. Так что, может быть, это все-таки ее первое публичное проявление. Кликните сюда: ручаюсь, не пожалеете.

Наконец, последний материал самого насыщенного выпуска в истории Republic-Weekly — это обязательный для нашего журнала материал любимого политолога, который скрывается за псевдонимом Клим Бакулин.

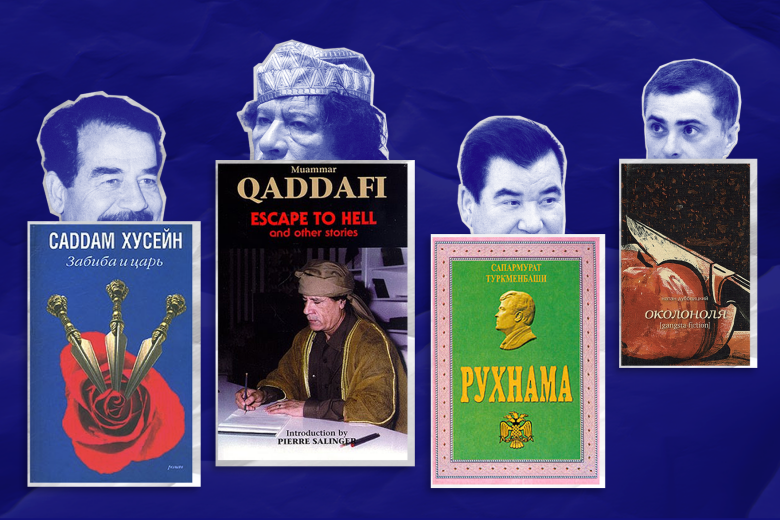

В этот раз Бакулин пересказывает книги — причем именно художественные книги, не просто автобиографии — известных диктаторов: Хусейна, Каддафи, Туркменбаши. Это, как говорится, было бы очень смешно, если бы не было так грустно.

Книги диктаторов. Иллюстрация

Напоследок — как раз о грусти. Смотрю я сейчас на сложившийся выпуск и этой самой грусти вообще не испытываю. Да, ключевые его слова, как обычно, «цензура», «репрессии», «война», но главные герои этих семи текстов (кроме диктаторов, конечно) — это люди позитивного действия, люди, которые сопротивляются, не отчаиваются, выдумывают, придумывают, думают, действуют.

Я очень люблю и героев, и авторов этого выпуска. Авторы меня — думаю, не очень, но этого и не требуется, авторы любят своих читателей. Не оставляйте эту любовь без ответа. Не оставляйте их без прочтений, я имею в виду. Мы же все-таки самая читающая страна (смайлик).

* Минюст считает «иноагентом»