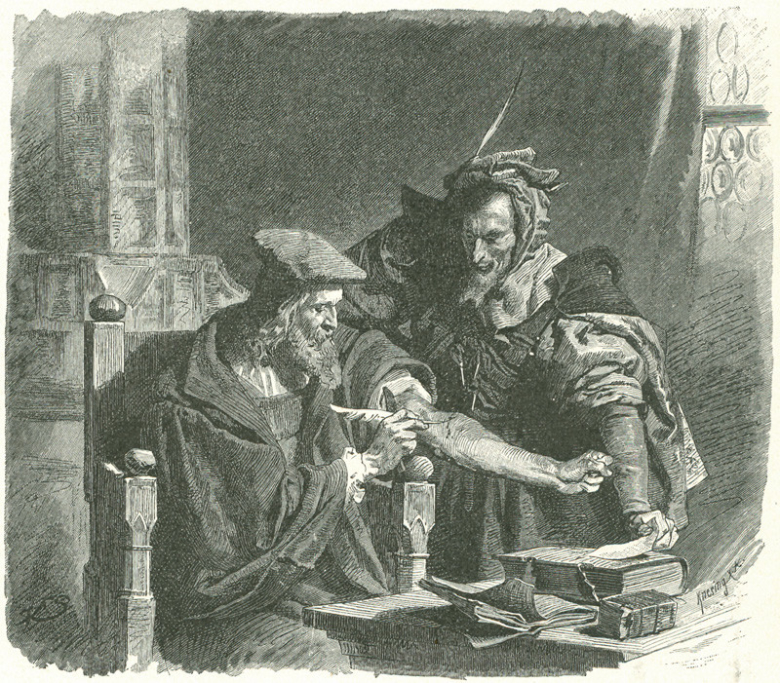

Ксавер Симм. Фауст подписывает договор с дьяволом

Признаюсь честно, я влюблен в русский XVII век. Вижу в нем что-то вроде начала несостоявшейся истории. Большой истории. Нет, разумеется, там было много крови, много жестокости, много зверства (а впрочем, когда здесь было по-другому). Он начался с катастрофы, едва не отменившей самостоятельное русское государство, да и заканчивался тоже непросто. Но именно кошмар Смуты заставил московитов почувствовать, что ли, что их дорога – дорога в Европу. Что-то такое подозревали и раньше – не зря ведь Иван Грозный, сдружившийся с англичанами, подумывал о переносе столицы в Вологду и даже обсуждал с королевой перспективы эмиграции в случае бунта. Но именно – думаю – провалы в войнах с «воровскими и литовскими людьми» просто вынудили элиты российского царства по-настоящему внимательно посмотреть на Запад. Сто лет почти не очень-то подвижная московская Русь примеривала на себя чужие обычаи. Двигалась опасливо, постепенно, медленно, но двигалась именно туда. Почувствовать это движение можно, глядя на фрески Гурия Никитина, на иконы мастеров Оружейной палаты. Оно – в первых примерах стихотворчества на латинский манер, которое завезли сюда украинские церковники, хлебнувшие западного образования, в опыте организации солдатских и рейтарских полков, в столбцах придворной газеты, которую готовили специально для царя Алексея Михайловича, в многочасовых постановках комедийной хоромины…

Ладно, это разговор долгий, и требующий более серьезной подготовки, не мне, дилетанту, его начинать. Сегодня просто хочу рассказать о двух небольших книжках, написанных в конце XVII века. Пожалуй, их даже «протороманами» можно обозвать, несмотря на малый объем. Там все – и динамичный сюжет, и своеобразный, с ароматом старины язык (кстати, вполне понятный современному читателю), и проработанные характеры, и… Впрочем, приберегу пару мыслей для финала.