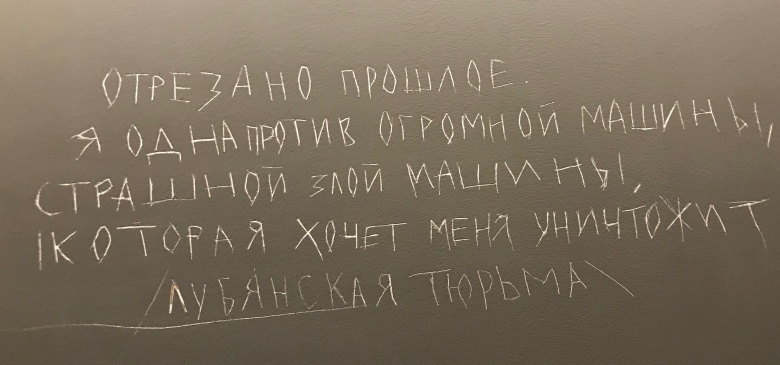

Цитаты из записок заключенных процарапаны прямо на стенах зала, где открыта выставка «Материал. Женская память о ГУЛАГе»

Фото: Ирина Мак

UPD 28.12.2021 — Верховный суд РФ принял решение о ликвидации ранее объявленного иностранным агентом «Международного Мемориала», в выставочном зале которого пока еще работает экспозиция «Материал. Женская память о ГУЛАГе».

«Она собиралась в этап, — вспоминала о подруге-сиделице выжившая заключенная колымского Севвостлага, — и оставляла мне в наследство бедное свое хозяйство. Я пересыпала из ее матраца в свой остатки сена. Стало немного помягче спать». Этот фрагмент мемуара, как и другие фрагменты воспоминаний о лагерном и тюремном прошлом сталинских времен, процарапан на стене выставочного зала «Международного Мемориала». Минюст РФ предписывает называть эту старейшую отечественную НКО иностранным агентом. В выставочном зале этого иноагента и открыта (по планам — до 15 марта 2023 года) посвященная узницам ГУЛАГа экспозиция «Материал. Женская память о ГУЛАГе».

Память материала

Художник и каллиграф Наталья Торопицына — соавтор, вместе с архитекторами Надей Корбут, Кириллом Ассом и Катей Тиняковой, дизайна выставки — в течение многих дней со своими студентами процарапывала тексты на стенах. Трудоемкий процесс превращался в перформанс, невольно воспроизводивший в материале невыносимую интонацию воспоминаний. Кто-то, в силу возраста, впервые прочел подобные мемуары недавно, а кто-то, как я и мои друзья и ровесники, давно, в ранней юности, пришедшейся на советские годы. Мы читали их в ксероксах и самодельных переплетах и продолжаем читать сейчас, когда время еще дальше отодвинуло от нас события, не сделав их менее страшными. Для очень многих постижение лагерной правды началось не с Солженицына и Шаламова, а с женской лагерной прозы, прежде всего с «Крутого маршрута» Евгении Гинзбург, чьи слова среди текстов, отобранных для выставки, конечно, есть. Не подписанные, как и прочие воспоминания. «Ночью меня кусала в лицо крыса», — это не помню откуда. Но точно было, и наверняка о крысах и клопах помнили все, кто сидел.

Цитаты тут не подписаны, а предметы, за исключением рисунков, имеющих авторов, — без указания владелиц. Они все до одной известны, и известно, кто именно — дети, внуки, друзья — передал их вещи в «Мемориал», чья коллекция, как и база имен репрессированных, начала собираться более 30 лет назад, с момента создания общества. Но каждая отдельная судьба стала частью общей трагической истории. И каждая, при своей уникальности, наделена типическими деталями, допускающими эту анонимность. Выставка, сочиненная кураторами Ириной Щербаковой, Ириной Островской и Аленой Козловой и не претендующая на академическую полноту, позволяет эти подробности обобщить. И ощутить на физиологическом уровне — через вещи, окружавшие сиделиц в тюрьмах и лагерях, созданные ими, через те предметы, которые они захотели сохранить.

Ничего женского

Это прежде всего одежда, которая была ближе всего к телу. Ватники третьего срока — до последнего обладателя их носили двое других, с которыми страшно подумать, что стало. Белье, которое зечкам, можно считать, не полагалось по статусу (бесчеловечные нормы тоже процарапаны на стене: одна простыня на два года, одни трусы на год). Обувь мужского размера — на женщин никто не рассчитывал. Их, конечно, было в ГУЛАГе в разы меньше, чем мужчин, но все равно 500 с лишним тысяч. И расстреливали их реже, но женская тема в официальной системе заключения возникала только в связи с беременностью или деторождением. О чем напоминает фотография «мамочкиного» кладбища — такие безымянные некрополи, где рождались и чаще всего быстро умирали дети, были при каждом лагере. А казенные правила жизни не предполагали ничего специально женского. Слабому полу разрешалось заниматься тяжелым трудом, в гулаговских шахтах женщины катали вагонетки, валили и сплавляли лес, таскали немыслимые тяжести, зарабатывая выпадение матки (стандартный диагноз). Разве что с отбойным молотком женщины не работали — поднять его не могли.

Экспонат выставки «Материал. Женская память о ГУЛАГе»

Фото: Ирина Мак

Никаких специально женских нужд не имелось в виду не только в лагерях — во время войны, например, в перечне необходимых Красной Армии медицинских специальностей гинеколог возникает только в 1943 году. А уж с женщинами-заключенными не церемонились совсем. Бюстгальтеров, например, не было. Как и поясов для чулок. ГУЛАГ не только унижал человеческое достоинство, это было унижение на физиологическом уровне, какое невозможно вообразить.

Шесть лет назад мне повезло общаться с Машей Рольникайте, выжившей в Виленском гетто и опубликовавшей знаменитые дневники, о которых она сказала: «Я собирала свидетельства нашего унижения». Но если тем унижениям давно дана оценка на Нюрнбергском процессе, то все творившееся в ГУЛАГе преступлением официально так и не названо. Чем и воспользовалась Генеральная прокуратура РФ, потребовав 11 ноября 2021 года от Верховного Суда РФ запретить «Международный Мемориал», расписавшись таким образом в намерениях государства уничтожить саму память о советских репрессиях и их жертвах — ту самую память, которую «Мемориал» пытается сохранить.

Судьбы вещей

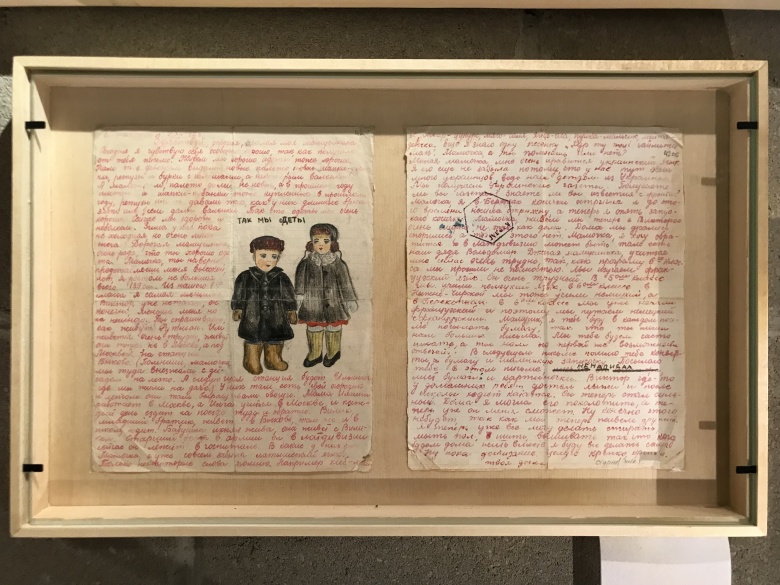

Это именно материальные свидетельства, отсылающие к многозначному названию проекта и его разделов: тут есть «Перелицовка», «Петля», «Отрез». Рукотворные книжечки, нарисованные и вышитые узницами для своих детей, обитавших в детских домах, выставлены рядом с детскими письмами, которые скорее свидетельствуют о не самой трагической ситуации, потому что во многих случаях писем не было вовсе. Или переписка быстро прекращалась под давлением идеологического прессинга, призванного отвратить детей от «матерей-преступниц».

Экспонат выставки «Материал. Женская память о ГУЛАГе»

Фото: Ирина Мак

Здесь только два предмета, не побывавших за решеткой. Тонкое черное пальто, перелицованное из концертного фрака, с застежкой на обе стороны (его носили по очереди разные члены одной семьи), и бирюзовый шелковый сарафан, принадлежавший Серафиме Суок — подруге Юрия Олеши, воспетой им в «Трех толстяках». Она побывала потом женой Владимира Нарбута, Николая Харджиева и Виктора Шкловского. И выскользнула из-под катка репрессий.

Но под этот каток попала ее старшая сестра Лидия, вдова поэта Эдуарда Багрицкого. Она пережила в Карлаге гибель на фронте единственного сына и, освободившись, жила за 101 километром — к большим городам бывших зеков не подпускали. А яркий шелковый сарафан ее младшей сестры Серафимы напоминает о том, что арестовать человека могли в любой момент и где угодно — на концерте, на улице, на службе. И та одежда, которая в этот момент на нем была, единственная согревала его в тюрьме во время следствия, которое могло длиться как угодно долго.

В терракотовом шелковом платье была в момент ареста Татьяна Буханевич (Антонова), научный сотрудник Третьяковской галереи, арестованная в 1938-м по делу искусствоведа Некрасова (А.И. Некрасова, профессора МГУ, ИФЛИ, ВГИКа, специалиста по византийскому и древнерусскому искусству, репрессированному вслед за братом-математиком). 20 заплаток можно насчитать с изнанки этого платья, расползшегося не только по швам. Хозяйка берегла его на выход — на допрос к следователю, а в камере сидела в белье. Буханевич очень повезло — после года в тюрьме ее освободили, спустя какое-то время она смогла вернуться в Третьяковку и в конце концов даже возглавила там Отдел древнерусского искусства. Другим повезло меньше — у каждого предмета, попавшего в коллекцию «Мемориала», как и у их хозяек, был свой путь.

Мы видим тут плоды тайных занятий — вышитые иконы, спрятанные в жилетке полотнища с текстами молитв — и легального крепостного труда: вышитые рубашки, скатерти и салфетки. Они производились в вышивальных цехах лагерей, продавались под маркой народных промыслов в советских магазинах и были одной из статьей экспорта из СССР. Одна рубашечка, вышитая для ребенка кого-то из лагерных начальников, так и осталась новой, не отданной: та, кто ее вышивала, — иностранка из семьи коминтерновцев (ГУЛАГ был абсолютно интернационален) — приехала в СССР, вдохновленная идеей переустройства мира, и умерла, не доделав работу, которую впоследствии вместе с ее вещами передали родным.

Темники (он же Темлаг, или Темниковский исправительно-трудовой лагерь), Карлаг в Караганде и Алжир (Акмолинский лагерь жен изменников родины) — вот основные источники этого рукоделия. В одном из таких мест сидела бабушка Сергея Бунтмана, сегодня первого заместителя главреда «Эха Москвы». Он и передал в «Мемориал» каталог вышивок, утвержденных для выполнения госсаказа (бабушка не только сохранила его, но и пользовалась им в мирной жизни), и записанную послюнявленным химическим карандашом на ткани кулинарную книгу. Ничего оттуда бабушка не могла приготовить в условиях ГУЛАГа. Но сами эти рецепты — тайно записанные воспоминания с воли, как и вышитые и сшитые подарки, были актами неповиновения, единственно возможными проявлениями сопротивления системе.

Зайчик Ольги Ивинской. Экспонат выставки «Материал. Женская память о ГУЛАГе»

Фото: Ирина Мак

Сшитый зайчик был подарен сокамерницами Ольге Ивинской, последней возлюбленной и музе Бориса Пастернака, которой посвящен «Доктор Живаго». Ивинская дважды прошла через лагеря: первый раз это было способом давления на Пастернака, второй раз ее посадили уже после его смерти. Ольга Всеволодовна дожила до момента создания «Мемориала», который мы сегодня рискуем потерять.-

Что еще почитать:

(Не) можем повторить. Чем активнее власть мифологизирует историю, тем важнее знать поименно, кого убили в сталинских концлагерях

Век Сахарова: воли не видать. Академик опять неудобен

Зачем мы повторяем имена жертв репрессий. Власть пытается стереть и переписать историю, общество — узнать и сохранить