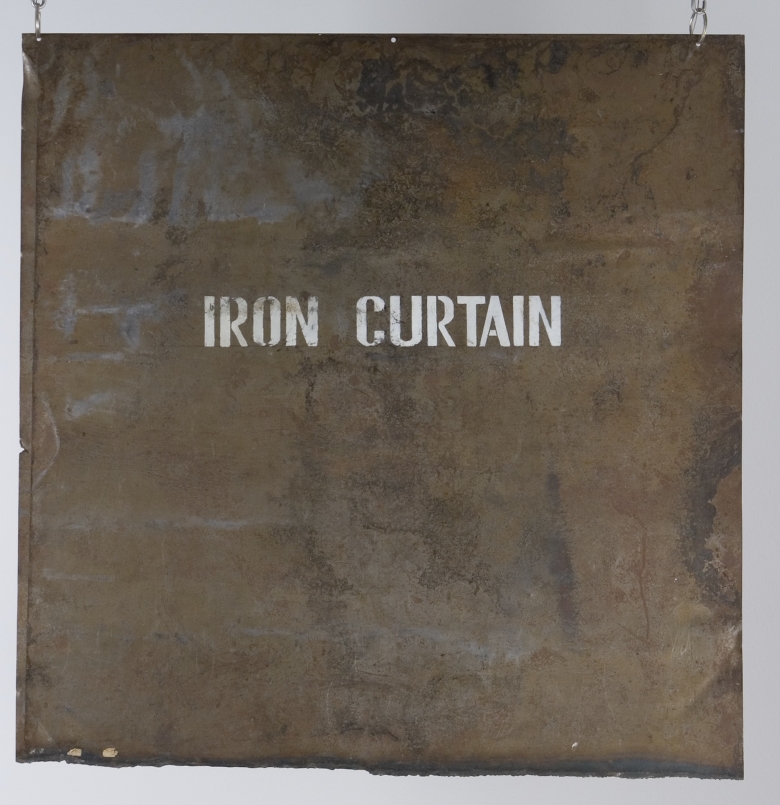

Группа «Гнездо». "Железный занавес". 1976

Государственная Третьяковская галерея

Теперь все говорят о, — в общем-то, — довольно нервозных и не слишком взвешенных инициативах, исходящих от разных более или менее официальных лиц цивилизованного мира. Инициативы эти в двух словах сводятся к тому, что, может быть, — по вполне очевидным причинам, — нефиг российским гражданам шастать по западным заграницам. Пусть эти граждане сидят дома, потому что каждый из них так или иначе в глазах западного мира ассоциируется с властью того государства, гражданином которого он является.

Да, согласен, позиция слабоватая и, уверен, что очень скоро она будет как минимум скорректирована. Но, повторяю, при всей ее логической неустойчивости, психологически она если не оправданна, то понятна.

А совсем еще недавно «рулила» другая, не менее острая и не менее склонная к философии, практике и поэтике абсурда тема — тема необходимости символической или, пуще того, буквальной отмены русской культуры как культуры, во всех своих проявлениях и образцах несущей в себе внутренний потенциал изначального, извечного, неистребимого империализма.

А в моем сознании эти две темы вдруг слились воедино, когда я вспомнил о том, что тот, кто «по умолчанию» олицетворяет эту самую русскую культуру, то есть главный национальный гений нашего отечества был невыездным.

Ага, было, было в советские времена такое слово. А также, соответственно, существовало и слово «выездной».

Да, население страны делилось на эти две не равные, мягко говоря, категории.

«Выездными» были, конечно, дипломаты и их семьи. А также работники разных внешторговских ведомств. А также некоторые артисты некоторых театров. А также некоторые музыканты некоторых оркестров. А также — некоторые другие.

Мне запомнилось какое-то интервью Сергея Михалкова конца 70-х годов. Рассказывая о своей семье, он в том числе сказал: «Мои мальчики с детства отличались любознательностью. Все время ездили то во Францию, то в Англию, то в Италию. Изучали мир, так сказать».

Остальные, — и это было абсолютное большинство, — изучали мир все больше по книжкам, по «обрезанным» западным кинофильмам или по телевизионным «клубам кинопутешествий». Помню, как мне запала в душу и надолго застряла там фраза кого-то из ведущих: «Сидней встретил нас проливным дождем».

Для моего поколения и, соответственно, моего круга заграница была явлением полумистическим. Мы знали, что есть какой-то Запад. Но его как бы и не было. Он был отчасти выдумкой, утопией. Сам факт его существования подвергался метафизическому сомнению.

Если мы сами себя ощущали в колючих железных скобках, то Запад был заключен в кавычки.

Он напоминал о себе только нечастыми визитами в Москву наших друзей-иностранцев, а также доходившими до нас разрозненными свидетельствами его существования — книжками, пластинками и пачками «Мальборо».

Для меня и людей моего круга, то есть для решительно и окончательно «невыездных», с начала 70-х годов проблема выезда могла решиться только одним способом. Этим способом была эмиграция.

Теперь все говорят о, — в общем-то, — довольно нервозных и не слишком взвешенных инициативах, исходящих от разных более или менее официальных лиц цивилизованного мира. Инициативы эти в двух словах сводятся к тому, что, может быть, — по вполне очевидным причинам, — нефиг российским гражданам шастать по западным заграницам. Пусть эти граждане сидят дома, потому что каждый из них так или иначе в глазах западного мира ассоциируется с властью того государства, гражданином которого он является.

Да, согласен, позиция слабоватая и, уверен, что очень скоро она будет как минимум скорректирована. Но, повторяю, при всей ее логической неустойчивости, психологически она если не оправданна, то понятна.

А совсем еще недавно «рулила» другая, не менее острая и не менее склонная к философии, практике и поэтике абсурда тема — тема необходимости символической или, пуще того, буквальной отмены русской культуры как культуры, во всех своих проявлениях и образцах несущей в себе внутренний потенциал изначального, извечного, неистребимого империализма.

А в моем сознании эти две темы вдруг слились воедино, когда я вспомнил о том, что тот, кто «по умолчанию» олицетворяет эту самую русскую культуру, то есть главный национальный гений нашего отечества был невыездным.

Ага, было, было в советские времена такое слово. А также, соответственно, существовало и слово «выездной».

Да, население страны делилось на эти две не равные, мягко говоря, категории.

«Выездными» были, конечно, дипломаты и их семьи. А также работники разных внешторговских ведомств. А также некоторые артисты некоторых театров. А также некоторые музыканты некоторых оркестров. А также — некоторые другие.

Мне запомнилось какое-то интервью Сергея Михалкова конца 70-х годов. Рассказывая о своей семье, он в том числе сказал: «Мои мальчики с детства отличались любознательностью. Все время ездили то во Францию, то в Англию, то в Италию. Изучали мир, так сказать».

Остальные, — и это было абсолютное большинство, — изучали мир все больше по книжкам, по «обрезанным» западным кинофильмам или по телевизионным «клубам кинопутешествий». Помню, как мне запала в душу и надолго застряла там фраза кого-то из ведущих: «Сидней встретил нас проливным дождем».

Для моего поколения и, соответственно, моего круга заграница была явлением полумистическим. Мы знали, что есть какой-то Запад. Но его как бы и не было. Он был отчасти выдумкой, утопией. Сам факт его существования подвергался метафизическому сомнению.

Если мы сами себя ощущали в колючих железных скобках, то Запад был заключен в кавычки.

Он напоминал о себе только нечастыми визитами в Москву наших друзей-иностранцев, а также доходившими до нас разрозненными свидетельствами его существования — книжками, пластинками и пачками «Мальборо».

Для меня и людей моего круга, то есть для решительно и окончательно «невыездных», с начала 70-х годов проблема выезда могла решиться только одним способом. Этим способом была эмиграция.

Ключевыми понятиями определенного круга стали — «подал на выезд», «вызов», «сидит в отказе», «получить статус». Глагол «ехать», употребляемый безо всяких дополнений, скукожился до единственного значения, примерно так же, как и слово «сесть». Проводы уезжающих, приобретшие к 80-м годам повышенную частотность, были проводами на тот свет, поминками по живым людям. Мы твердо знали, что никогда не увидимся.

А когда те, с кем мы распрощались навсегда, стали вдруг как ни в чем не бывало живыми и улыбающимися появляться в Москве, их все время хотелось потрогать руками — до того это казалось неправдоподобным. Кино прямо какое-то. А только мы начали привыкать к подобному чуду, как случилось и вовсе невероятное: с места стронулись и мы.

Я впервые выехал за пределы Родины в сорокадвухлетнем возрасте и попал не куда-нибудь, а сразу в Лондон. Полагаю, что мои ощущения были сопоставимы с ощущениями глубоководной рыбы, вытащенной на берег.

Ну, а дальше, как говорится, пошло-поехало.

И главным открытием оказалось то, что при ближайшем рассмотрении заграница не оказалась раем, каким она долгие годы рисовалась нашим воображением. Люди там не летали по воздуху, а ходили, как и мы, по земле. Помню каким потрясением стала для меня картинка, которую я увидел как-то на одной из оживленных улиц Стокгольма. Посреди улицы стояла юная девушка и горько плакала. «И тут люди страдают!» — буквально оглушило меня.

Заграница оказалась не раем, а всего лишь другим кругом ада.

Мой друг и коллега, съездивший на Запад на пару месяцев раньше меня, на мой вопрос «Как там?» ответил афористично: «Ну что тебе сказать — к смерти там готовят мягче, чем здесь». Очень верно.

Мне очень повезло — моя одиссея началась в конце 80-х, в годы повсеместной «горбимании», когда российского человека на Западе принимали на ура — как героя, как страдальца, как симпатичнейшее экзотическое существо, которое надо немедленно одарить курткой, старым чемоданом и батоном салями.

А уже потом, и довольно скоро симпатичнейшее существо огляделось, принюхалось, отряхнулось, расправило упрямые плечи и постепенно в глазах западного человека превратилось в инфернального монстрюгу с чемоданом баксов в одной в руке и связкой гранат — в другой.

А уж то самое, что в наши дни представляет собою среднестатистический россиянин в глазах среднестатистического западного обывателя, тем более жителя «ближнего запада», мы можем представить хотя бы по этим самым диковатым, упомянутым в самом начале, инициативам.

Пресловутое Петровское окно в Европу в разные времена и в зависимости от той или иной исторической и политической погоды то открывалось, то закрывалось.

И до последнего времени закрывалось и открывалось оно лишь с этой стороны.

В наши дни оно грозит захлопнуться уже с той стороны, и «невыездные» станут «невъездными».

Мы живем в том месте и в то время, когда может быть все, что угодно. Как говорил один из персонажей Зощенко, «я уже много лет присматриваюсь к нашей стране и знаю, чего боюсь».

Ну так что ж. Снова, что ли, вспомним о том, что наш национальный гений никогда не бывал за границей? Снова, что ли, утешимся и обнадежимся этим фактом его биографии, как мы утешались и обнадеживались им в глухие и слепые годы? Снова, что ли, вспомним о том, что любое ограничение либо атрофирует воображение, либо, как в случае с нашим гением, мощно его стимулирует?

Ну, допустим. А дальше что?