Dmitry Chasovitin/Global Look Press

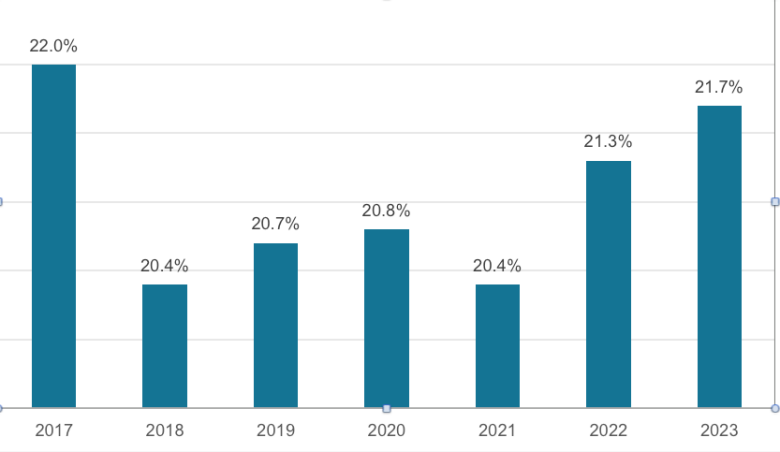

Пару недель назад агентство ТАСС опубликовало новость о заседании комитета Совета Федерации по экономической политике, на котором вице-премьер РФ Александр Новак сообщил, что доля сектора малого и среднего предпринимательства (МСП) в экономике России на начало февраля составляет около 20%. И добавил, что в экономике МСП должны занимать значительную часть, а правительство РФ планирует продолжать оказывать поддержку этому сектору, для чего в новом национальном проекте предусмотрели ряд дополнительных инструментов.

Впрочем, это уже не первая попытка сделать что-либо с сектором малого и среднего бизнеса, но результаты, если судить по цифрам Росстата, продолжают быть стабильно низкими.

Доля малого и среднего предпринимательства в валовом внутреннем продукте Российской Федерации

rosstat.gov.ru

Получается, что за последние семь лет (данных за 2024 год еще пока нет) доля малого и среднего бизнеса в России изменилась крайне незначительно. При этом колебания могут определяться ошибками измерения, включая неточное определение цен.

Международная статистика показывает, что Россия в развитии малого и среднего бизнеса находится в отстающих. По данным Всемирного банка, доля МСП в мировом ВВП составляет около 40% — вдвое больше, чем в РФ. Похоже, что именно в этом одна из причин, мешающих стране добиться экономического успеха. Но в чем состоят реальные препятствия на пути развития малого и среднего бизнеса?

Прежде всего, давайте разберемся, что такое малые и средние предприятия.

В России, согласно Федеральному закону от 24.07.2007 N 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» принято, что предприятия имеют численность:

- малые: от 16 до 100 работников включительно.

- средние: от 101 до 250 работников включительно.

Есть, правда, еще финансовые ограничения, но эти являются, пожалуй, главными.

Сразу скажем, что единого во всем мире определения для таких предприятий не существует. Например, Международная организация труда рекомендует странам разрабатывать собственные критерии классификации МСП, учитывая национальные особенности и экономические условия.

В Европейском Союзе, например, к малым предприятиям относят предприятия меньше 50 сотрудников, а к средним, как и в России, — менее 250. В США еще более сложная система, зависящая от того, в какой отрасли работает предприятие. Так что, когда мы сравниваем статистику по количеству малых и средних предприятий в разных странах, надо всегда держать это в голове.

В 1991 году, когда российская рыночная экономика только образовывалась, малых предприятий формально не было. Страна представляла собой огромные пустеющие советские предприятия и массу людей, занимавшихся неформальным бизнесом. Основную часть формирующейся новой российской экономики образовывали так называемые «челноки». Они мотались в соседние страны, откуда по всей России развозили товары народного потребления.

Однако постепенно ситуация в стране стала налаживаться. Снова начали работать предприятия, стали повышать зарплату бюджетникам, появился новый частный бизнес. Да и некоторые челноки постепенно стали укрупняться. Теперь это были целые фирмы с крупным штатом.

А дальше начались кризисы. Сначала 1998 год, потом, через 10 лет — 2008-й. И каждый такой кризис приводил к тому, что люди, создававшие эти предприятия, обанкротившись, все чаще уходили в наемные работники. Тем более, что рабочих мест в стране создавалось все больше и больше.

К тому же постепенно рынок в России начали захватывать торговые сети. И чем больше их становилось, чем сильнее они развивались, тем сложнее малому бизнесу было с ними конкурировать. Это касалось и предприятий общественного питания. Небольшому частному кафе трудно конкурировать с «Макдональдсом» или «Шоколадницей».

Но была и еще одна причина. Девяностые годы многими вспоминаются как эпоха рэкета и бандитских наездов. Казалось, что с развитием рынка и укреплением роли государства все это ушло в прошлое. Однако крышевание никуда не делось. Оно просто переместилось в государственные кабинеты. И вместо бандитов с утюгами и паяльниками стали приходить пожарные инспекторы, сотрудники Санэпидназора, Федеральной антимонопольной службы и налоговики. Их давление оказывалось не менее разрушительным. Тем более, что они не слишком заботились о выживании малого бизнеса.

Конечно, на место одного кафе приходило другое. Но стимулов для развития малого бизнеса в стране было очень мало. А бороться с произволом чиновников в судах оказалось крайне сложно. Точнее, практически невозможно. Кто-то, если мог, уходил в серый сектор. Но если у тебя кафе или магазин, то сделать это невозможно.

Вот и получилось, что в России все еще нет нормального цивилизованного малого бизнеса. Дикие его формы уничтожило окрепшее государство, но именно оно помешало развиться его организованным формам. И такая ситуация будет продолжаться до тех пор, пока произвол государства не будет загнан в рамки гражданским обществом. Но до этого в России еще очень и очень далеко.